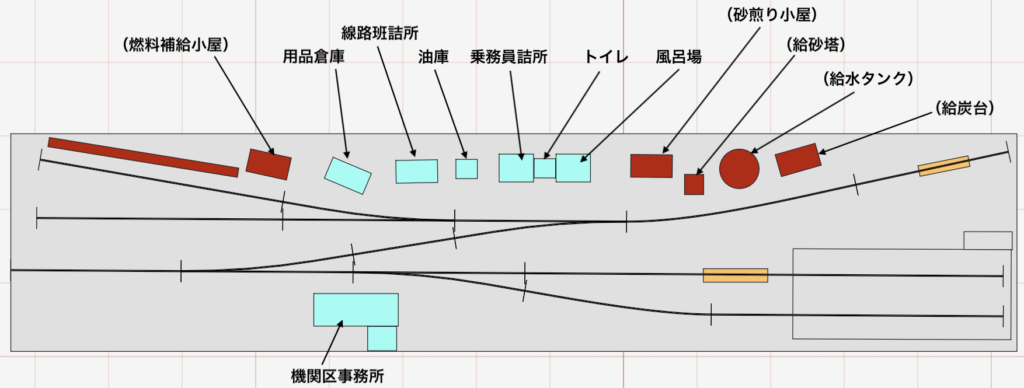

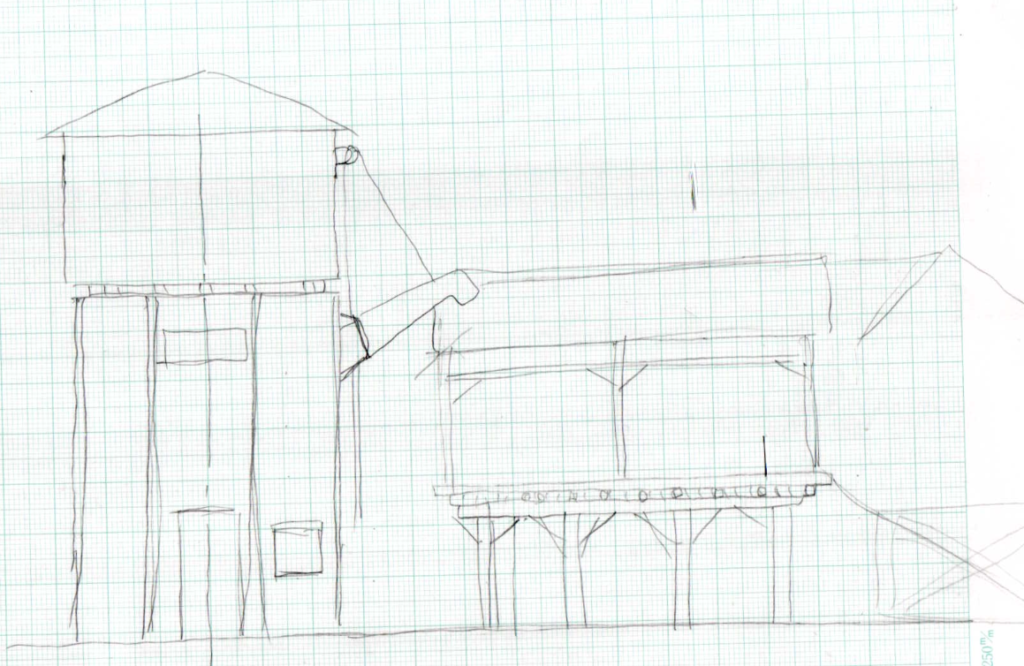

前回の電柱に続いて今回は機関区(鉄道用地)の境界にある柵(フェンス)を紹介します. 前回の電柱と同様に柵はレイアウト全体に配置されるのでレイアウト全体のイメージを左右する重要なアクセサリです. 柵はレイアウト全体の比較的長い距離にわたって設けられるため鑑賞時には常に視界に入りますのでレイアウト全体のイメージに与える影響は電柱以上に大きいかもわかりません.

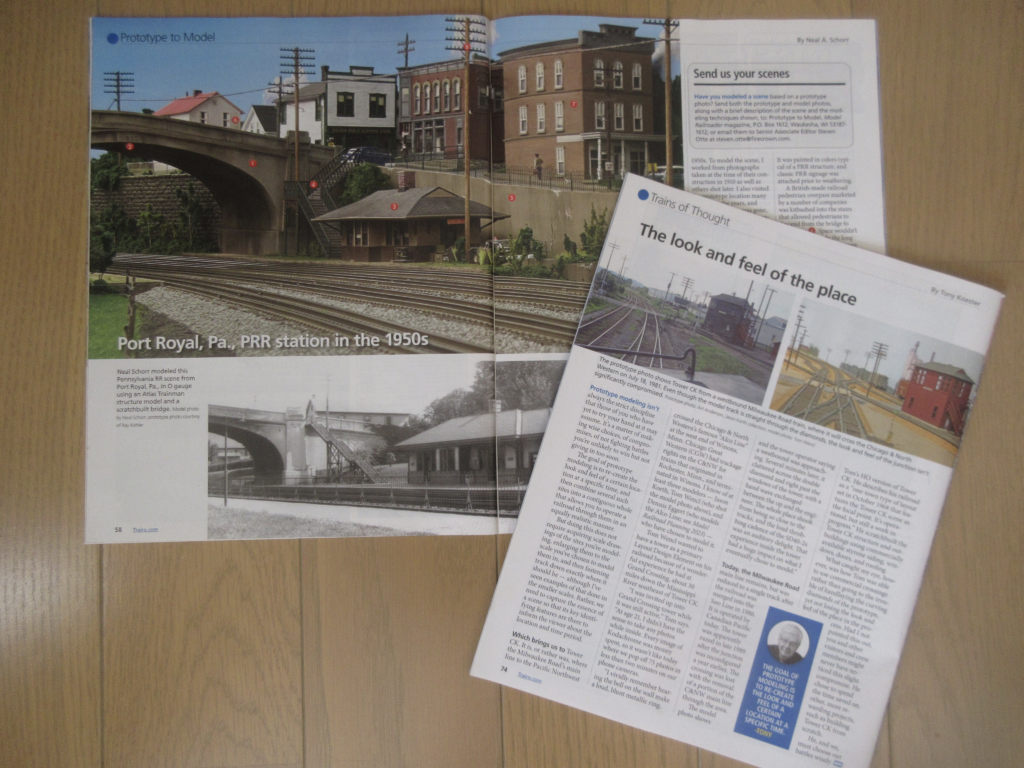

<プロトタイプの選定>

鉄道用地とそれ以外の土地の境界に設けられる柵にはいろいろなタイプがありますが、私のイメージでは蒸気機関車時代の柵は枕木を並べたものが多かったような気がします. このタイプの柵は1980年代はじめまでは(国鉄民営化の頃までは?)首都圏をはじめとして各地に見られました。

その他の柵ではチャンネル状の鉄柱と棒を組み合わせたものや金網のフェンスなども使用されていた記憶がありますが近年でも見られるコンクリートの角柱と平板を組み合わせたものは少なくとも蒸気機関車が活躍している線区ではあまり見かけなかったと記憶しています.

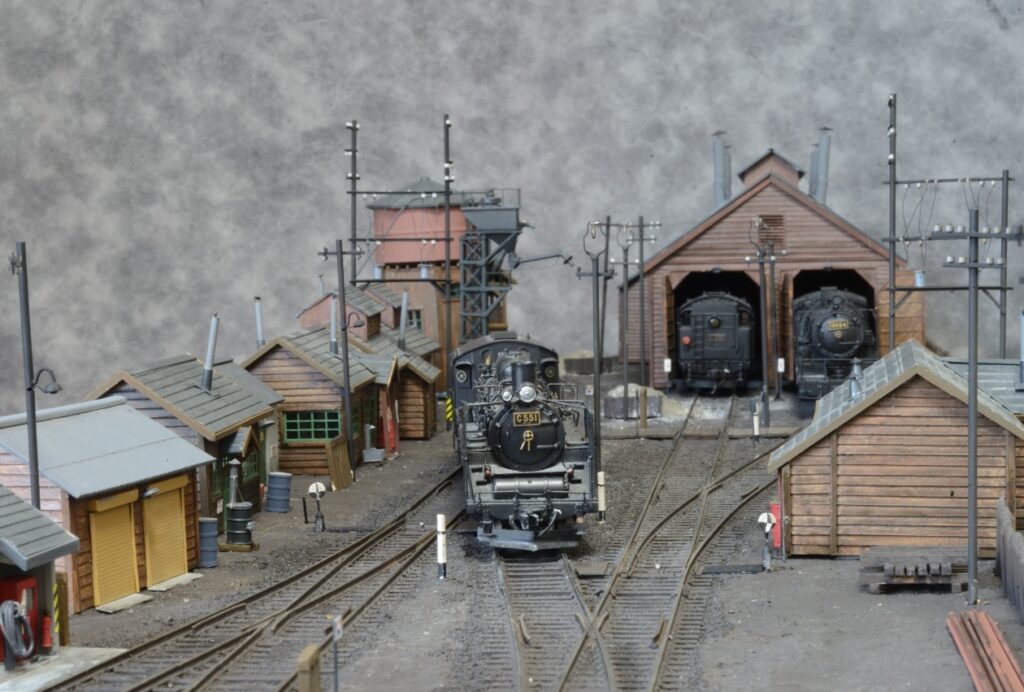

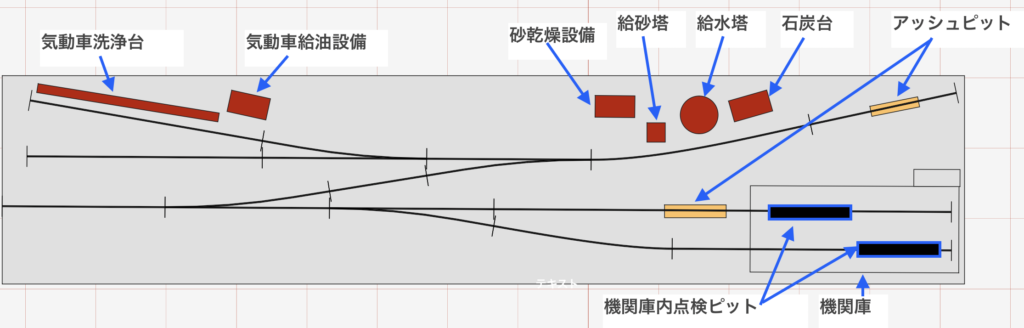

今回のレイアウトセクションは北海道の機関区をイメージしていますのでこの柵を製作するにあたり北海道特有のものがあるか(あったか)を調べてみたのですがあまり参考になる情報は見つけられませんでした. あるとすれば積雪時に柵にあまり雪の重さがかからないものが選ばれているような気がするのですが, 北海道の雪はサラサラで柵にそれほど付着するとも思えず, それ以前に北海道, 特に大都市から離れた地域では機関区の周囲全体を囲む柵自体があまり設置されていなかったような気もします. とは言っても機関区の境界に柵を設けて施設内と施設外を明確にした方が視覚的にメリハリが出るため 今回は機関区の周囲に枕木を使用した柵を設けることとしました. 一年の半分近くの間雪にさらされる(特には雪の中に埋まってしまう場合もある)北海道でこのような木製の柵はあまり適さないのではないかという気もしましたがサビで腐食する鉄製の柵よりは良いのかもわかりません.

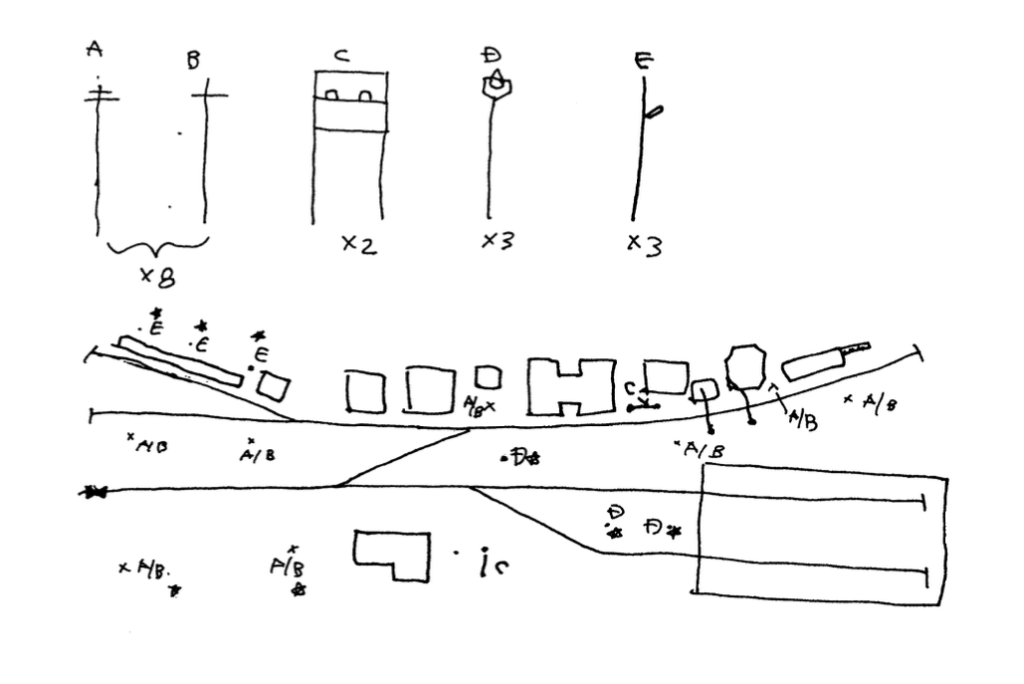

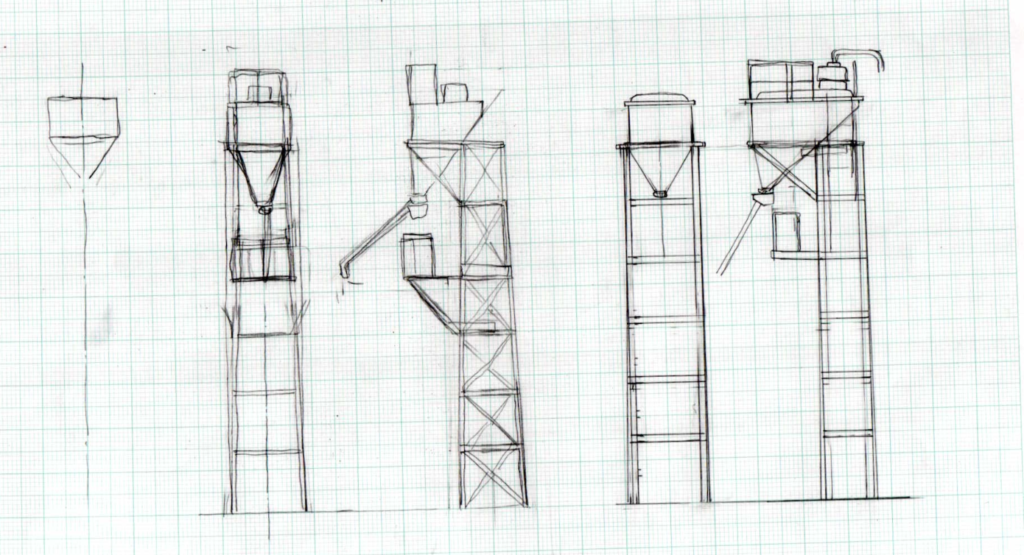

枕木を使用した柵のパターンとしては何種類かあるようですがそれを列挙すると (1) 上の写真のように枕木のピッチを狭くして人の立ち入りを防止したもの, (2)(1)の上部を水平方向に設けた枕木で固定して傾きを防止したもの, (3)枕木のピッチを広げて間に鉄の帯板を渡したもの 等があります. この中では一番簡単にできそうなのは枕木の本数が少なくて済む(3)ですが, 私の枕木を用いた柵のイメージは(1)ですので今回はこのタイプで製作することとしました. (1)の製作法を確立すれば実際に一部に設置してみてイメージに合わなかったら(2)や(3)への変更も容易に可能です.

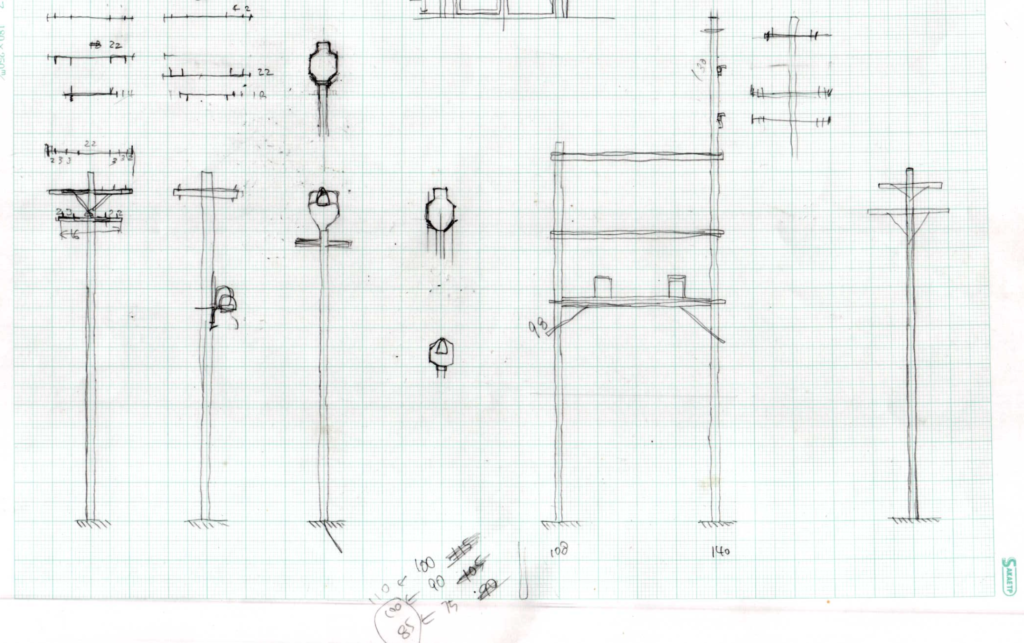

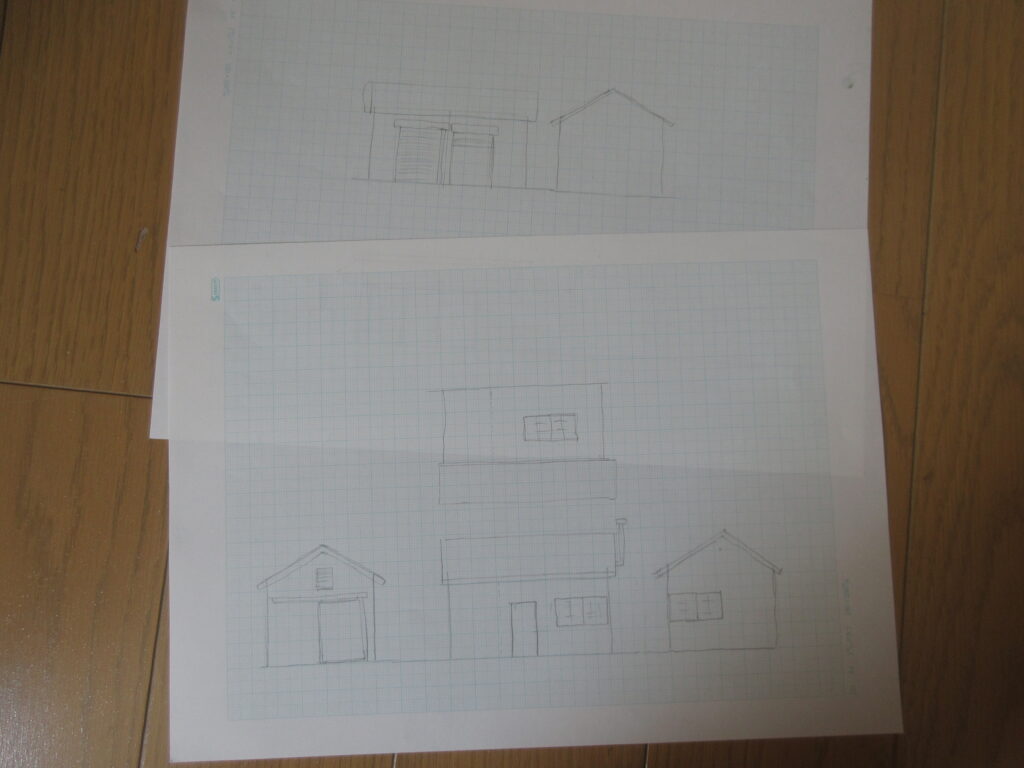

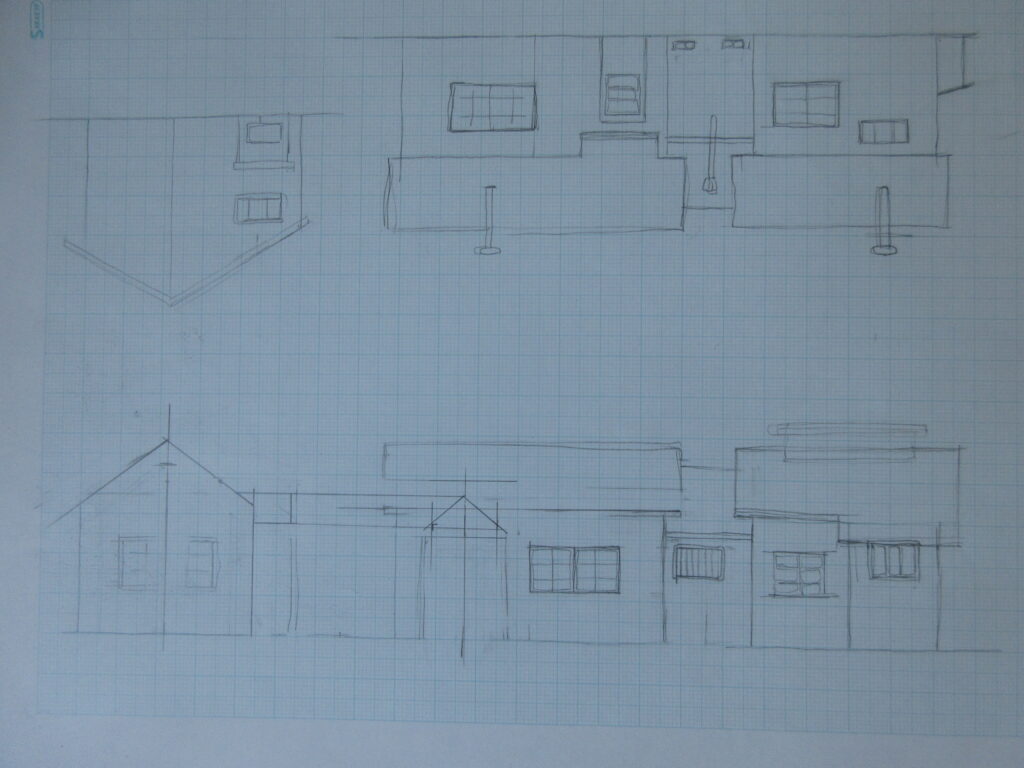

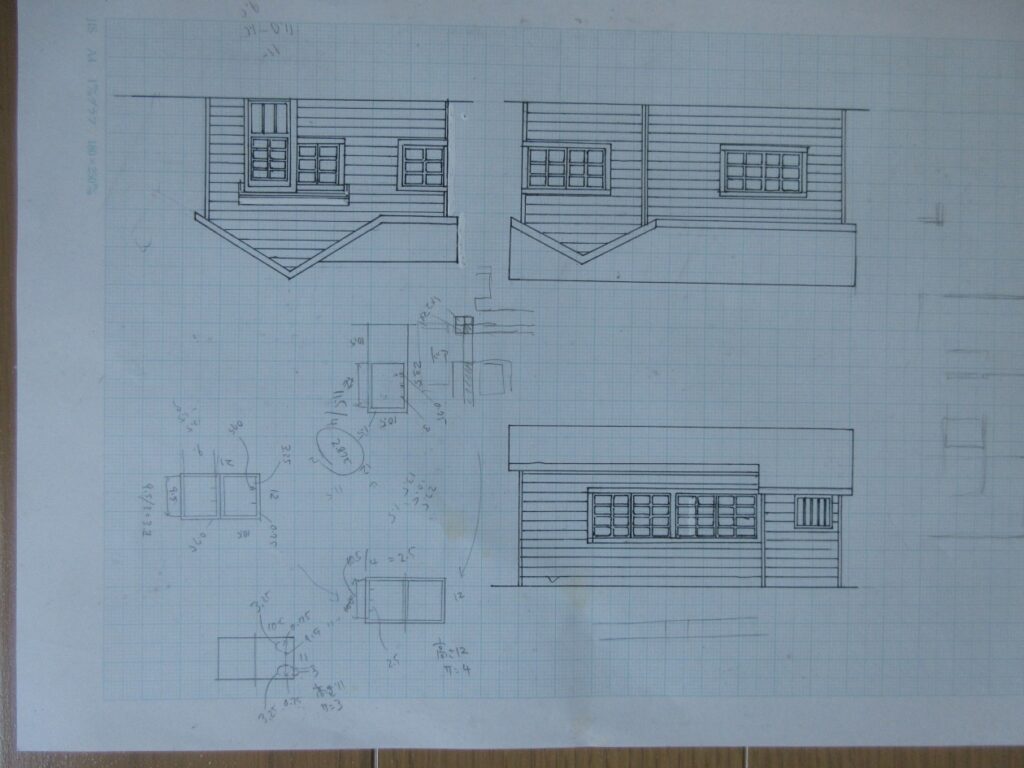

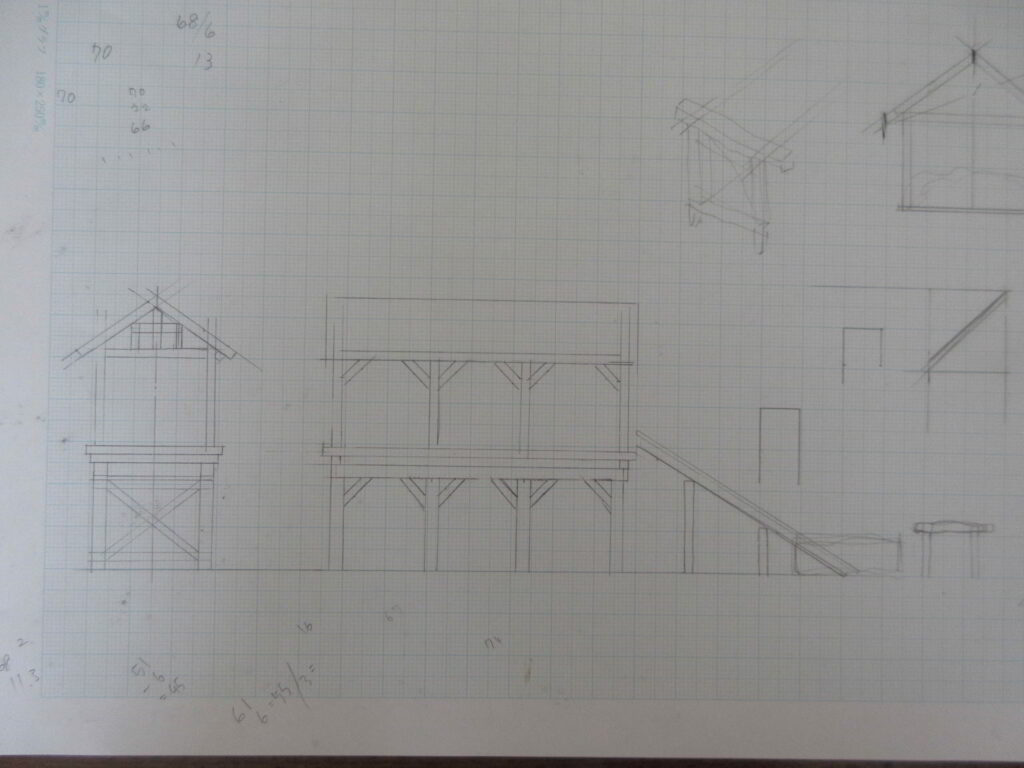

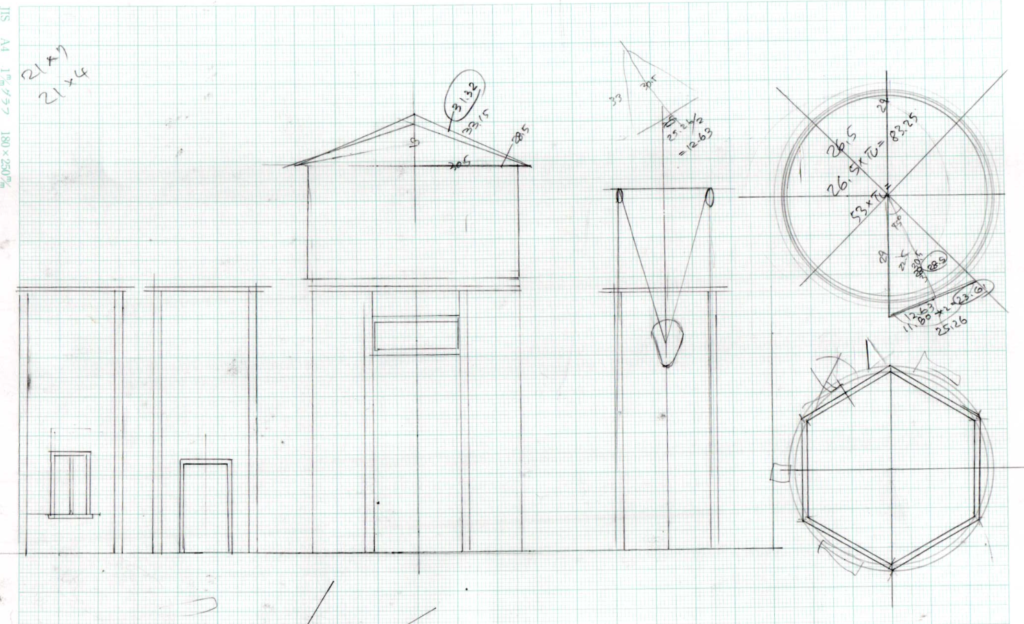

製作にあたりまず枕木の実物寸法を調べてみると枕木の標準的な寸法は200㎜×140㎜×2100㎜であり, 1/80に換算すると2.5㎜x1.75㎜x26㎜となります. 私のイメージでは枕木の断面は正方形のような気がしていたのですが, 調べてみると枕木には橋梁用の枕木というものがありこちらは断面が正方形のようです. 枕木の全体形状という意味では普段こちらの方が見慣れているせいか, 私のイメージとしては枕木は断面が正方形ですので、今回制作する枕木柵の断面は正方形としました.

<製作手順>

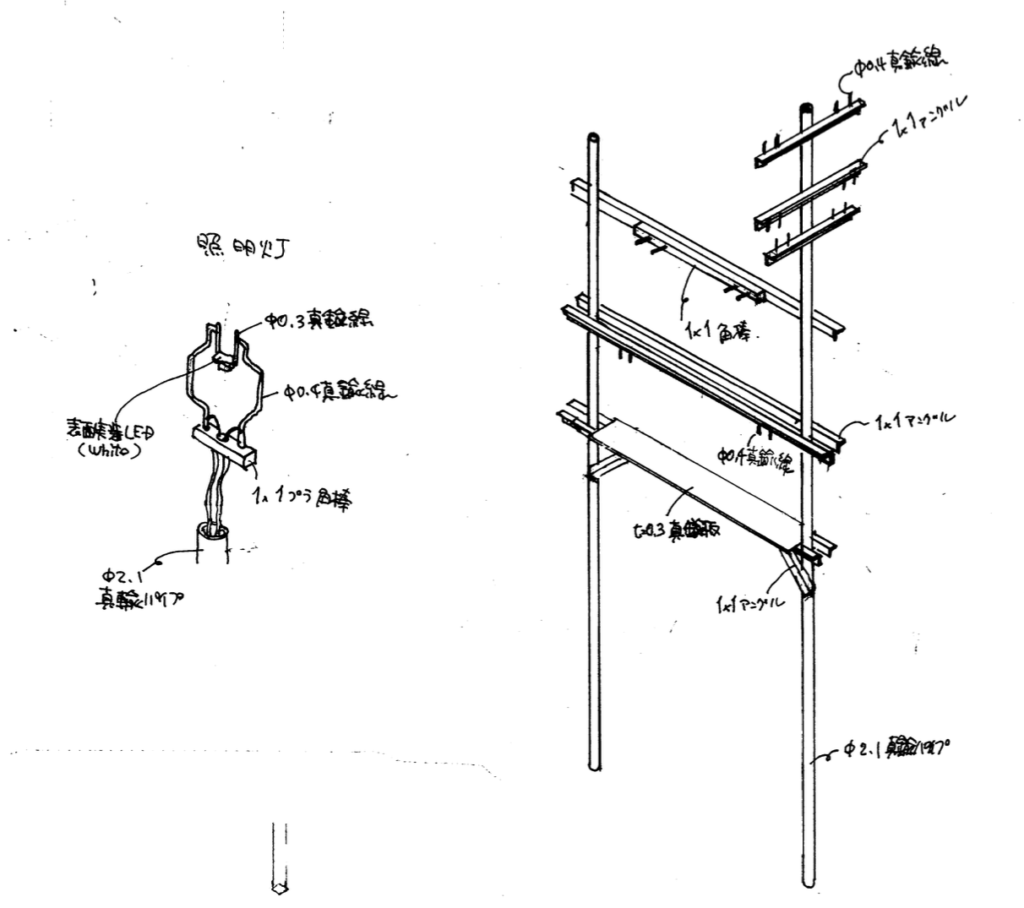

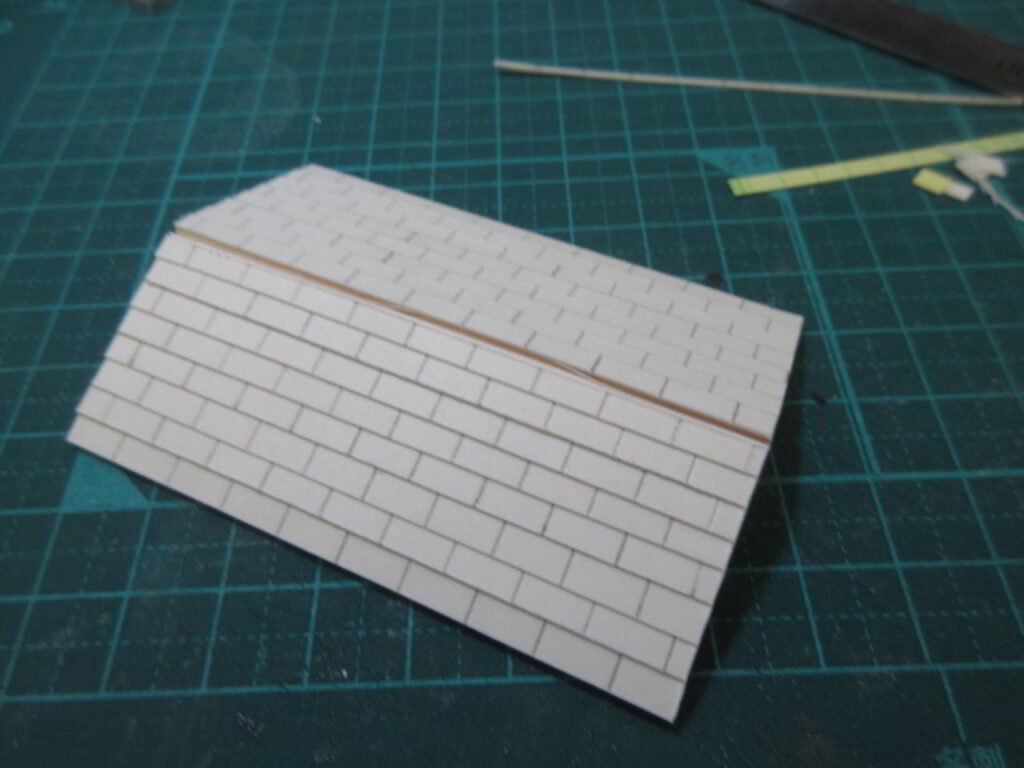

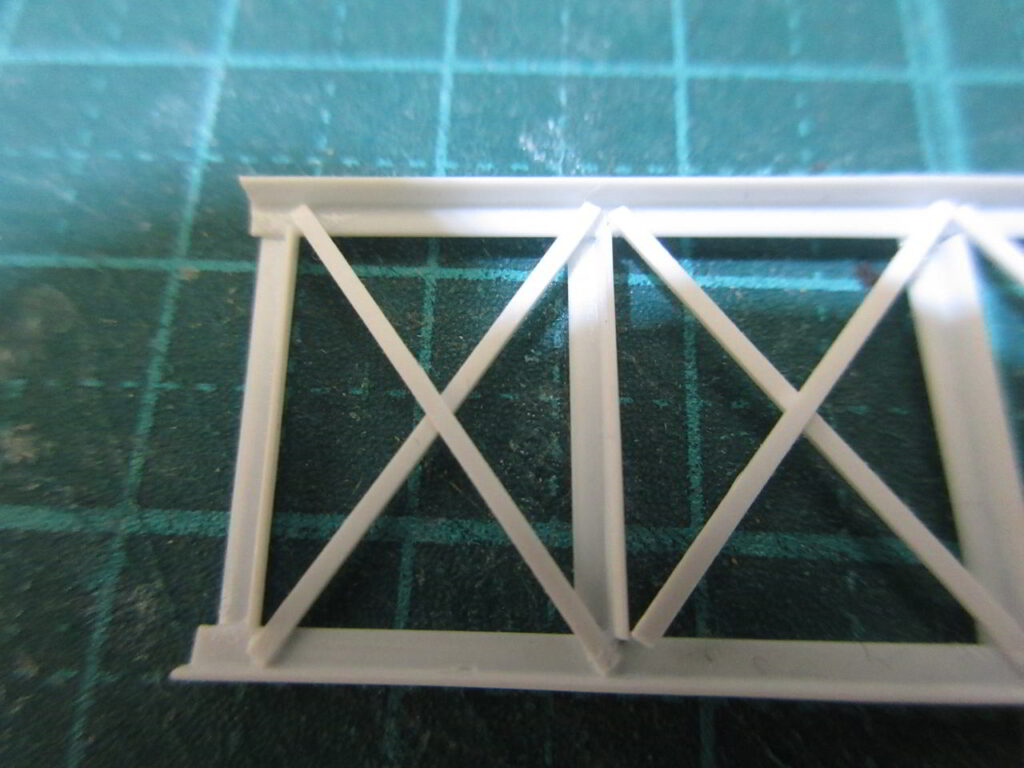

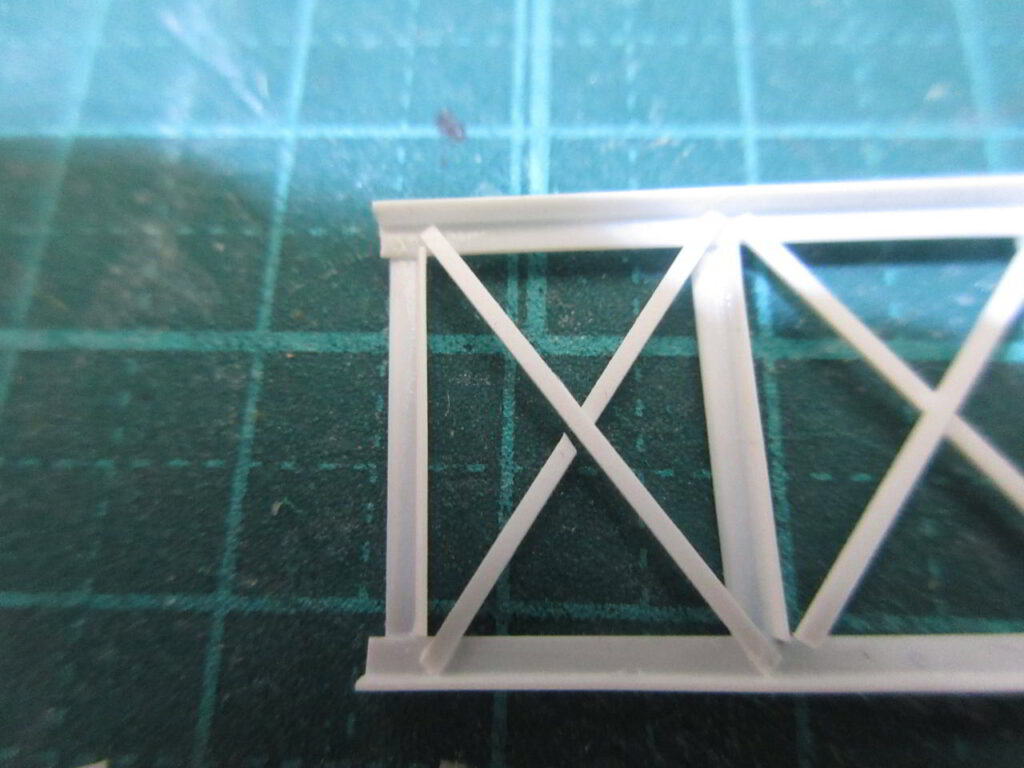

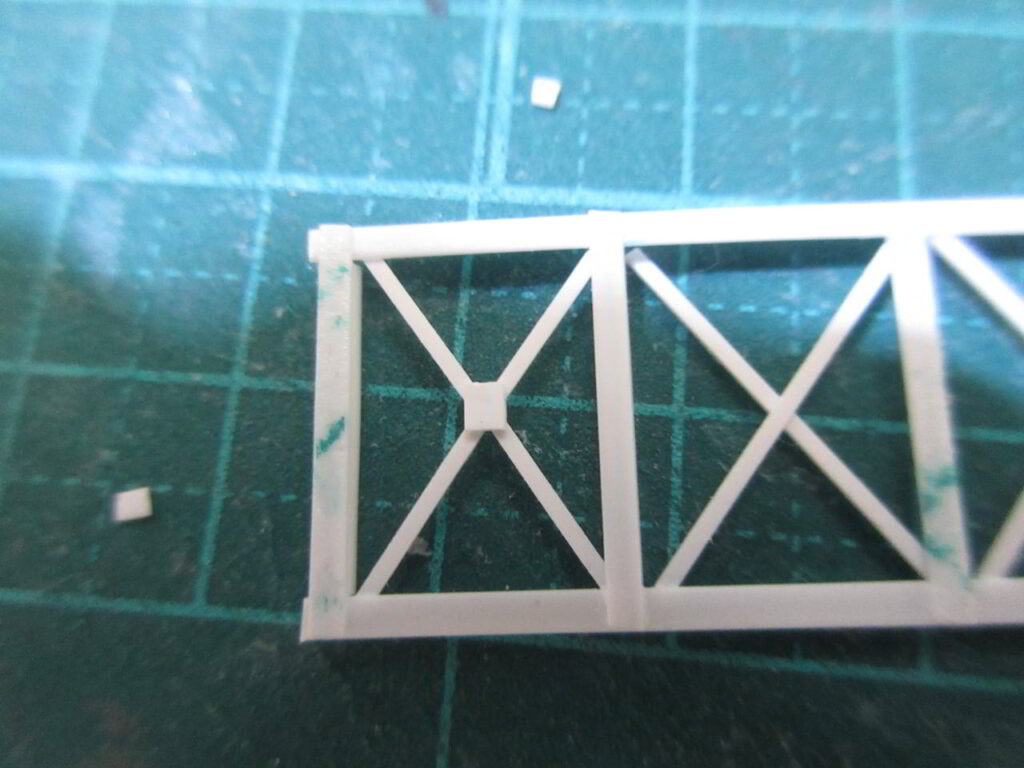

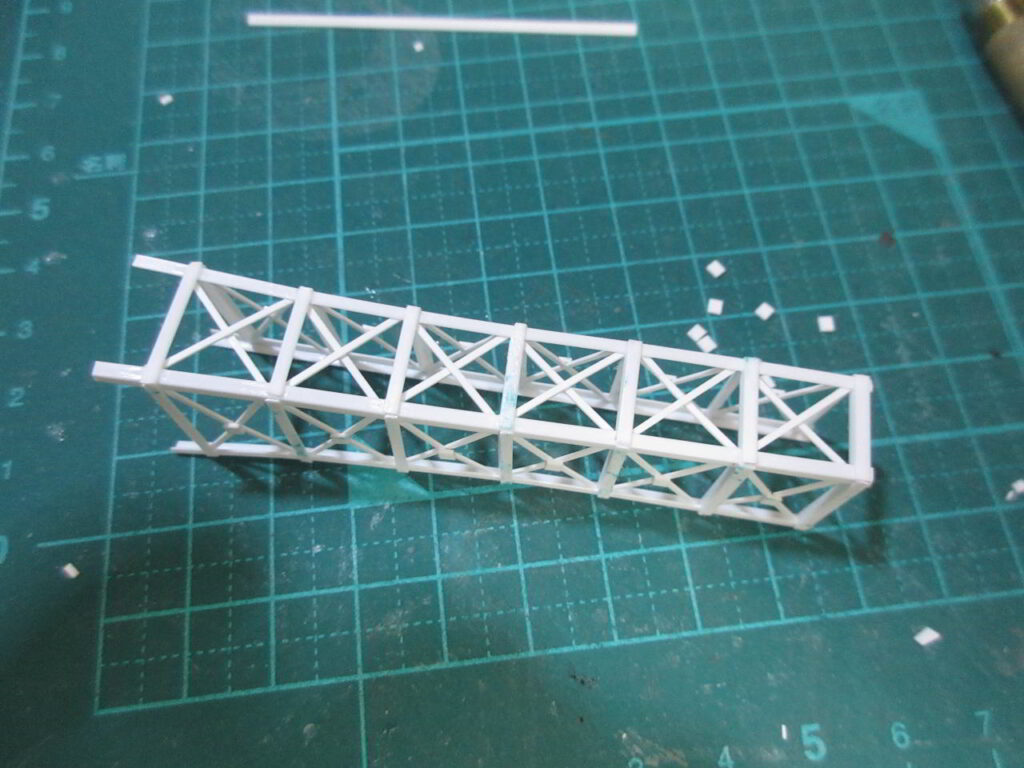

素材は実物と同じ木製で製作しますが, 断面形状をスケールどおりとすると断面は2.5×2.5㎜となります. しかし市販されている檜角棒の規格品に2.5㎜角の角材はなく, あるのは2㎜角または3㎜角になります. 最初に思いつくのは3㎜角の角材を2.5ミリ角に削ることですが何分数が多い(角材の必要長が長い)ため, 手作業で均一に削ることは結構難しいと思われます. そこで今回は2㎜角の角材に厚0.5㎜の帯板を重ねて製作することとしました. この貼り重ね用の角棒は既成の0.5×5㎜の檜角棒(帯板?)を用意し, 下の写真位示すようにまず帯板を2㎜角棒の1面に接着し, カッターナイフで切断後隣接する面にも帯材を貼り付け, 貼り付け後サンドペーパーで仕上げることで2.5㎜角の角材を製作しました. 仕上げ時には多少角に丸みがついたり太さが変化してしまいますが, 正確に仕上げることよりも多少不均一であった方が実感的であるような気もします.

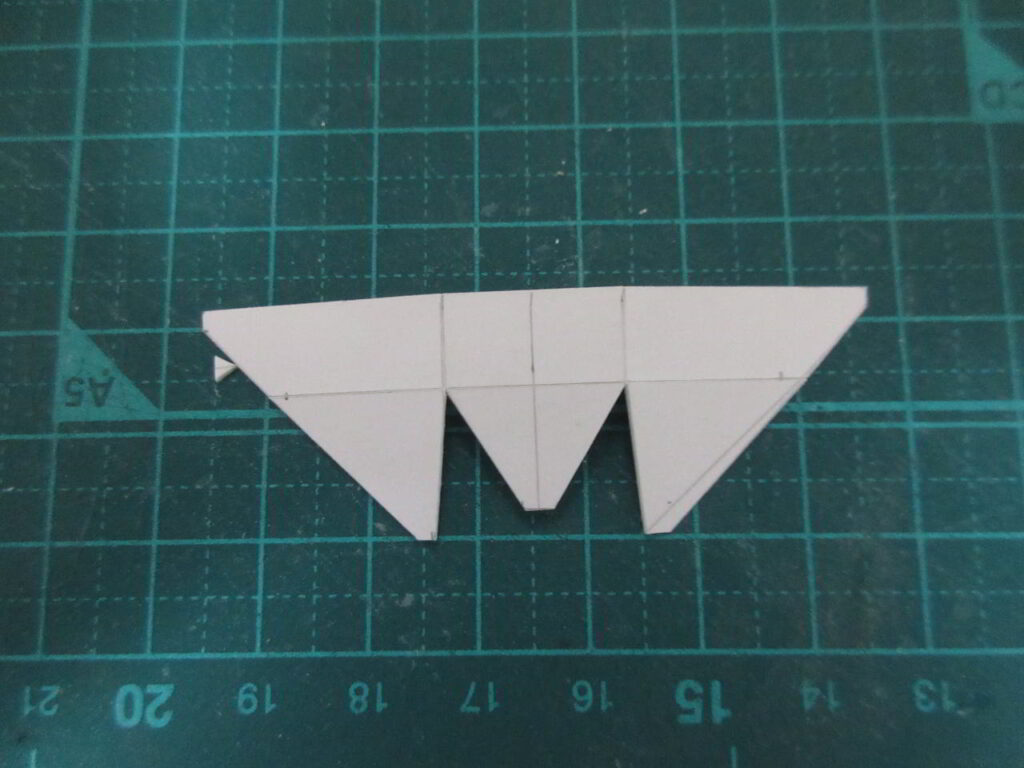

柵の高さは17.5㎜としました。この高さは実物換算で1.45mです。実物の高さは不明ですが自身の記憶や写真から柵の先端は概ね顔の高さにあるという印象がありますので大体この程度の高さではないかと思い決定しました. 枕木の長さが2.1mですので地中には0.65m埋められていることになりますがこれは枕木長さの約1/3位となり, まあ妥当な(少なくともすぐには倒れない)量ではないかと思います. 切断には写真のようなジグを作成し4方向からカッターナイフで直角に切り込みを入た後切断しました.

切断後, 丈夫に面取りをつけました. この面取りの量はいろいろあるようですが少なすぎると遠くから見たときに目立たなくなるような気がしましたので少し量を多めにつけて先端を細目に仕上げました.

上部の面取りがつけ終わったら底部に取り付け用の真鍮線を埋め込みます. 真鍮線はφ0.7m㎜を用いています. ドリルで穴を開けて真鍮線の先端にゼリー上瞬間接着剤を塗布したのち穴の差し込み固定します. この後真鍮線を切断しますがこの際注意することは真鍮線を長めにしておくことです. ベース上にはプラスターの層が数ミリありますのでそのプラスター層を貫通してベースに達する長さにしておかないと固定後に柵に少し力を加えると柵がプラスターごと剥がれてしまうので注意が必要です.

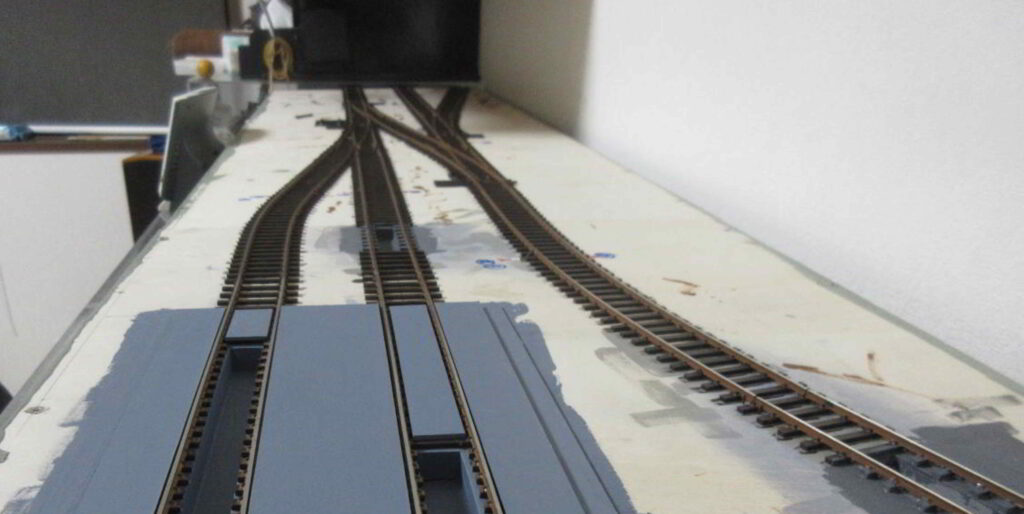

以上で柵単体は完成ですのでこの柵をレイアウトに取り付けていきます. 塗装は取り付け後に行うこととしました. . その理由は事前に塗装をしても取り付けの際穴を開けて差し込みむので穴あけ時にプラスターの粉が出て地面位付着するためどうしても柵を取り付けた後に地面の塗装(タッチアップ)が必要になること, 多くの”枕木”がレイアウトの長手方向全体に並びますので地面と異なる色とすると目立ちすぎる可能性があるため最終的には地面とほぼ同色とした方が良いと考えわざわざ取り付け前に手間をかけて一本ずつ塗装をする必要はないと判断したためです.地面に開ける 取り付け用の穴はピンバイスで開けますが取り付ける柵自体に太さのばらつきがあるため穴のピッチはそれほど厳密である必要はなくかえって正確に穴あけすると太さの違いが目立つような気もしましたのである意味現物合わせ, 具体的には1箇所穴あけして取り付けたのちその枕木とピンバイスのチャックが接触する位置に隣の取り付け穴を開けて枕木を取り付けていくという方法としました. 私が使用したピンバイスのチャックの直径が7㎜でしたでこれで取り付け穴のピッチは4.75㎜となり計算長の柵と柵の隙間は2.25㎜となりますが隣の柵とチャックは密着しませんので結果的に隙間はもう少し広くなり見た目柵の太さと隙間がほぼ同一寸法となります. なお, 角材に取り付けた真鍮線は必ずしも柵(角材)の中心に正確に位置しているわけではないので取り付けの際柵を回してピッチ(柵と柵の隙間)を微調整することが可能です. このような方法により柵を固定した写真が下記になります. ちなみのこのレイアウトで使用した柵は全部で244本でした.

取り付けが終了したら柵の着色を行います. 色は地面より少し明るめに茶色としました. 塗装は筆塗りで塗装後には地面を含めて再度塗装を行いますので特にマスキングはせず地面へのはみ出しは気にせず行いました. ただし下の写真のようにベースの縁に取り付けられた柵を塗装する時にはベースの塗装にはみ出さないようにマスキングテープでマスキングをを行います.

柵の塗装が終了したらエアーブラシで地面色を柵の根元に吹き付けます. 上の写真のように柵の周辺には取り付け穴を開けた時のプラスターの粉が残っており柵と掃除の塗料のはみ出しもありますのでまずこれらが目立たないように吹き付けます. 上述のように地面と柵はほぼ同色としますので吹き付けの際はテープでのマスキングはせずに厚手の紙で柵の上部を隠しながら吹き付けを行いました(当然建物は全て取り外します)そして根本部の白粉と柵の塗料のはみ出しが目立たなくなったらマスキング用の厚紙は使用せずに柵と地面が一体となるよう地面色を柵全体に吹き付け完成とします. この際塗膜を厚くしすぎると柵と地面が完全な同色になってしまいますので柵に事前に柵に塗った色と柵と地面の間にわずかな色調の差が出るように塗料の量(吹き付け時のガンの速度や回数)を調整することが肝要です.

以上で柵が完成しました. 次回からは所謂”小物”と呼ばれるアクセサリを紹介していきたいと思います. 最後までお読みいただきありがとうございました.