今回紹介する車両は奥羽本線を走ったED75700番台の模型です。しなのマイクロの車体キットを組み立てた作品で1979年ごろの作品です。

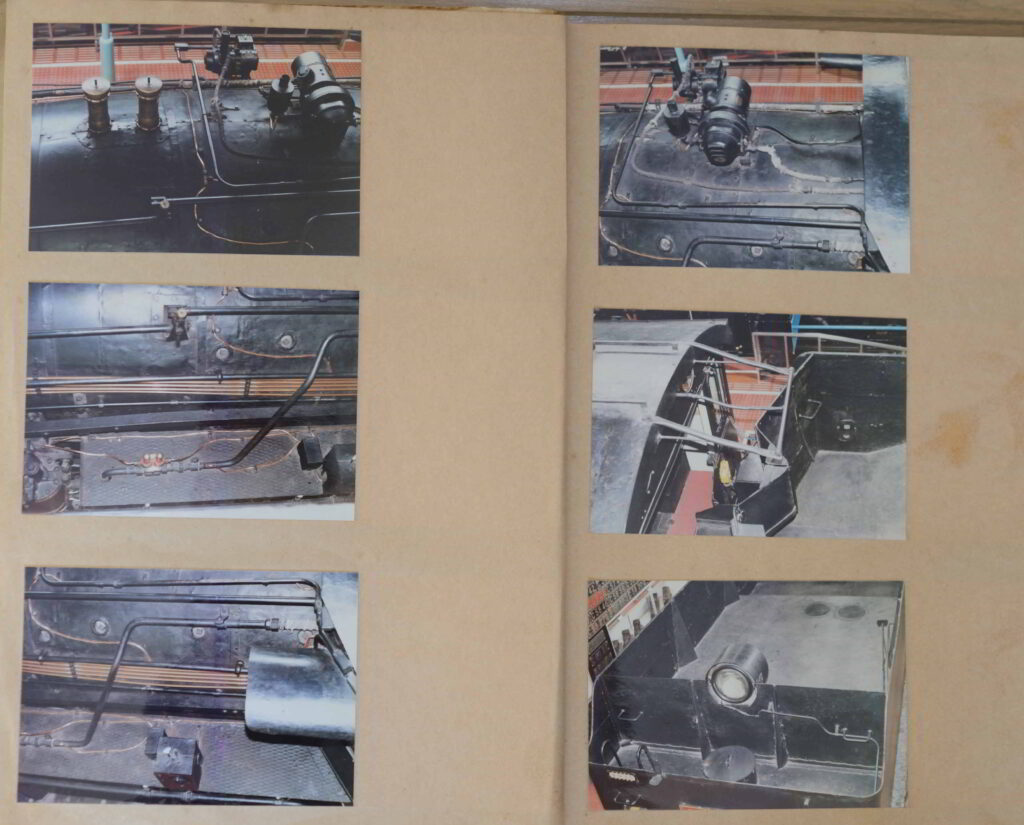

ED75は電気暖房を使用する線区で使用される交流機のいわば標準機といった存在で、勾配区間である奥羽本線福島米沢間、亜幹線の磐越西線、仙山線以外の東日本(50Hz区間)で使用されていました(300番代は除く)。そんなED75の中で700番台は奥羽本線用に製造された最終グループになります。この最終グループの機体は他のED75とは異なり、屋上機器を室内に移すとともに下枠交差型のパンタグラフを採用しており、車体前面の運転台窓下の飾り帯が塗装となり光沢が無くなったこともあり、比較的遠くからでも割と容易に識別が可能です。この700番台は製造当初は奥羽本線のみで運用されていましたが1980年ごろから東北本線でも運用されるようになりました。ただ配置両数は少なく、民営化の少し前までは奥羽本線内での運用が主体でした。

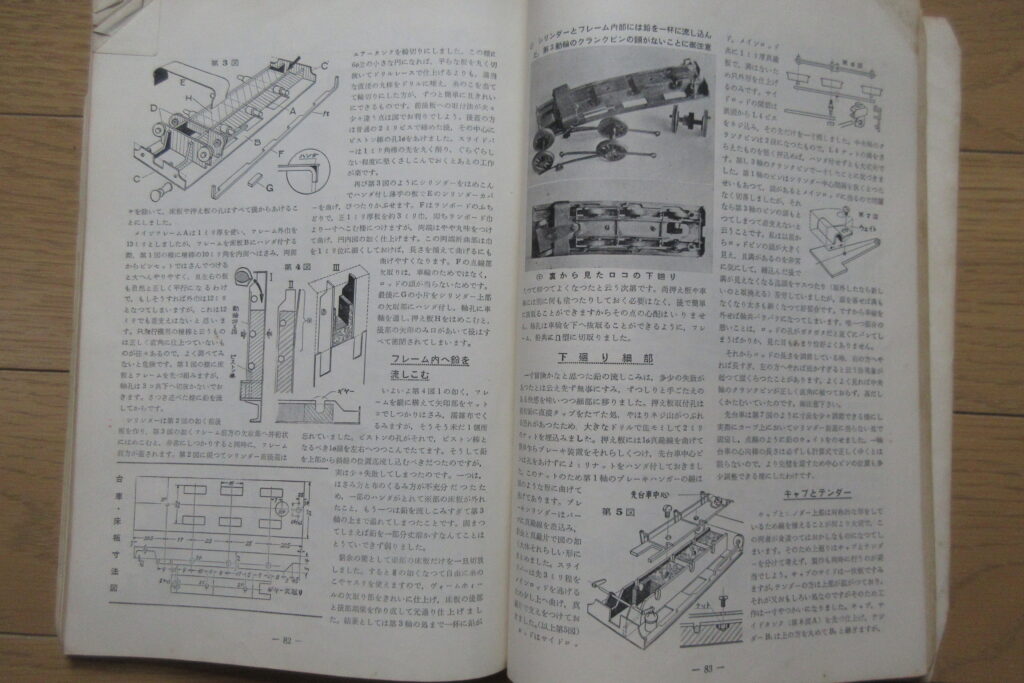

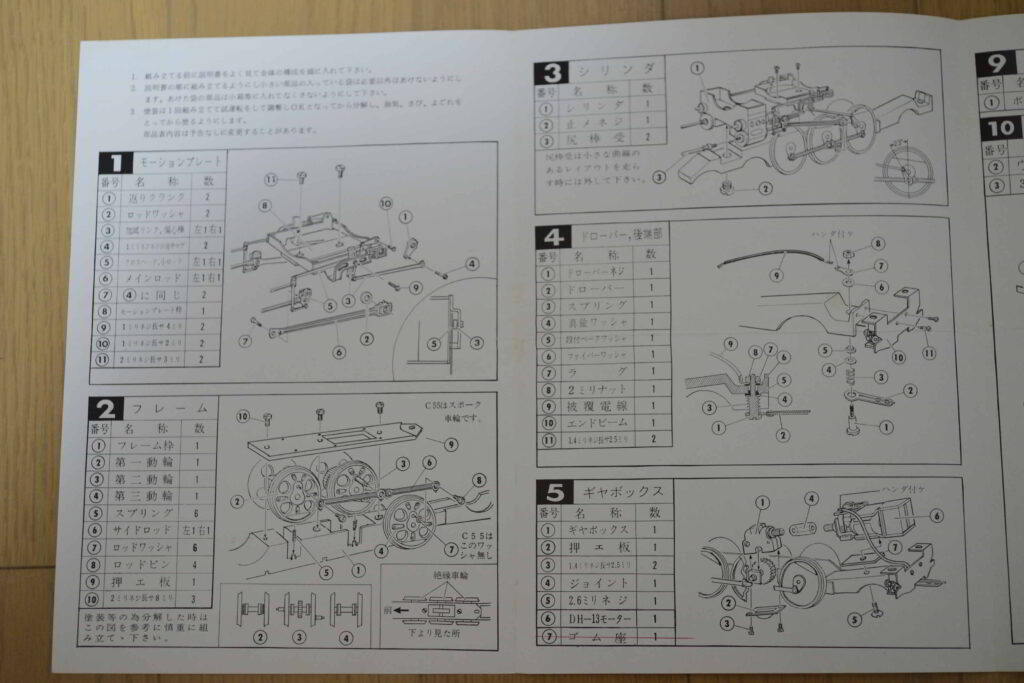

車体はしなのマイクロ製の車体キットで製作時期は1979年ごろです。当時しなのマイクロからは電気機関車のキットが数多く発売されており交流機はこのED75をはじめED77,ED78,EF71,北海道で活躍したED76 500番台と、東日本(50Hz)区間で活躍する形式は全て発売されていましたが、このED75はその中では比較的後期に発売された形式だと記憶しています。これらのキットはほぼ同一の構成になっており、私はこのED75を製作する前にED78,EF71を組み立てていましたので組み立てはスムーズに進みました。ただ、これらのキットは貫通扉、エアーフィルター等が肉厚のドロップ製ですのでハンダを流すためには固定したい部分(パーツ)をハンダを盛った100Wのハンダゴテで十分加熱して十分熱を与えることに注意が必要でした。この加熱ではただコテ先で熱を与えるのではなくパーツとコテ先の間に溶けたハンダを介在させて接合部にに十分熱を与えることが重要です。

車体はキットをほぼそのまま組んであり特に細密化は行なっておりません、別に購入したパーツはロストワックス製の電暖表示灯、エアーホース程度です。なお、電暖表示灯は縦長の台形形状をした新型タイプです。なお、パンタグラフは製作当初はフクシマ模型のPS103をつけていたのですが破損してしまったため最近入手可能であったTOMIX製のPS102に交換しました(実機はPS103です)。今までのパンタグラフは碍子とアングル状に曲げられたパンタ台を挟んでネジとナットで固定していましたが、今回使用したパンタグラフはネジ穴がなく取り付け部には固定用の軸が出ているだけでしたので、その軸に今まで使用していた碍子と軸を挟み車体のネジ用の穴に差し込みエポキシ系接着剤で固定しました。この際、接着で固定することには多少の抵抗があったのですが下手に追加工するより綺麗に仕上がると思い、製作当時と異なり今は実物の車両のドア等にも接着が多用されているのだからという屁理屈をつけて接着で固定してしまいました。