前回は貨物ホーム上屋とその照明について説明させていただきました。今回はレイアウト上のその他の照明について説明させていただきます。前回記したように貨物ホーム上屋の照明には12Vに米粒球2個を使用しましたが、今回はその他の表面実装型チップLEDを使用した照明について説明します。

<チップLED>

使用したLEDは表面実装型のLED(チップLED)で、optosupply社製のOS**0402C1Cというシリーズの製品で、サイズは1.0×0.5㎜、厚さ0.4㎜のものです。以前は同じ会社のOS**0805C1C(2.0×1.25㎜、厚さ1.1㎜)を使用していましたが、今回からより小型の物を使用しました。色はホームの照明灯にはYellow、街灯、待合室の照明灯にはWarm Whiteを使用しました。

<リード線のはんだ付け>

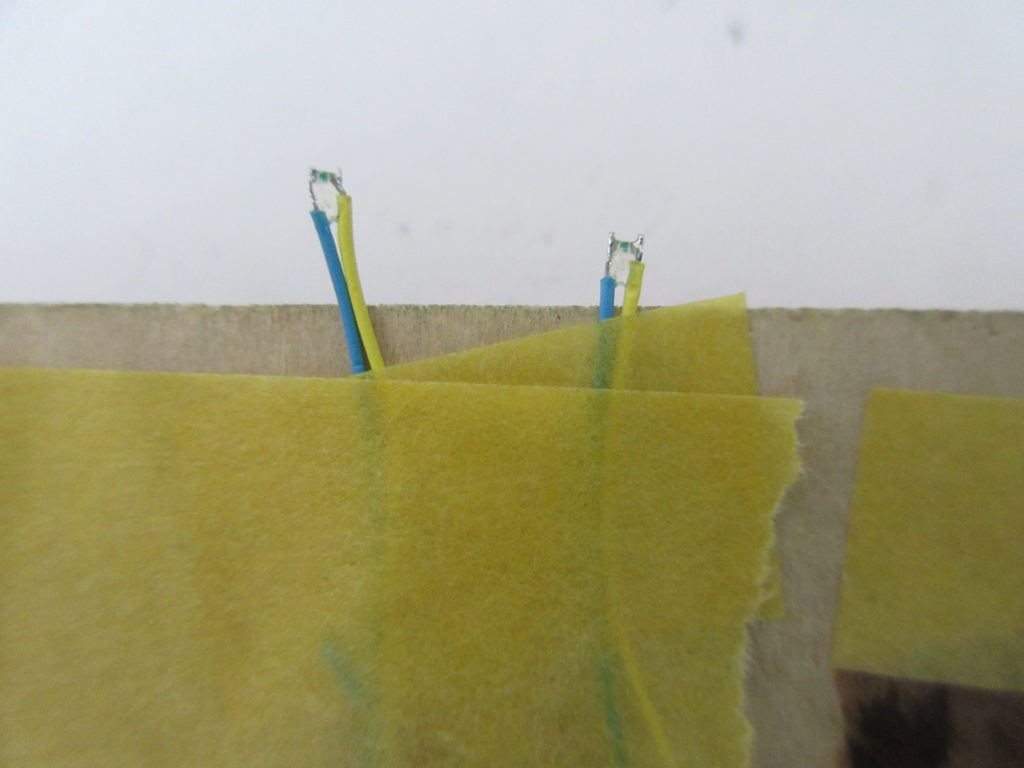

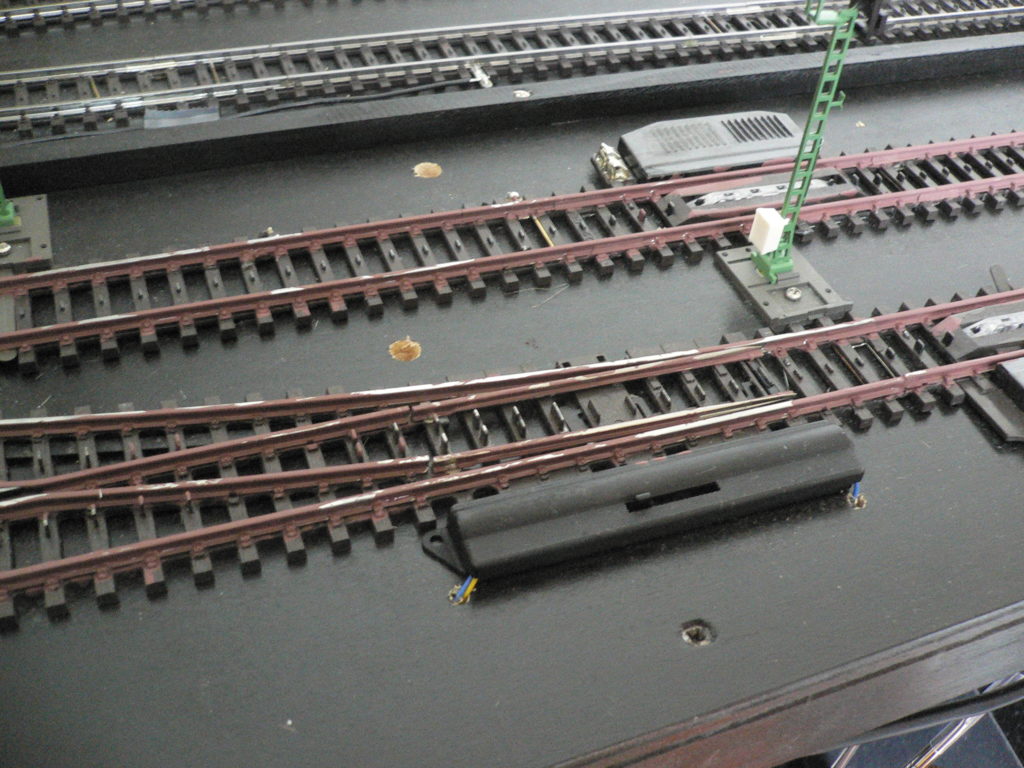

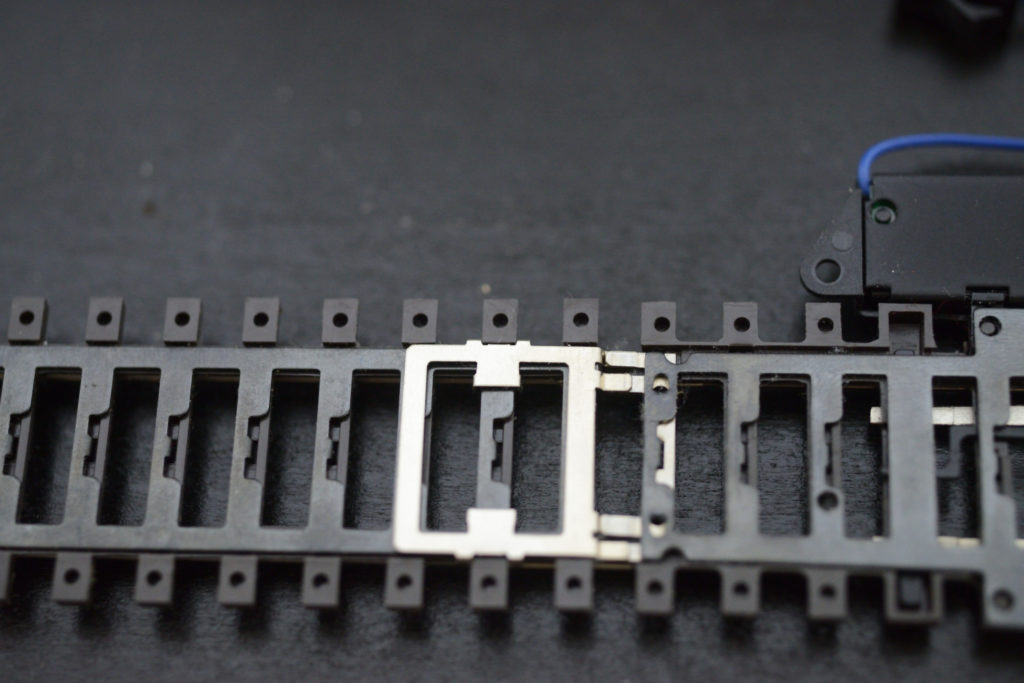

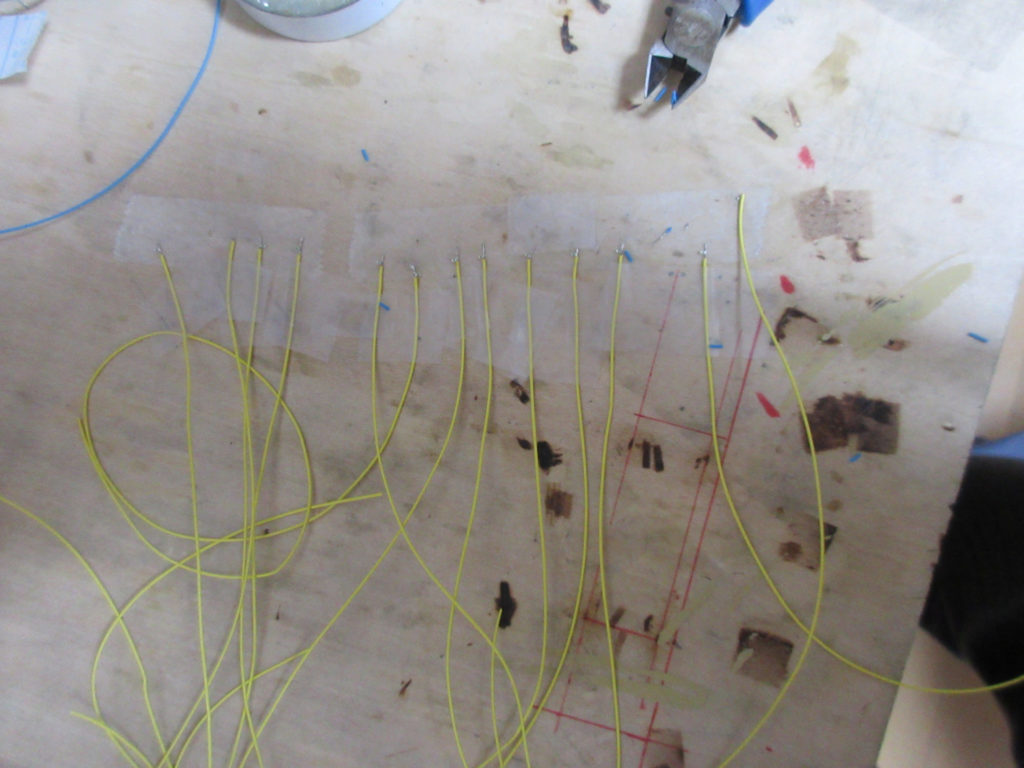

まずはLEDにリード線をはんだ付けします。写真のように、まずLEDを両面テープで固定し、その両端に予めハンダメッキをしたリード線をはんだ付けします。リード線はAWG #36 を使用しました。使用したハンダゴテは20Wのものです。LEDの端子にリード線を接触させてハンダを溶かせば比較的容易に固定することが可能です。取り付け時リード線の先端に無酸ペーストを塗布していますが、なくても大丈夫です。熱についてはあまり気にする必要はないようで、今回のはんだ付けでは加熱時間等、特に気を使わず数十個をはんだ付けしましたが、熱による破損は皆無でした。ただ、固定時にリード線に力をかけると、端子がベースからリード線ごと取れてしまうので、その点は注意が必要です。

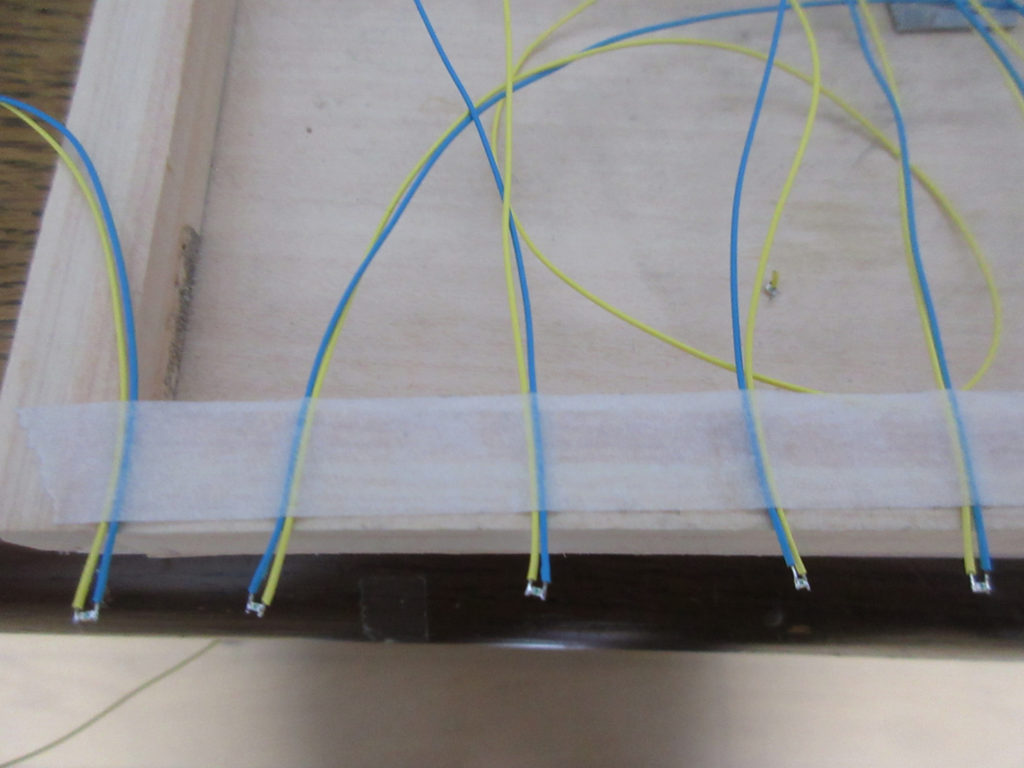

片方のリード線がはんだ付けできたら、今度はリード線とLED両方を固定した状態でもう片方のリード線をはんだ付けします。完成したのが下の写真です。リード線の色と極性を合わせはんだ付け後にもチェックします。万一間違えると試験点灯の際一発で破損しますので注意が必要です。

写真の状態で先端部をエポキシ系接着剤で固めれば、LEDへの配線は終了です。