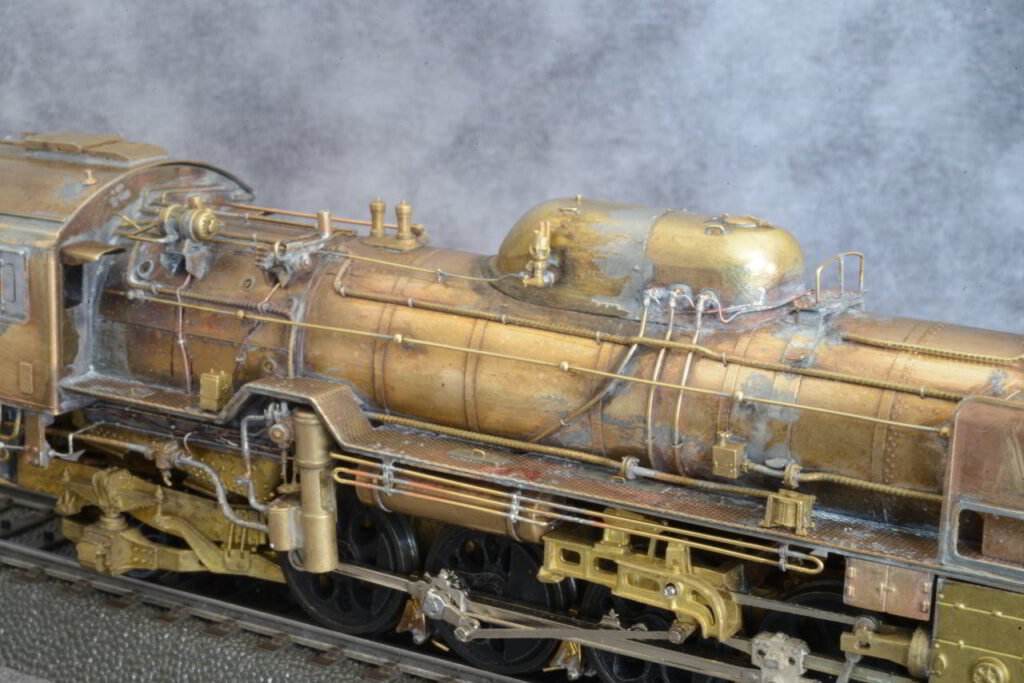

今回紹介するのはキャブ周りとその周辺の配管の加工です。この周辺の細密化は作品の細密度をあげるための主要な部分の一つです。反面走行性(カーブの通過性能)を確保するためにはカーブ上で配管と従台車との干渉を避けることが必要で、その制約の中、細密感を保ちながら配管をどのように配置するかという所謂「模型化設計」を行わなければならない部分です。それではまず最初にキャブの加工内容から紹介します。

3-0 キャブの組み立て

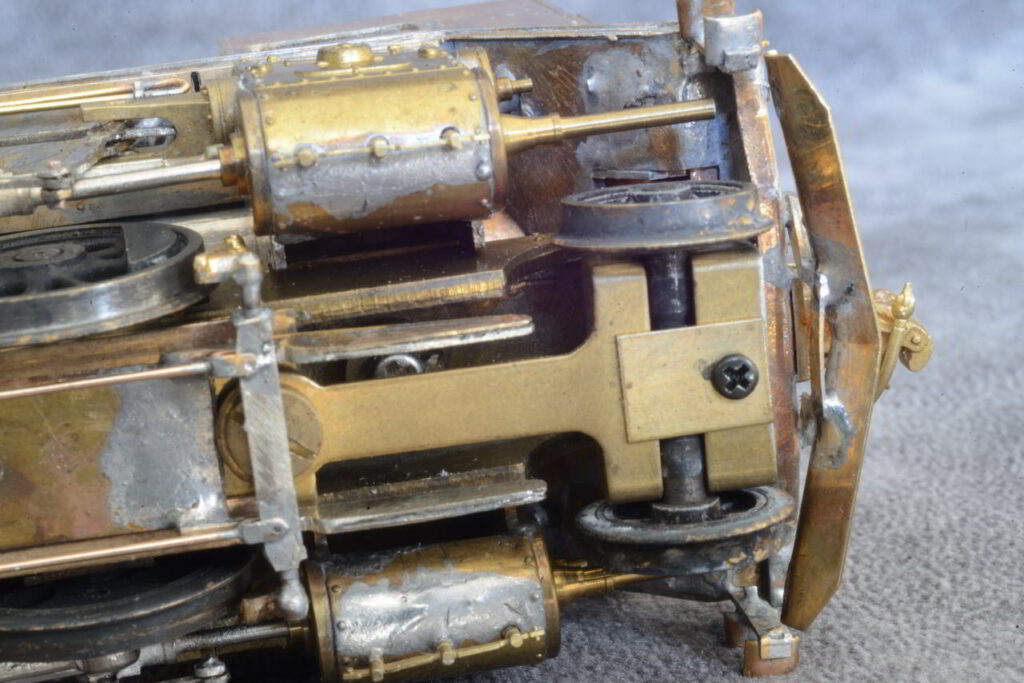

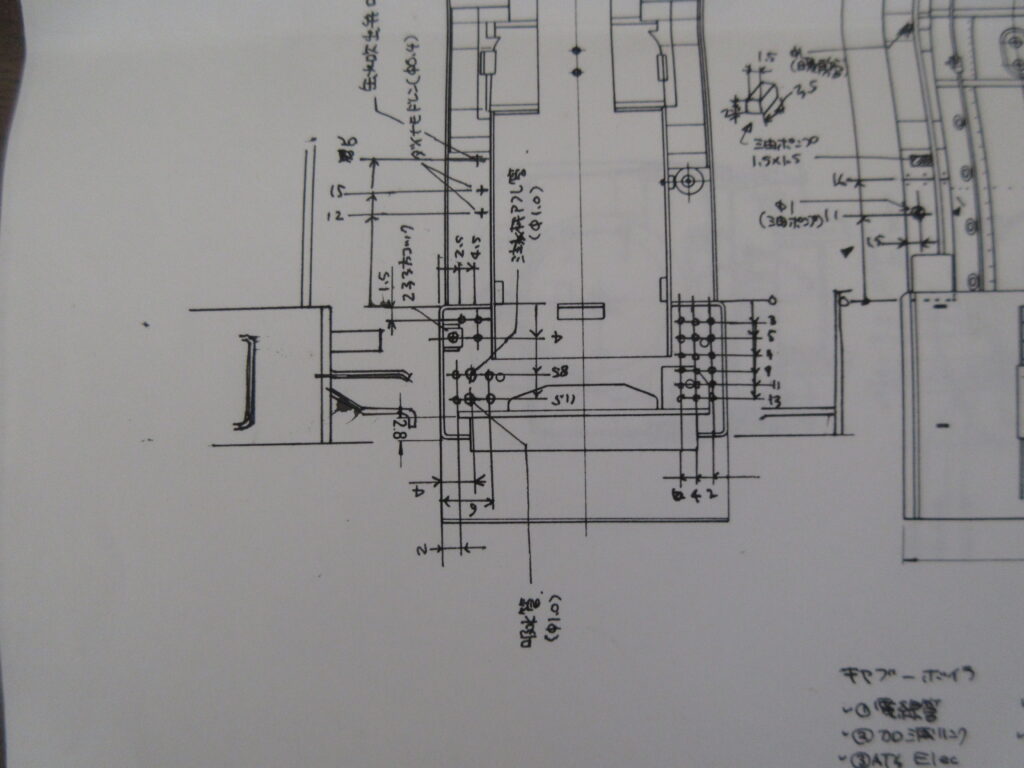

キャブ組み立て説明書に従って組立てましたので組み立て手順で特筆するところはありません。前妻には組み立て前に配管取り付け用の穴を加工して置いたことは第1回目の組み立て前準備の中で述べたとおりです。その他の加工として、私は下の図面に示すように、キャブの床板に配管固定用として直径0.5㎜〜1㎜の穴を多数開けておきました。その理由は以下の通りです。

キャブ周りに配管を取り付けていく際、キャブ下には配管が輻輳します。取り付けていく配管は図面や写真に基づき現物あわせで曲を行ない取り付けますが、曲げにはどうしても誤差が生じます。そのため、あらかじめその配管を固定する位置に穴を開けておいても曲げ時の誤差で取り付け位置がズレる場合があります。また、他の配管のずれに応じて取り付ける配管の位置を修正する必要も生じます。その際、新たに穴を開けようとしても前に取り付けた配管がドリル刃と干渉して穴が開けられない場合も考えられます。このためこれを考慮してあらかじめこの穴を開けておき、配管取り付け時、キャブに取り付けるための配管の曲げ位置を決める際、この穴の中のどれかを選択して曲げ位置を決めれば簡単に線を穴に入れて固定できるようなります。穴径より太い線を固定する場合もこの穴があればドリルやヤスリを斜め方向から入れて比較的簡単に径を拡大することが可能です。また、主要な配管が終了した後キャブから空気分配弁に向かう作用管を取り付ける際、この穴の中から適切な穴を選択して配管を固定することが可能です。なお、使用しない穴はそのままにしておいても外からは見えませんので未使用の穴を埋める必要もありません。

3−1 キャブの加工

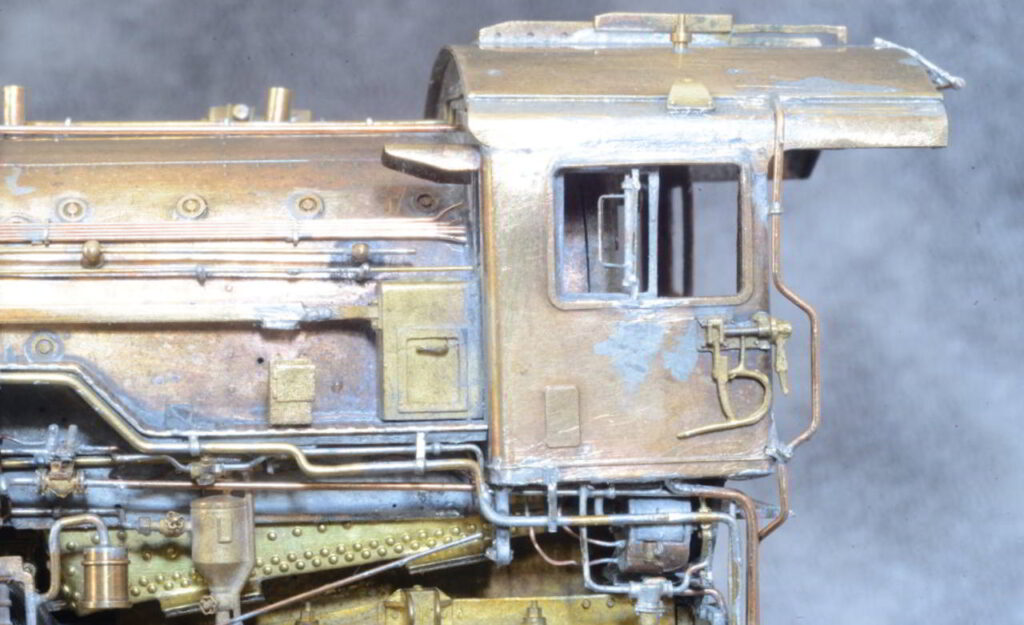

側面には北海道型のタブレットキャッチャを取り付けました。国立科学博物館のD51 231に倣い、縦樋はそのタブレットキャッチャを避けるように曲げてあります。バタフライスクリーンは北海道の蒸機を象徴する装備ですが、形態をよく見ると、枠はかなり細い印象です。厳寒地を走る蒸気機関車には不可欠な設備ではありますが、模型としてみた場合、あまり目立つ物ではありません。そのため、わざわざ高価なロスト製パーツを奮発する必要もないと思い、幅0.3㎜、厚さ0.3㎜のの帯板と直径0.3㎜の真鍮線から自作しました。帯板が薄いので強度的に不安でしたが枠体にすると意外に強度があり変形の心配はないようです。旋回窓も前方の視認性を確保する重要な設備ですが、は取り付けるとゴツくなりそうな気もしましたので、取り付けておりません。最近は歳のせいか、実物(プロトタイプ)についているものを全てつけるというよりはゴテゴテ感を抑えてある程度車両としての美しさにもこだわる様になったのかもしれません。

信号煙管、暖房用安全弁はキットのパーツを使用していますが私が今まで製作した作品も使用したパーツは珊瑚模型店製でしたのでその点では他機とのバランスも問題ありません。吊環はD型機には大型のものが似合うような気がしましたので中央部につける大型のパーツを選択しました。テンダ水撒管はC57 135の形態を参考にして割ピンと真鍮線から製作しました。交通博物館に展示されていた頃のC57 135は2階から上部を間近に観察することができ、その点、模型ファンには有り難かったような気もします。鉄道博物館に移ってからは上部が観察しにくくなった感があります。以前紹介したEF58は鉄道博物館では壁際に展示されており、模型製作のための細部撮影には苦労しました。20系客車を製作する際も一瞬鉄道博物館に行って床下の細部の写真をことも考えたのですが、床下は見えにくい展示になっているようですのでやめました。博物館に「綺麗に」展示されている車両は屋外に無造作に保存されている車両より却って細部が観察しにくいようです。最後に話が脱線してしまいましたが、以上でキャブの説明を終わり、以下キャブからコンプレッサ、給水ポンプに至る配管について説明します。

4−0 キャブからコンプレッサ、給水ポンプに至る配管の構想

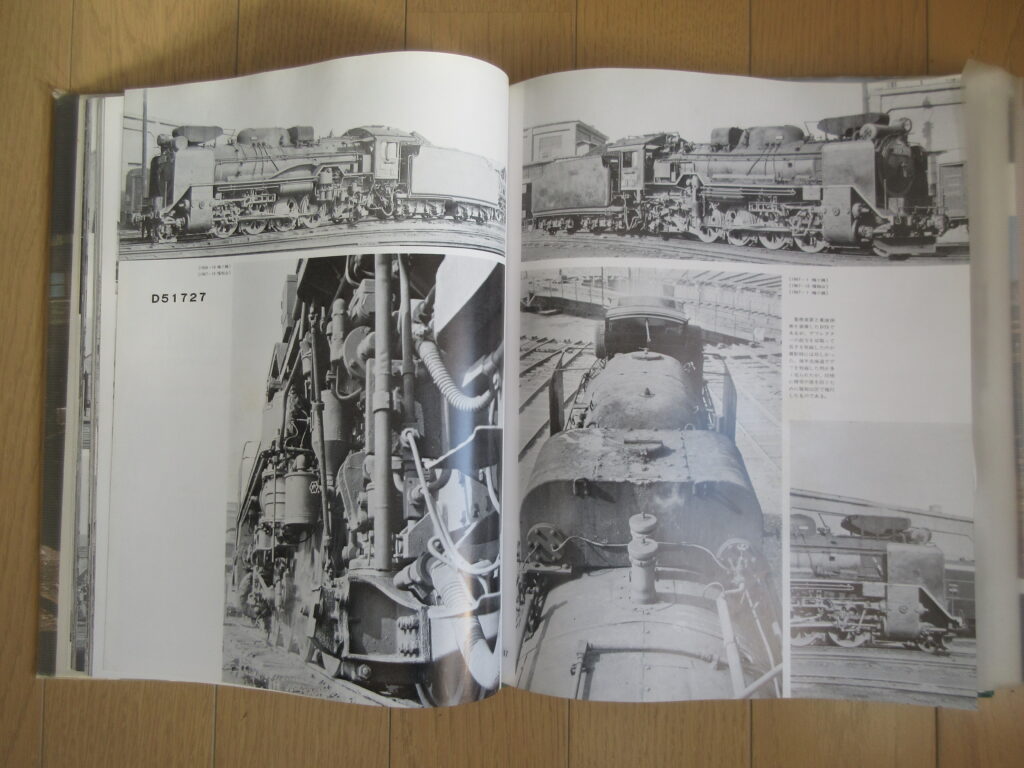

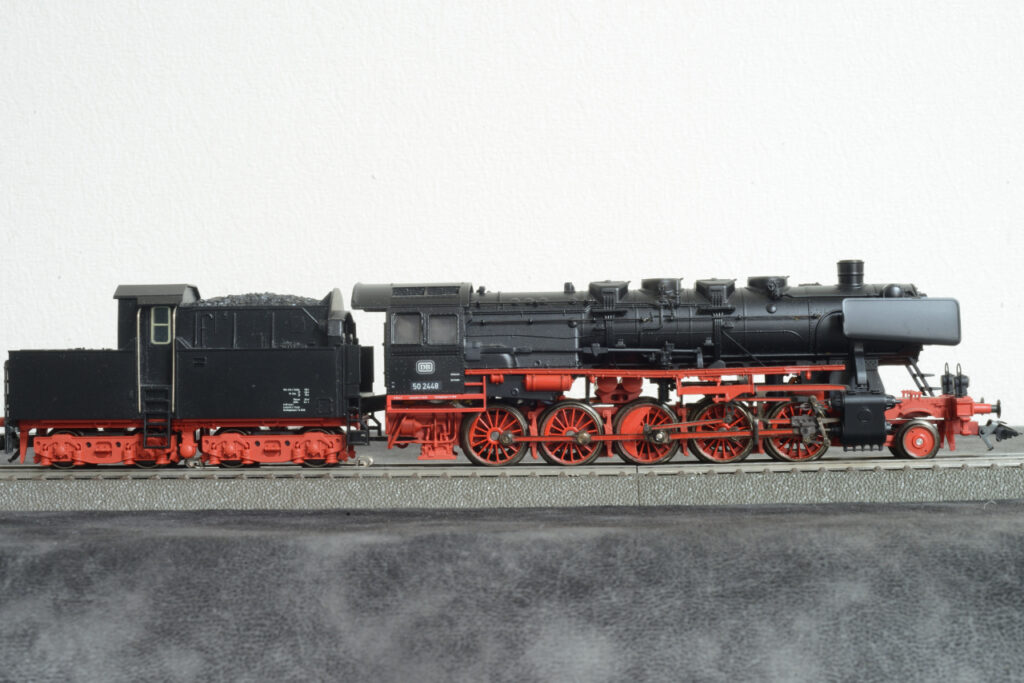

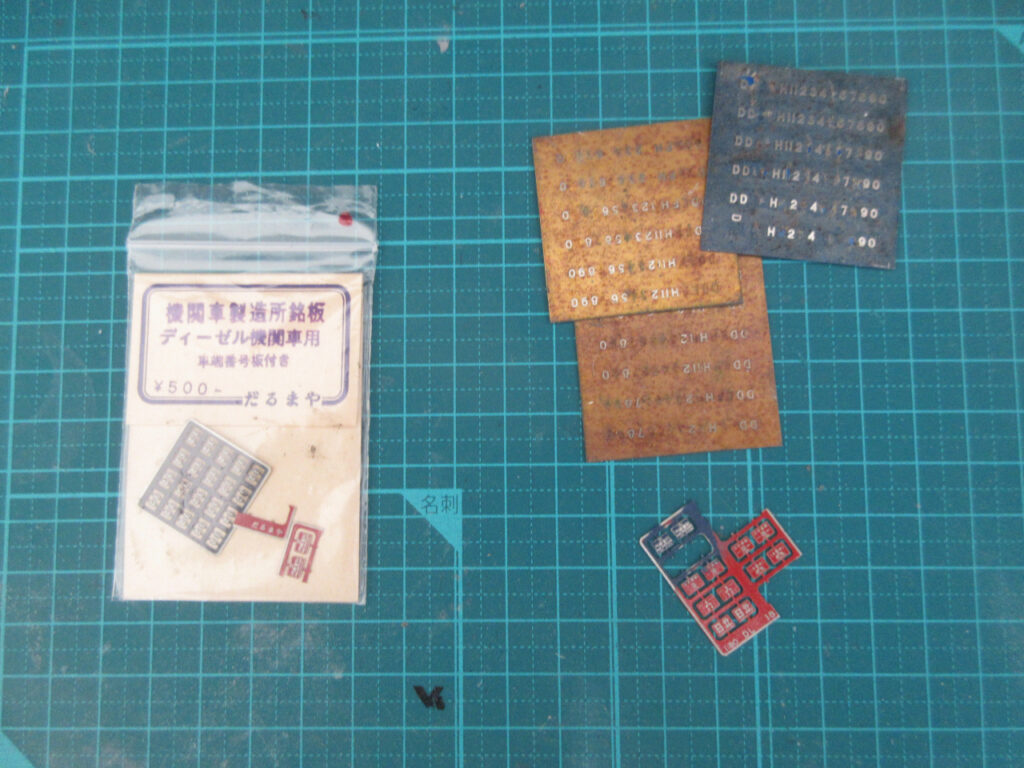

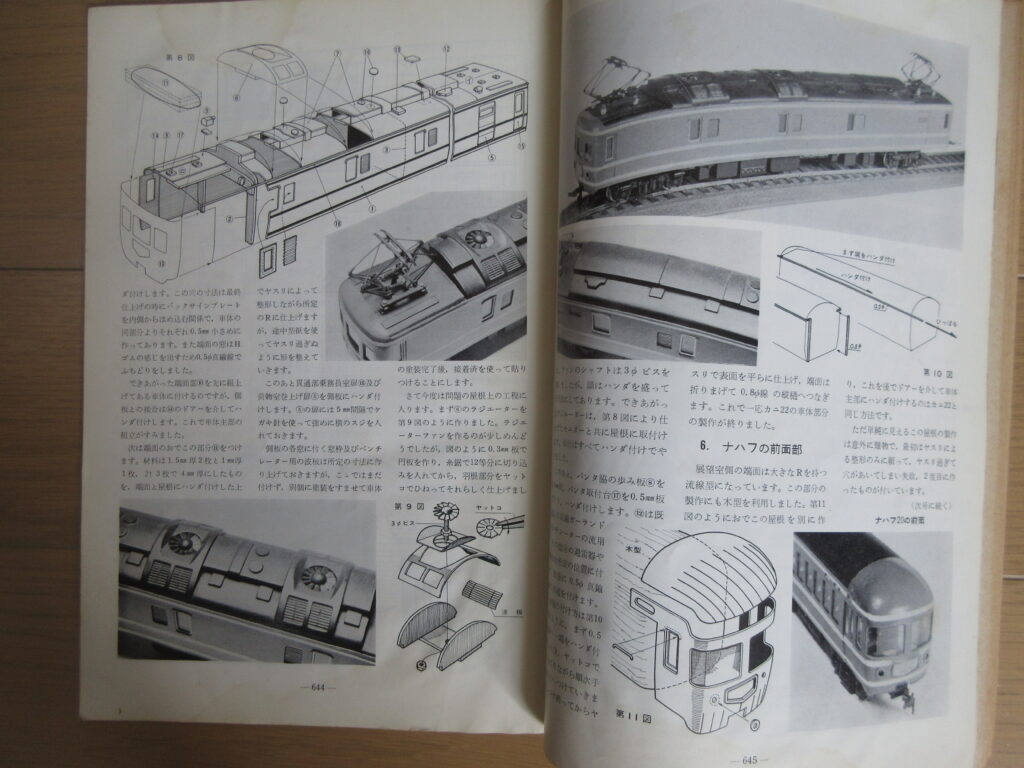

冒頭にも記載したように、このキャブからコンプレッサ、給水ポンプに至る配管は細密モデルを特徴付けるいわば象徴のような部分と言っても過言ではありません。下の写真は第1回目の記事で紹介したなかお・ゆたか氏執筆のD51の組立て法の第1回目が掲載された1974年の1月号に掲載されたカツミ模型店製のD51の紹介記事ですが、この部分の配管は公式側は途中に調圧機のついたキャブからコンプレッサに至る配管のみで、取り付けられている部品も挽物製のドロダメのみ、非公式側はウズ巻き塵取りが取り付けられた給水管のみです。このようなモデルを見慣れていた時代の者にとっては、当時のTMSに掲載されている各種のロストワックスパーツを駆使してこの部分の配管を充実させた作品は憧れであり、まさに高嶺の花でした。ただ、当時は(今も?)ロストワックスパーツ自体も「高値の花」でした。なお、同年2月号に紹介されている宮沢模型製のC57はホワイトメタルのパーツのキャブ下の分配弁等が取り付けられています。ロストパーツの普及や雑誌に掲載される細密機の影響でこの頃から製品(完成品)の細密化が意識され始めたのかもわかりません。

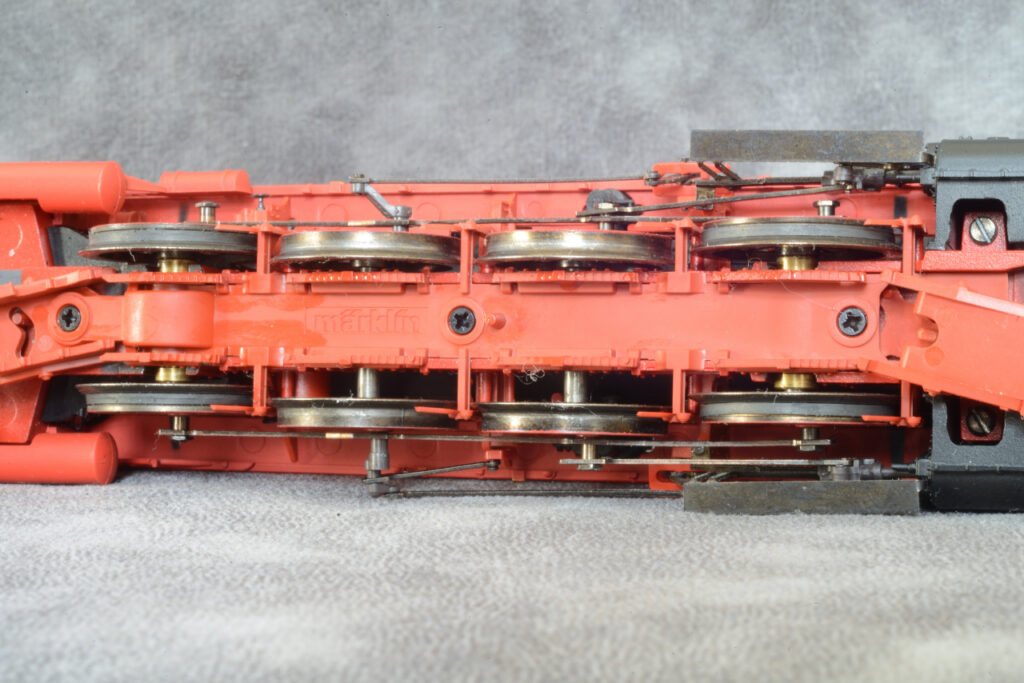

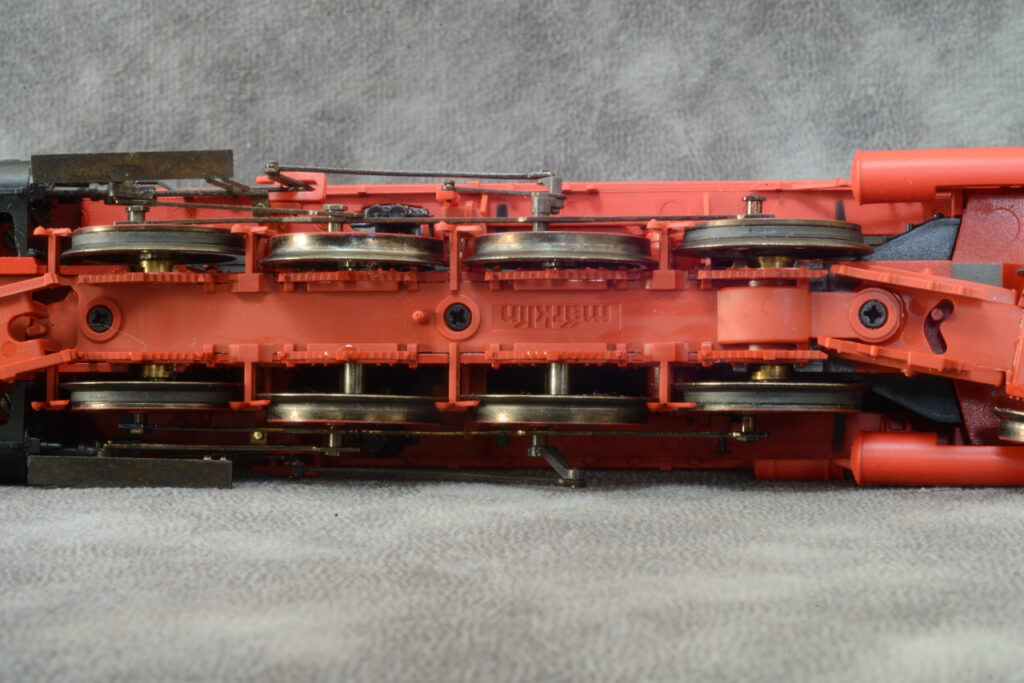

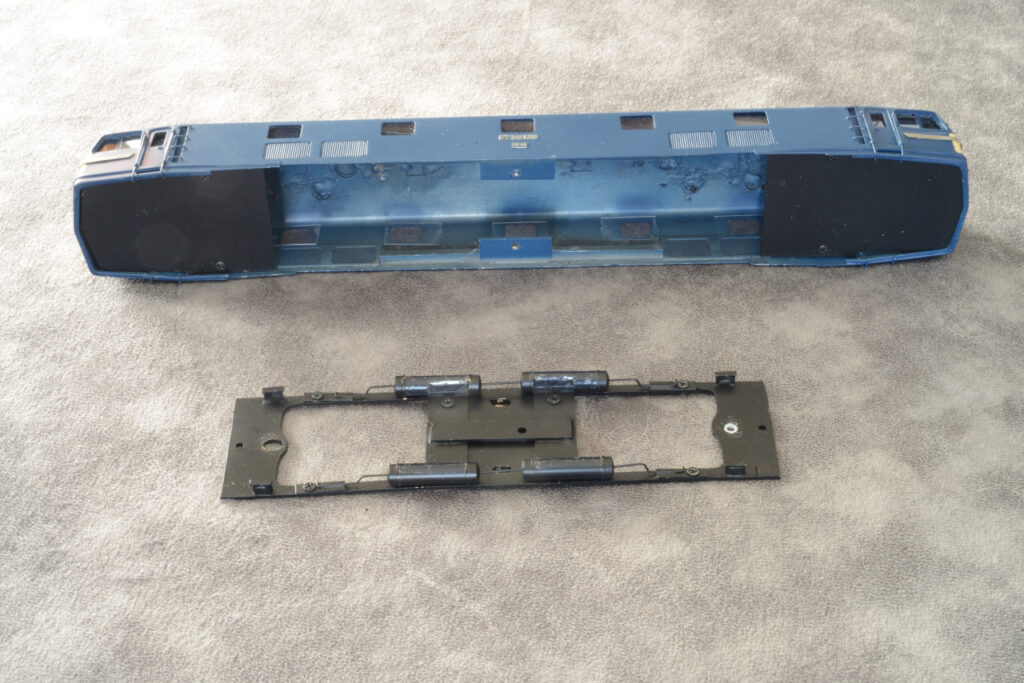

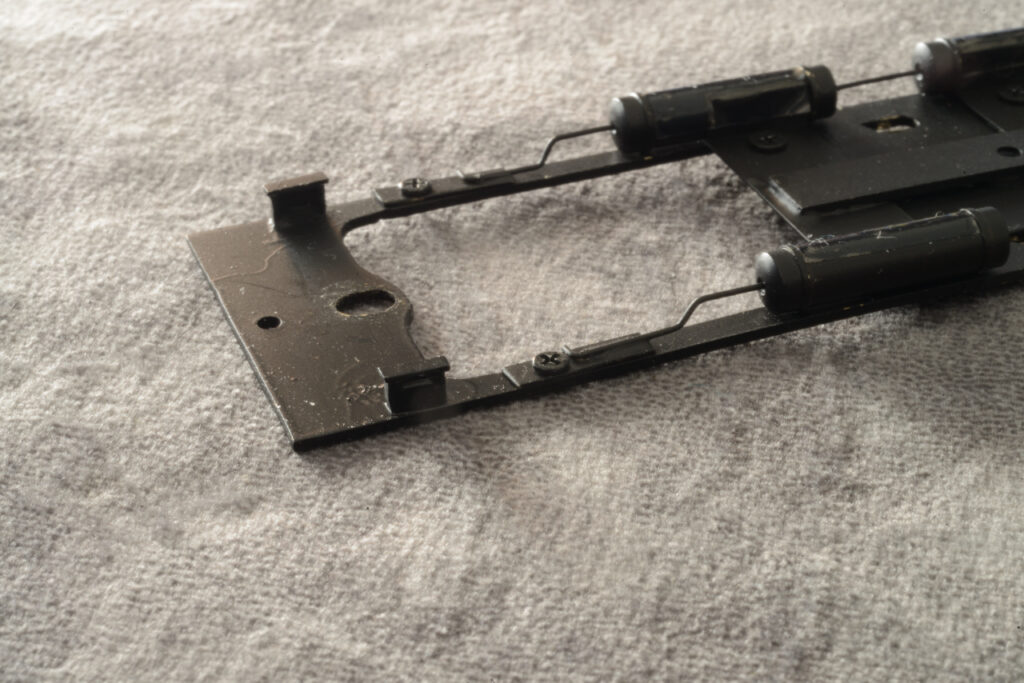

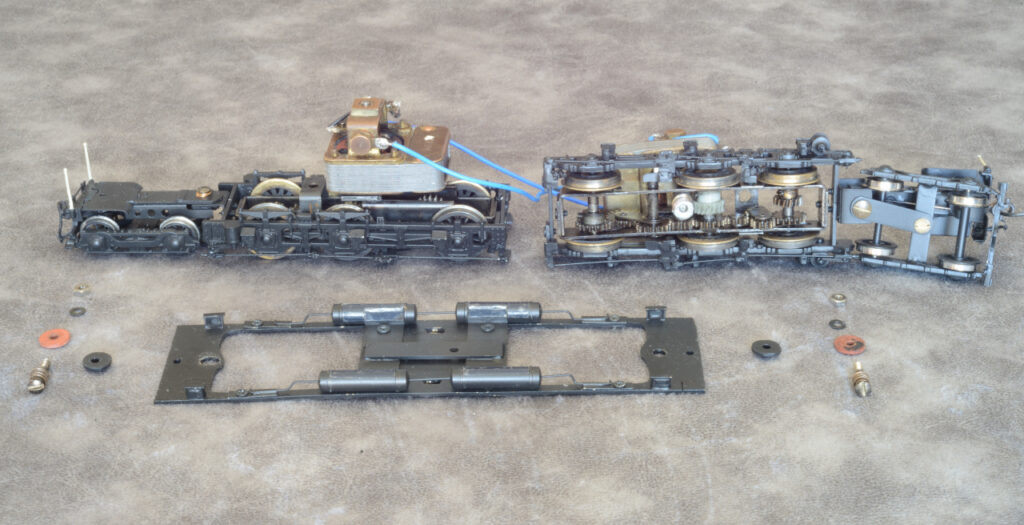

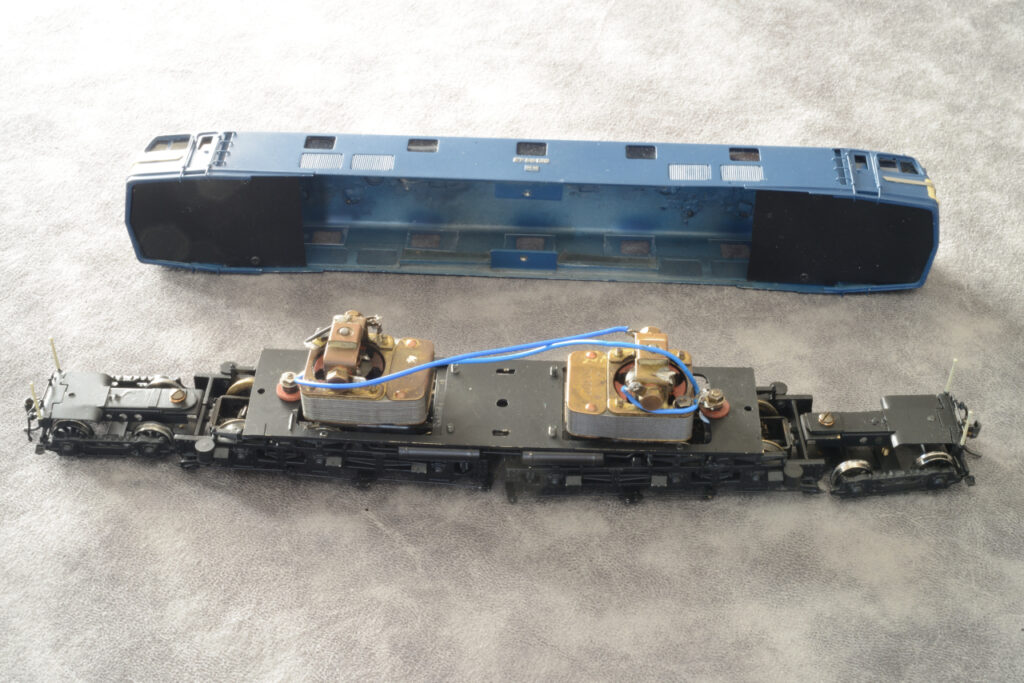

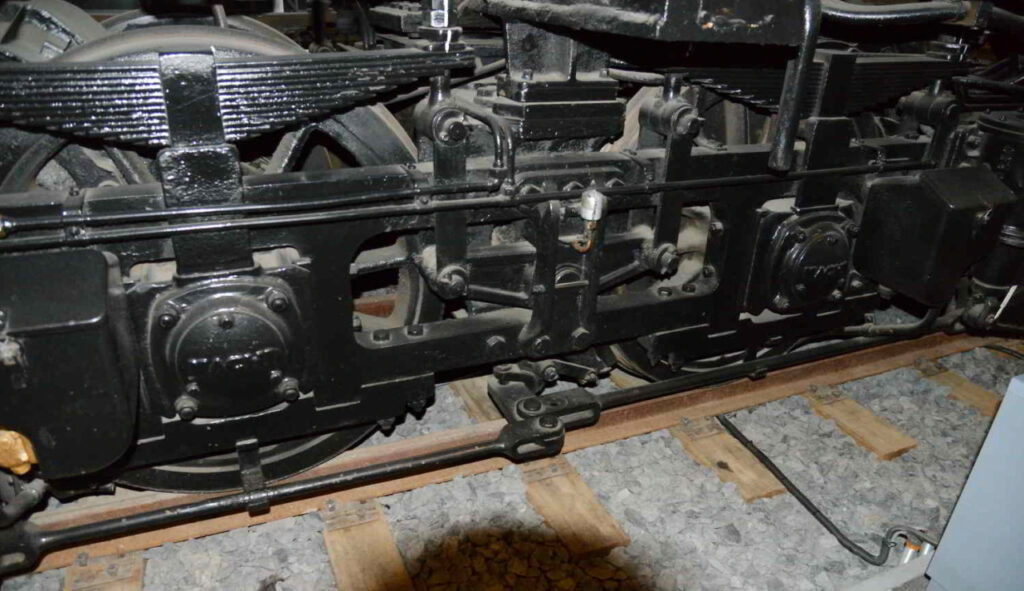

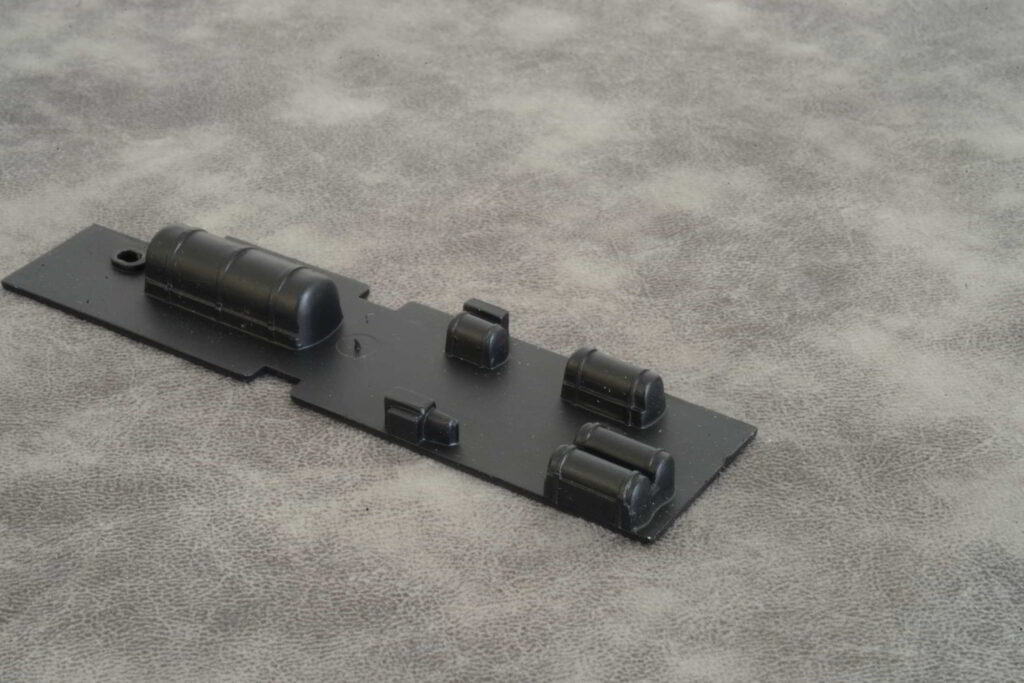

このような時代を経験しているものにとってはこの部分の作業には特に力が入ります。私は1軸従台車を装備する機関車のキャブ下のへ配管の追加は過去に紹介したC 57,C55で行なってきました。しかし、D51はそれらの機種とは異なりキャブ下に低い位置で車端まで伸びた台枠が存在しており、このキットはその台枠が従台車側に造形されています。これは上記キット組み立て法で解説されているアダチ製作所製のD51の従台車も同構造です。この部分は、なかお・ゆたか氏執筆のD51の組立て法では空気分配弁等キャブ下のディテールはダイキャスト製の従台車側に取り付けられ、従台車とともに首を振ります。カーブ通過だけを考えればこの記事のようにキャブ下の機器と配管は従台車側に設けた方が合理的な様な気がします。ただ、私はやはりこの言わば細密化の象徴のような部分を台車側に設けるのに抵抗があったため、配管は車体側に設けることにしました。そのための対応として公式側では空気分配弁の位置を従台車の台枠と干渉しない位置まで持ち上げ、真横から見て従台車とラップする機器は渦巻き塵取りのみとする対応をしてあります。。また、非公式側では各配管を従台車の台枠と干渉しない位置まで上方に持ち上げるとともに、キャブのほぼ直下に降りる配管をテンダー側に退避させて配管してあります。結果、配管が全体的に外側に位置するとともにテンダー各配管をU字型に曲げてテンダー側に延長することができなくなってしまいました。完成後眺めると、各配管はもう少し下方かつ内側に攻めても良かったような気もしますが、この辺りは運転性能確保上やむなしと割り切ることとしました。

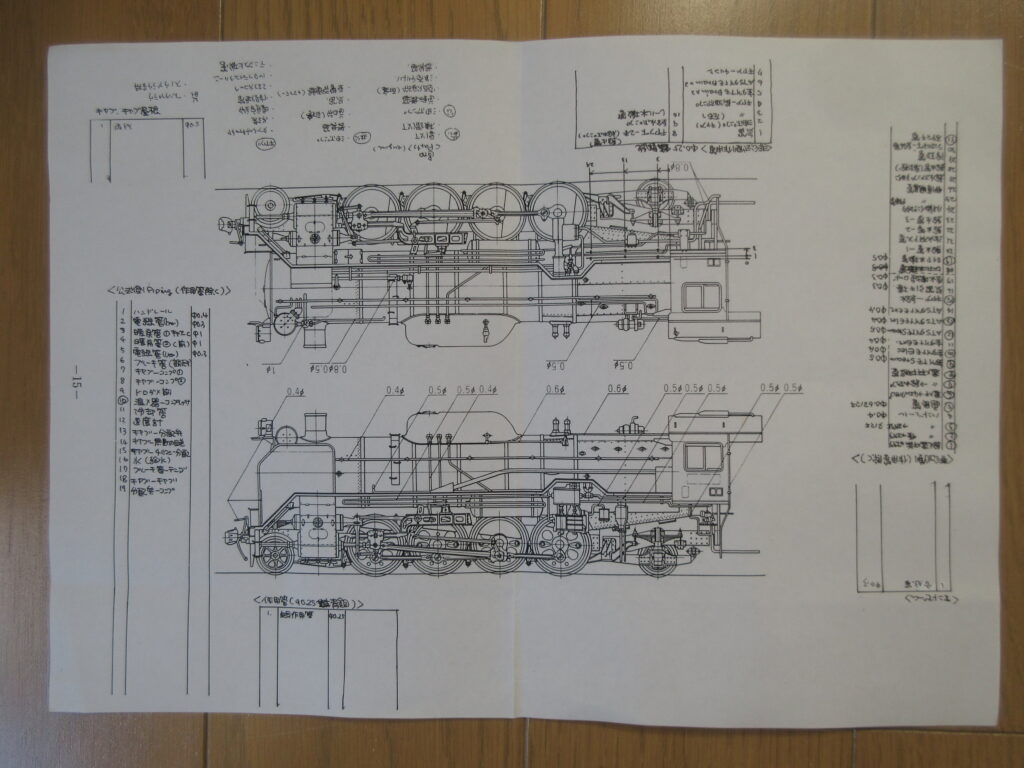

4−1 配管とその引き回しに関する資料

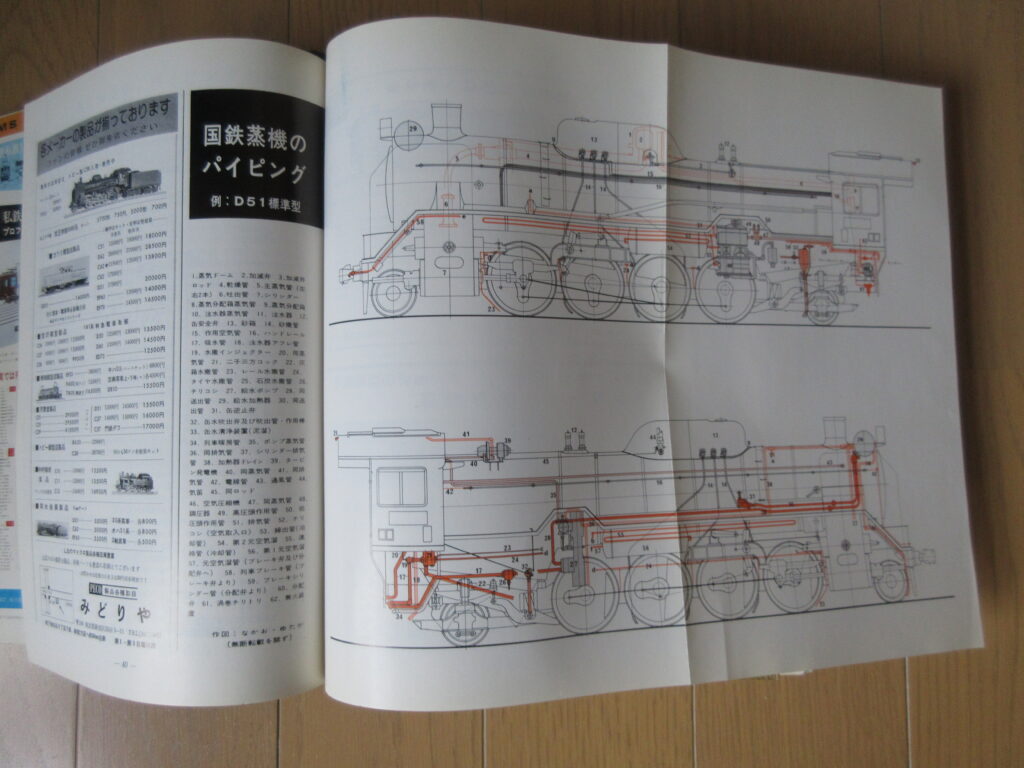

今回全面的かつ有効に活用した資料はTMS1975年1月号に掲載されたなかお・ゆたか氏執筆の国鉄蒸気機のパイピングという記事(図)です。この記事が掲載される前にも、蒸気機関車の給水関係と空気関係の各機器の接続図はよく掲載されていましたが、このように各配管が実機の配管がどのあたりを通っているかを示したのはこの図が初めてではないかと思います。最近の雑誌でもよく掲載される空気ブレーキ関係の配管図は多分米国特許の図面をもとにしているのではないかと思われますので必要な機器とその接続は正確です。また蒸気(水)の流れを説明した図では直接機関車を動かすのに関係ないレール水撒管やタイヤ水撒管等は省略されていることが多いようです。その点、この図はそれらの配管も含め、各配管が機体のどのあたりに配置されているかがわかります。この図はD51の例で記載されていますが、D51だけでなく他の形式も含め、いろいろな機体の写真をこの図と対比させてじっくり眺めることにより、他の形式の改造が施されている機体も含めて(配管が接続される機器はほぼ同じ位置に取り付けられているため)実機のどの配管がこの図面のどの配管に相当するものかが特定できるようになり、いろいろな機体から各部の好みの形態を選択し、矛盾のない形で特定ナンバー機ではない「個性のあるモデル」が製作できるような気がします。最近模型雑誌でも蒸気機関車の各部の形態差の解説をよく目にしますが、このよような基礎的な解説もぜひ掲載してもらいたいと思います。なお、この図では電線管は非公式側にありますが、前述のようにD51 231やC57 135では公式側にあります。電気ケーブルはは水や空気配管と異なり配管の自由度が高いため機体により電線管は機体により位置が大きく異なっているようです。

前置きが長くなりましたが、以下、写真で加工内容を説明します。

4-2 公式側の配管

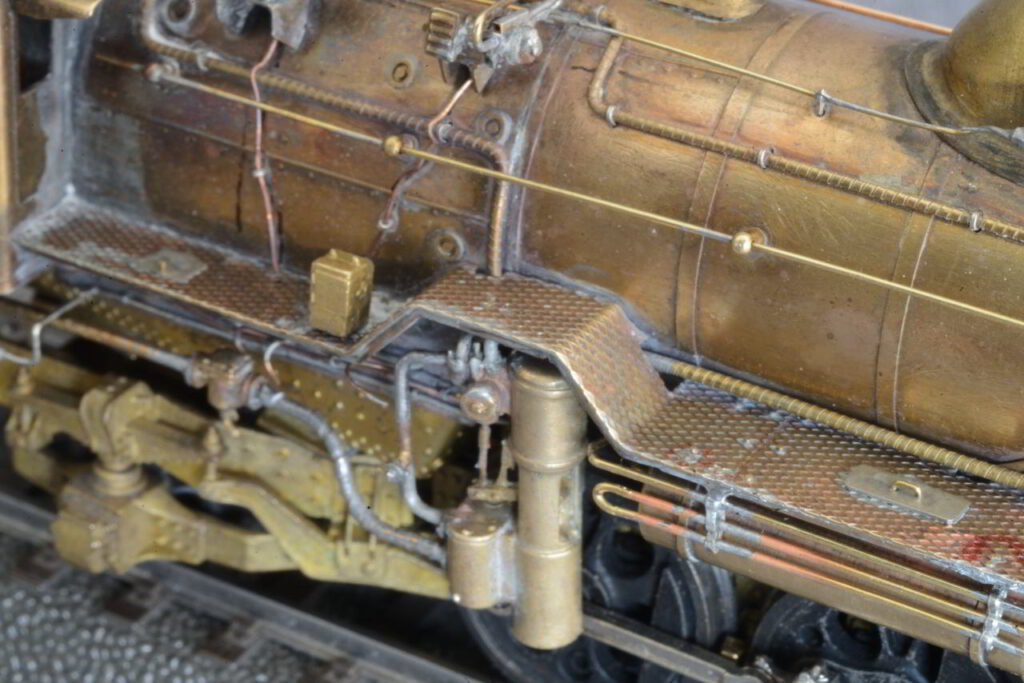

キャブからコンプレッサに至る部分のランボード下方には以下の配管を取り付けてあります。

a. キャブ(蒸気分配箱)から調圧機を経てコンプレッサに至る配管

b. 調圧機に接続される高圧頭作用管及び低圧頭作用管

c. 元空気溜め管(途中に締切コックを取付)

e. ブレーキシリンダー管

f. ドロダメから火室ノド板留弁に至る配管

また、北海道の蒸機に特徴的にみられるテンダ水温め管をランボードに沿って配管しています。この配管はコンプレッサの前方でコンプレッサ排気管と3方コックで接続され、キャブ下を通りテンダに向かいます。コックはロスト製の締切コックを使用しましたが、もう少し大型のパーツにするべきでした。また、速度系ロッドを追加してあります。

キャブ下に取り付けたのは以下の配管です

g. 元空気ダメ管から空気分配弁に至る配管

h. 列車ブレーキ管からうず巻きチリ取りを経由し空気分配弁に至る配管

i.キャブから空気分配弁に配管される作用管

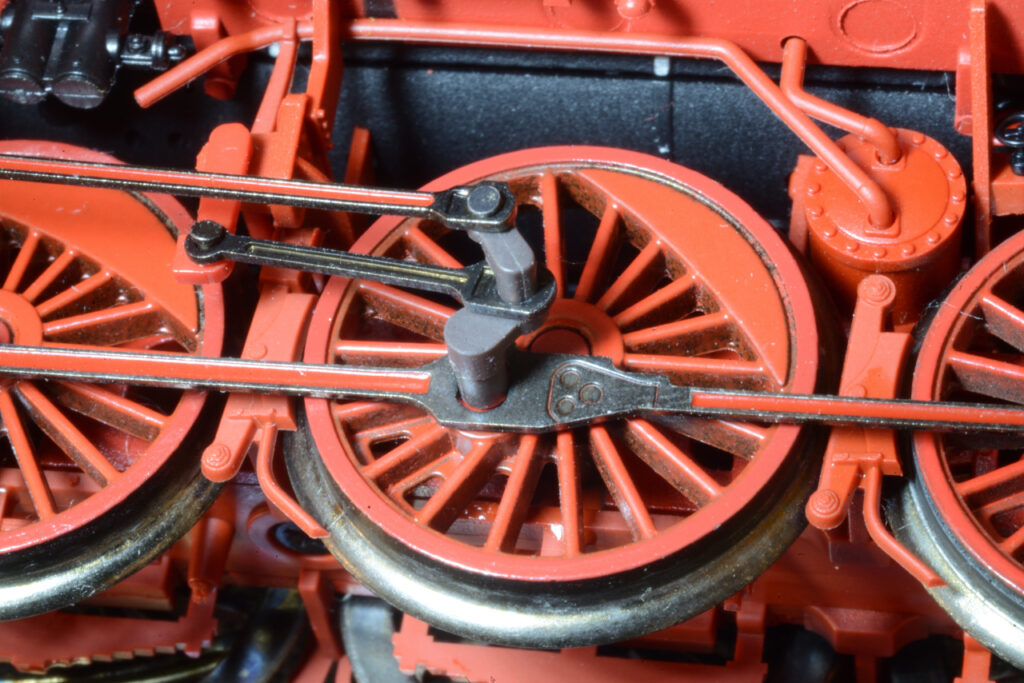

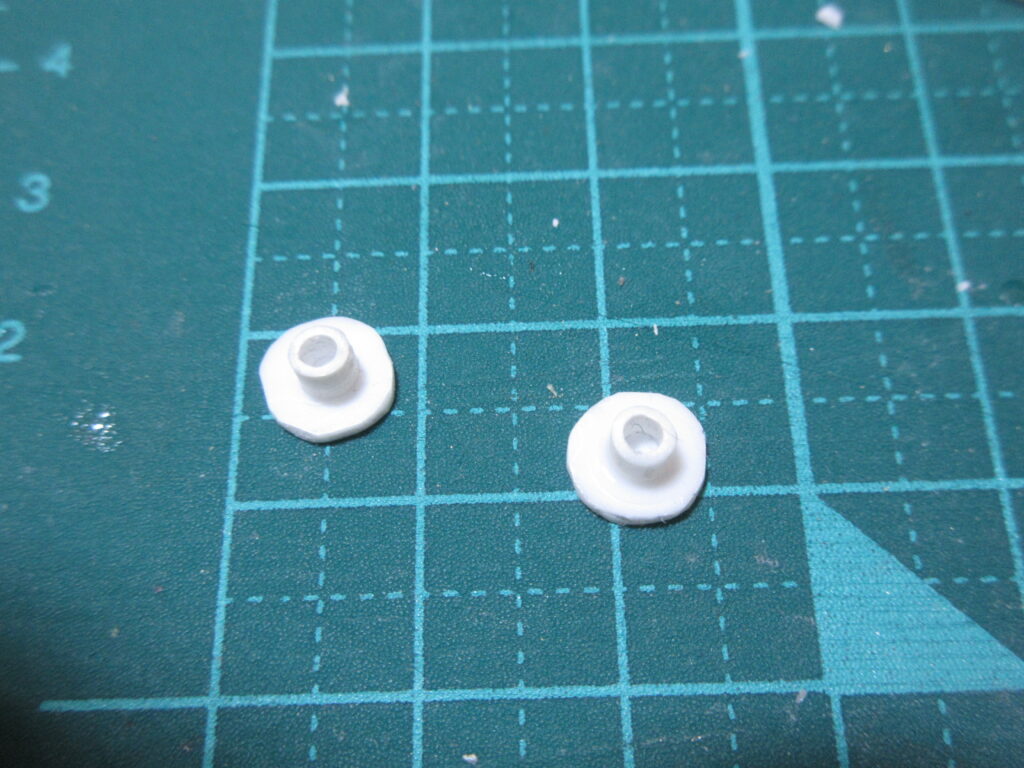

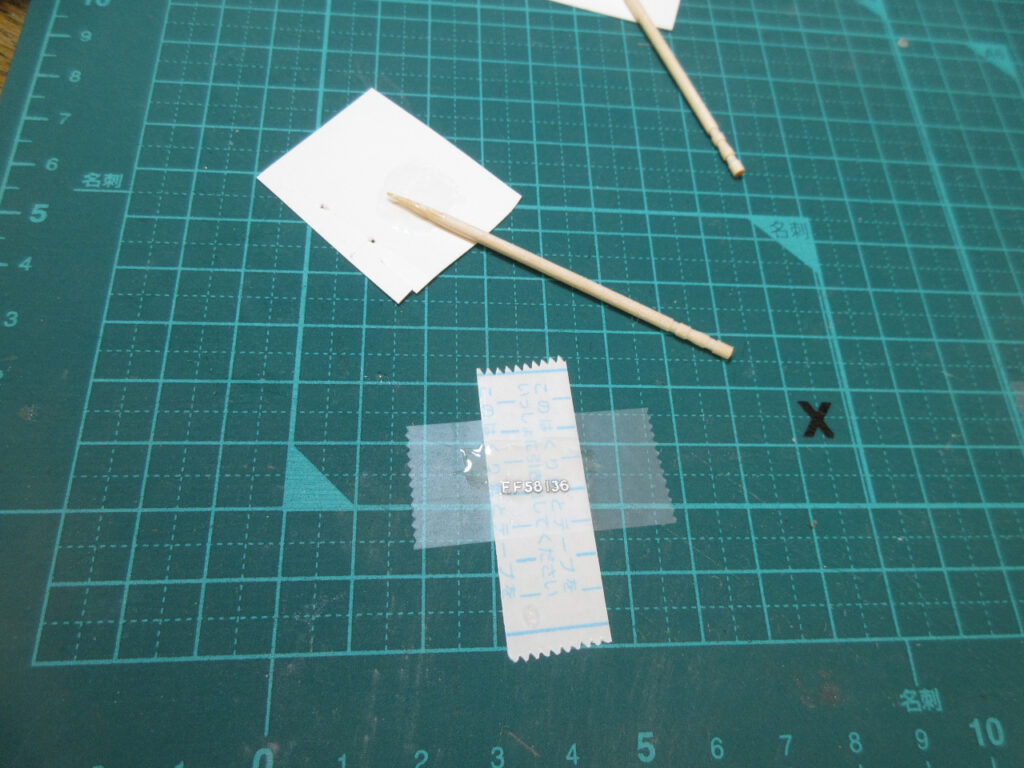

これらは奥側から手前側に、取付手順をよく考えながら取り付けていく必要があります。なお、前述のように空気分配弁を従台車との干渉を避けるため実機よりも上方に取り付けましたので分配弁上方のスペースに余裕がないため配管は実物通りには接続されていません。また今までの作品では取り付けていた無動力改装装置も省略しています。速度計ロッドは0.3㎜の真鍮線でキャブ側と動輪側の本体部(ギアボックス等)は帯板、真鍮線、輪切りにした真鍮棒から自作しています。

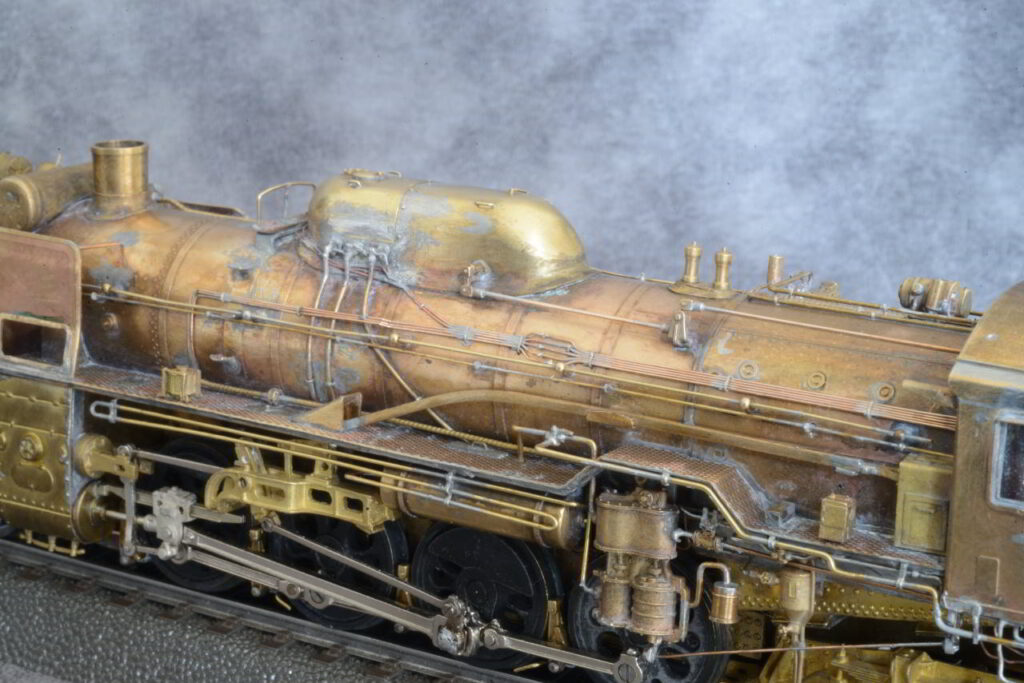

4-3 非公式側の配管

非公式側のキャブから給水ポンプに至る部分のランボード下方には以下の配管を取り付けてあります。なお、キットに付属していた.2子3方コックは長さの短いタイプでしたが、配管が従台車を避けるため実機より上方に配置されるため、バランスを考慮して長いタイプに交換してあります。

a. 給水ポンプに接続される蒸気管と排気管

b. 給水ポンプから消火栓を介して給水温め機に至る配管(ロストワックスパーツ)

c. 給水ポンプからチリコシを介してテンダーに至る配管(布巻管)

d. 2子3方コックから前方に向かうレール水撒管及びタイヤ水撒管

e.2子3方コックから水撒インジェクターに至る配管及び水撒インジェクター蒸気管

f. 水撒インジェクターから下方に向かう排水管

g. キャブからの注水機溢れ管

h. キャブからの排水管

i. キャブから給水ポンプ方向に向かう作用管2本

この中で実機の排水管はキャブからほぼ真下の方向に向かうものがありますが、今回は従台車との干渉を避けるため後方に曲げて配管してあります。この部分の布巻管は以前発売されていた福原金属製の布巻き管を使用しています。真鍮線に薄板が巻き付けてあるもので、実感的ではありますが、曲げの部分で巻いてある板がずれて巻き乱れが生じますのでをの部分はうまく修正してハンダで固定しておくことが必要です。またランボード下には上方の発電機から伸びてくるドレン管を取り付けてあります。

給水ポンプ前方の連絡管(冷却管)は公式側と同じ方法で製作してあります。前方に油ポンプ箱がありますので長さは少し短くなっています。

以上でエンジンの加工はほぼ終了です。この後取り付けに歪みのある部分、加工中に変形してしまった部分を修正して作業完了となります。なお、今回のように各部を至近距離で写真撮影しじっくり眺めると歪みや変形がよく分かります。今回紹介した写真でも歪みが目立つ部分がありますが、その部分は塗装までに修正したいと考えております。次回はテンダーの加工内容を紹介したいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。