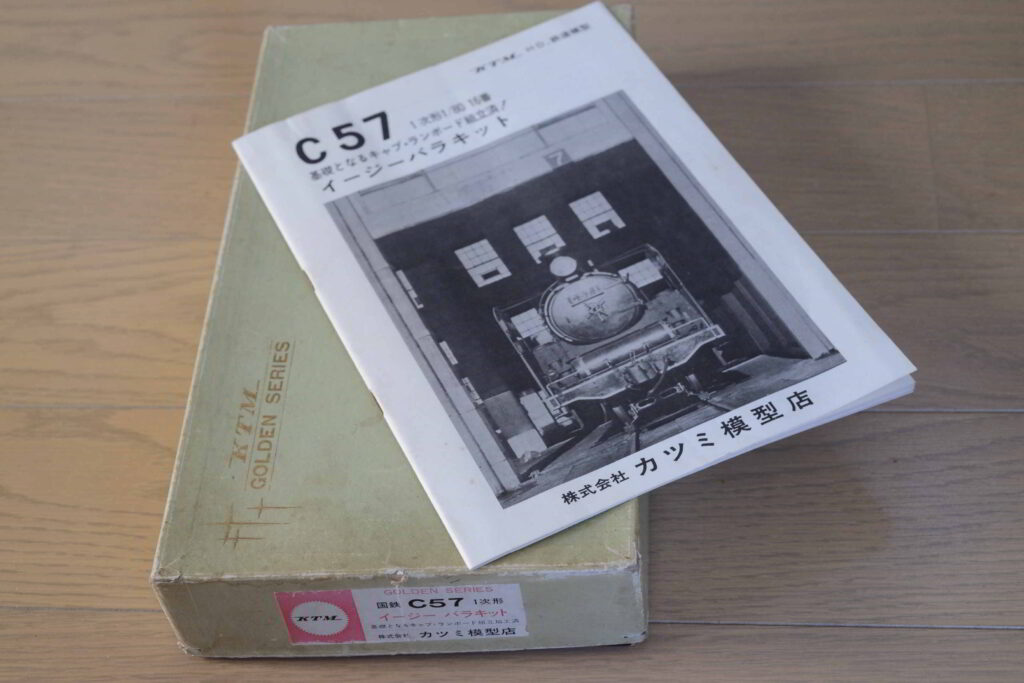

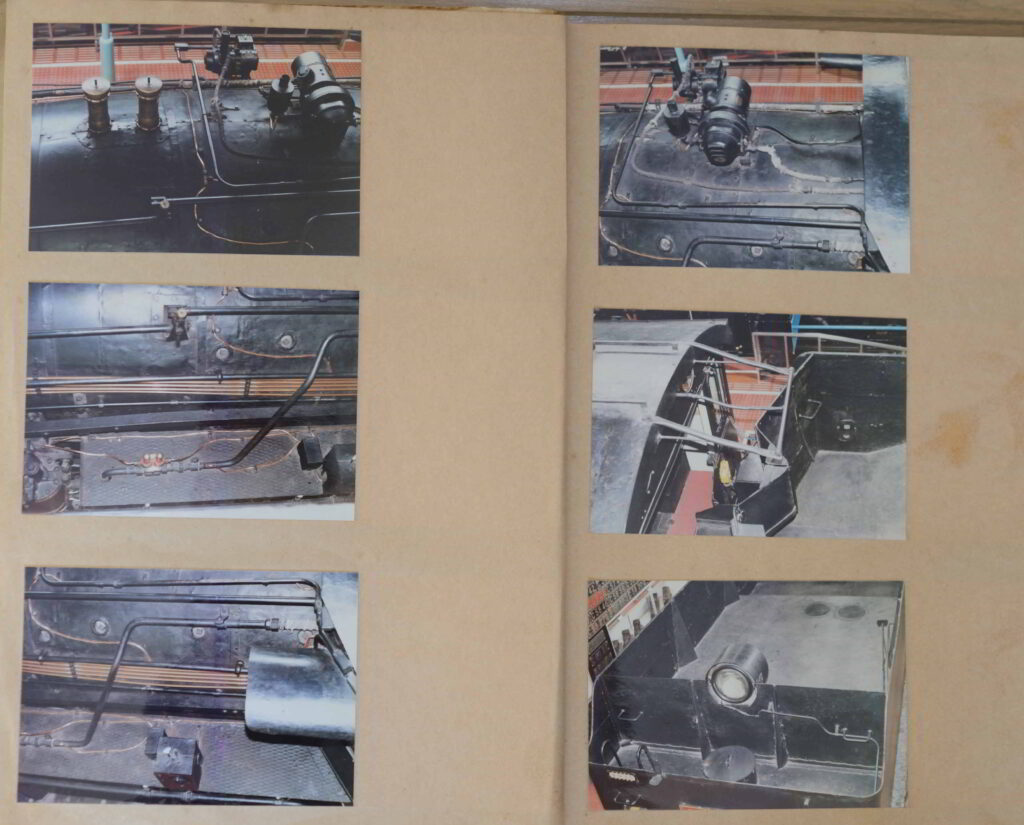

以前、このブログで ”模型車両の紹介:北海道のC57(+ユーレイ)”というタイトルで北海道仕様のC57を紹介させていただきました。このタイトルにもあるようにこのC57は、牽引を想定した北海道の夜行急行列車をイメージした真鍮バラキット組み立ての客車7両編成を牽引力不足で牽引することができず、やむなく”ユーレイ”を急遽増結せざるを得ませんでした。今回そのユーレイ解消を目指し、C57にウエイトの補重を行いましたのでその顛末を紹介したいと思います。まずはユーレイなしでC57が7両編成の急行列車を牽引する動画をご覧ください.

この動画はエンドウ製ニューシステム線路の805Rカーブの出口の直線部分で撮影したものですが、機関車は全く進まないことはないものの、空転が激しく、牽引不能の状態です。ちなみに同一電圧での単機での走行状態は下の動画です。ちなみに両者とも電圧は7.5Vで7両牽引時の電流が0.21A, 単機での電流が0.16Aです。

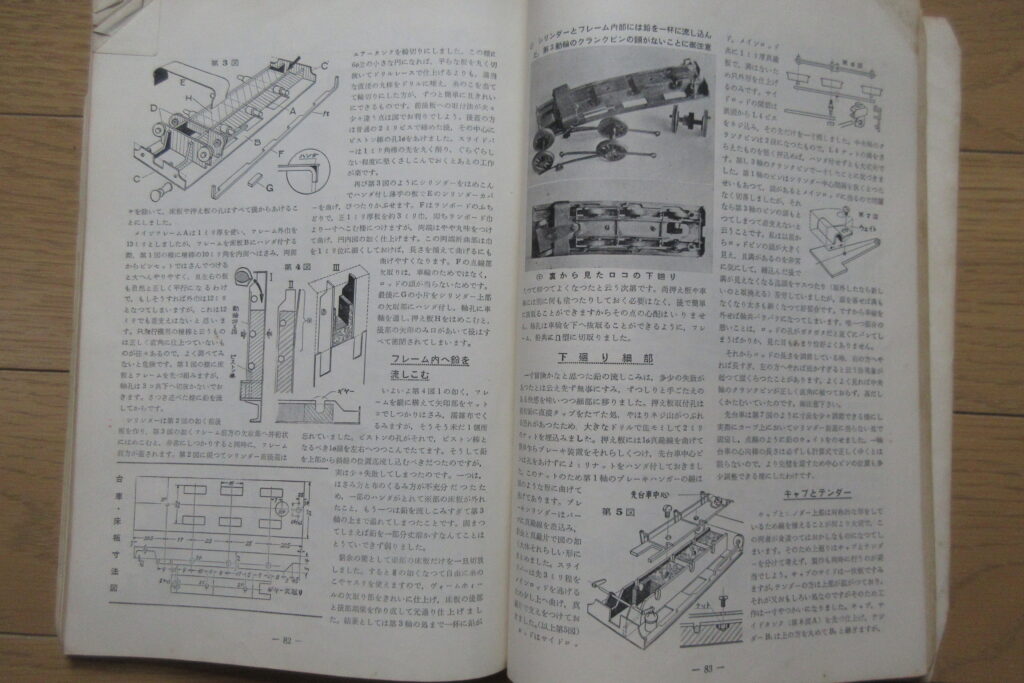

市販の蒸機のキットがそのまま組み立てたのでは重量不足であることは昔から言われており、過去にはTMS誌上でもいろいろな補重の方法が掲載されていました。また初期の蒸気機関車の自作記事には機関車の重量を稼ぐためフレームやボイラー内に鉛を流し込む方法も紹介されています。

このような牽引力を稼ぐための補重の重要性を解説した記事に過去接しながら牽引力を考慮することなくキットの細密化を行い、いざ牽引させようとした時に上記の動画のような事態が発生した時は過去TMSの山崎主筆がTMS誌上でおっしゃっていた”細密なだけでろくに客車も牽引できない機関車なんて・・”という言葉を思い出して結構落ち込んだのですが、それから30年、時間に余裕ができたところで気を取り直して再度ユーレイ解消にチャレンジしようと思った次第です。

“模型車両の紹介:北海道のC57のその後 −ユーレイ解消のための補重の実施−” の続きを読む