今回は今から50年前、私が鉄道写真を撮り始めた頃の写真を紹介したいと思います。当時私は小中学生の時代で、自宅にあったカメラを使用し、東京駅や上野駅で写真を撮っていました。当時はまだいわゆる『SLブーム』が起こる前で、駅で写真を撮影している鉄道ファンは少ない時代でした。当時は鉄道ファンの数は非常に少なく、今よりコンプライアンスが緩かった(そもそもそのような言葉はなかった)時代でしたので、駅で小学生が写真を撮影していると運転士さんが声をかけてくれて運転席に座らせてくれたり、電車区を尋ねると職員さんに中を案内してもらえるような今では考えられないような時代でした。乗せてもらう小学生の方も機器には絶対に触らない等の節度は守って乗せてもらっていました。撮影したカメラは主にOlympus Pen だったと記憶しています。当然撮影技術などと呼べるものは何もなく、下手な写真ばかりでお恥ずかしい限りですが、当時の鉄道風景を知っていただくために恥を忍んで写真を掲載したいと思いますので、ご笑覧ください。ただ、当時のフィルムは当時使用していた素材に起因する”ビネガーシンドローム”が発生してしまい、フィルムのカールが激しく、表面に汚れが見られますがご了解ください。当時の国内のモノクロフィルムは 大手2社以外にもあまり聞いたことがないメーカーのフィルムも販売されていました。小学生の私は当然お金がありませんでしたので止むを得ず価格が安いそのようなフィルムも使用していたのですが、皮肉?な事に同一の保存方法でビネガーシンドロームの程度が一番酷いのは当時の国内最大手のメーカーのフィルムです。それではまず第1回目として1969年頃東京駅、上野駅、新宿駅の風景を紹介します。

まずは東京駅です

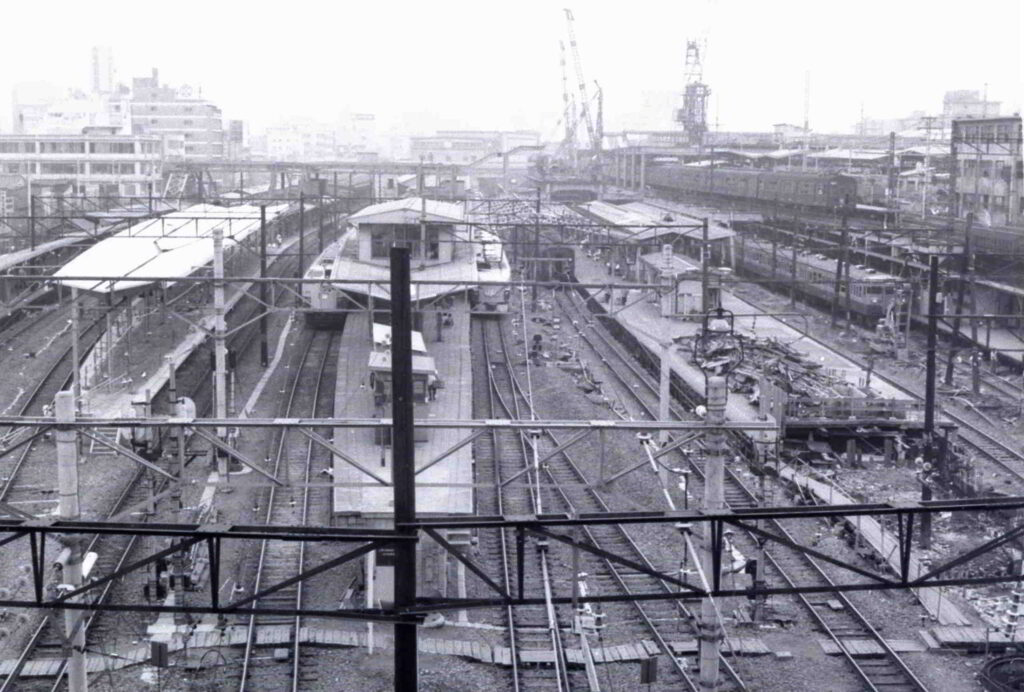

次は上野駅です