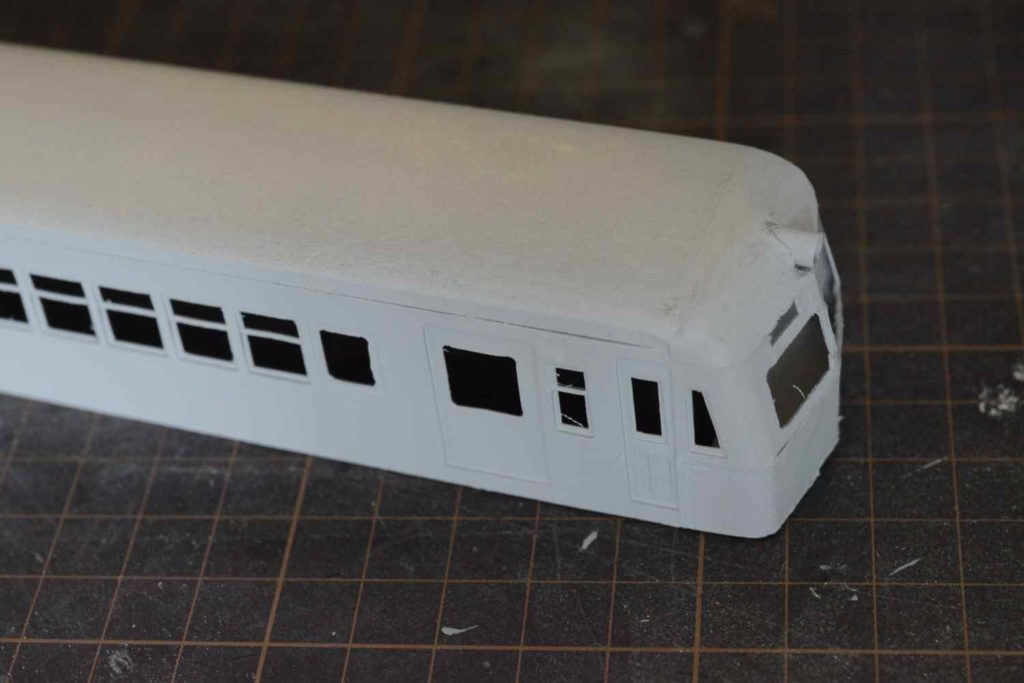

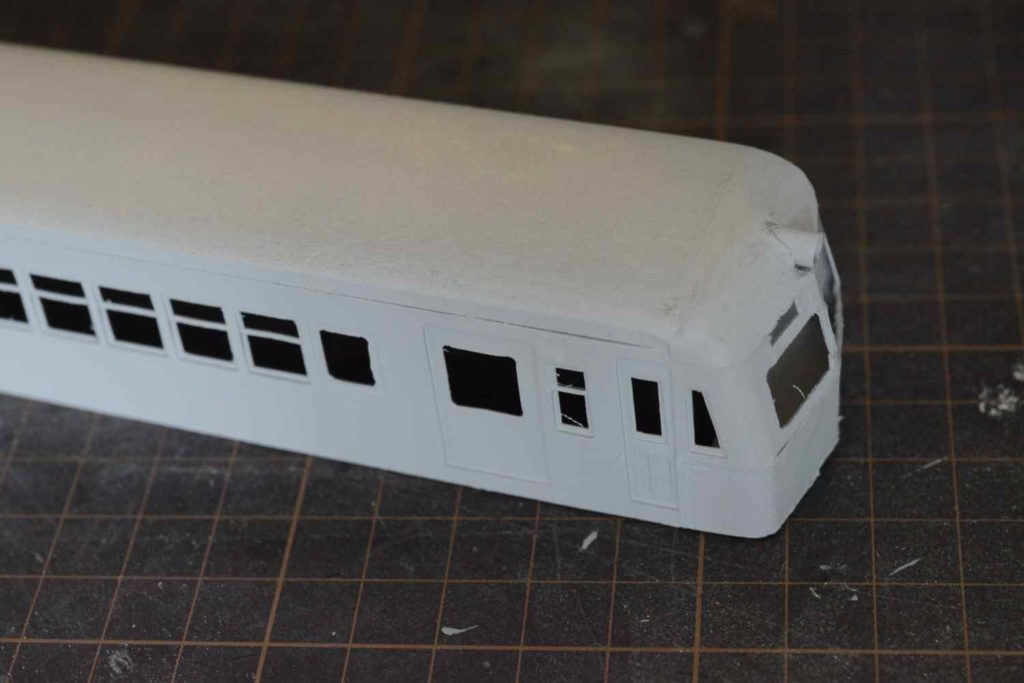

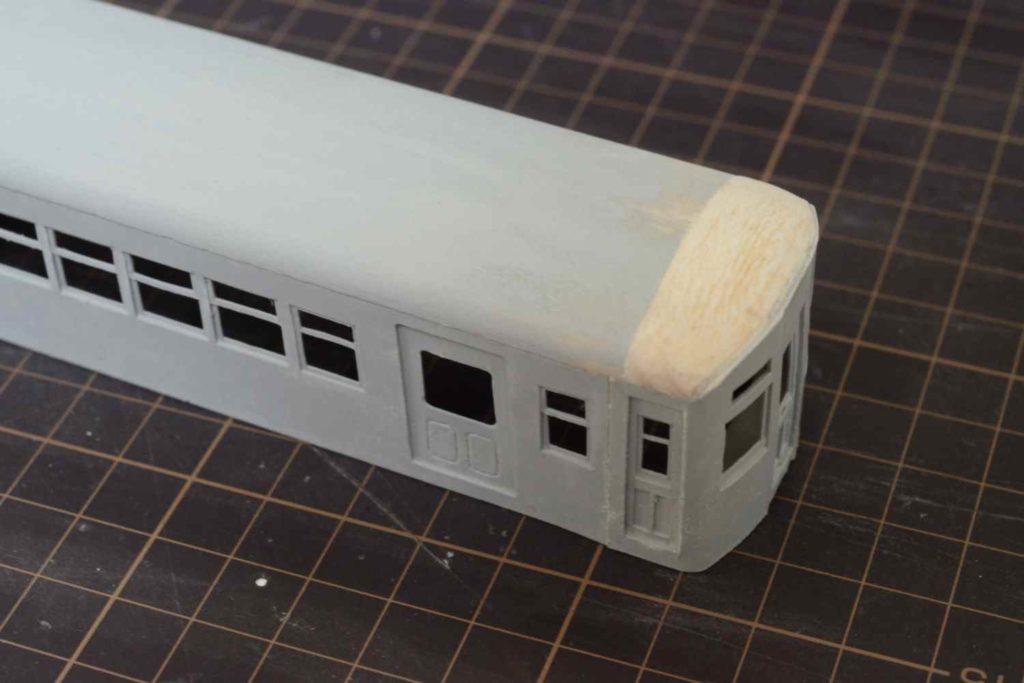

前回までで車体が箱状になりましたのでここからは屋根の削りと下地処理に進みます。まず側板から屋根にかけてサーフェサーをスプレーします。これは下地処理(屋根板の目止め)ではなくこの後の屋根Rの削りや前面の凹凸の修正時に削り箇所を目立たせるために行うためなので厚く塗る必要はありません。サーフェサーは最初に紹介したタミヤのファインサーフェサーを使用しました。

The Repository of My Rail Hobbies

The Archives of My Rail Hobbies over 50 years

前回までで車体が箱状になりましたのでここからは屋根の削りと下地処理に進みます。まず側板から屋根にかけてサーフェサーをスプレーします。これは下地処理(屋根板の目止め)ではなくこの後の屋根Rの削りや前面の凹凸の修正時に削り箇所を目立たせるために行うためなので厚く塗る必要はありません。サーフェサーは最初に紹介したタミヤのファインサーフェサーを使用しました。

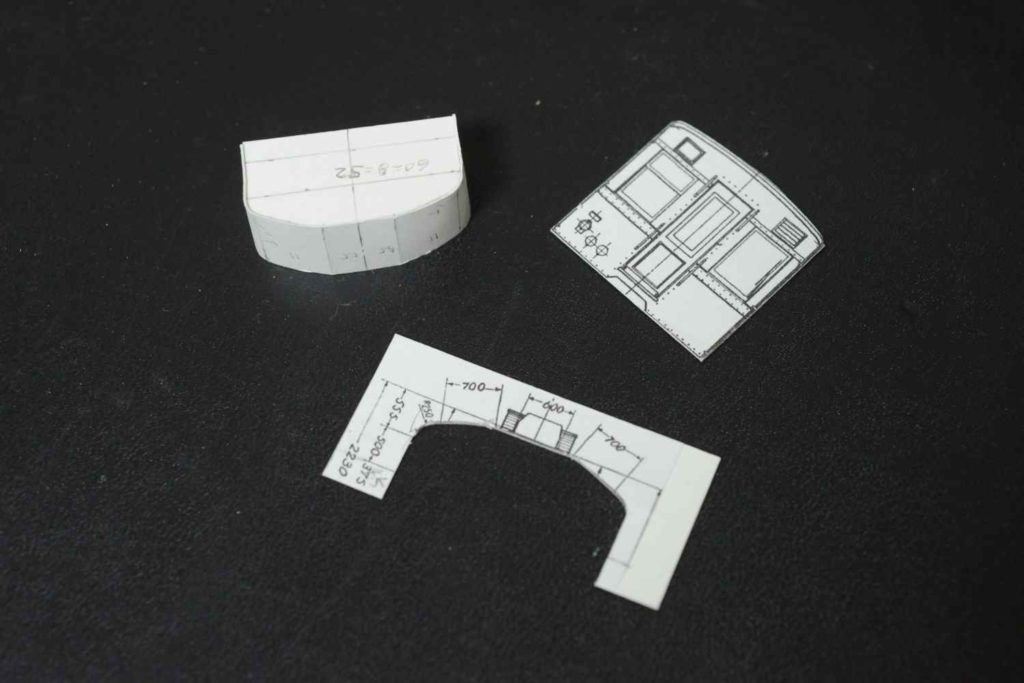

前回より大分間が空いてしまいましたが、今回はクハ76の組立てを前面部分を中心に説明させていただきたいと思います。クハ76の前面部分は言うまでもなく湘南型の2枚窓です。この一世を風靡したデザインは今でも一部の車両で見ることができますがその形状を実物の印象通りに製作するのは大変難しいものです。昔発売されていた小高模型のペーパーキットは前面部分は真鍮製のパーツが入っていました。このパーツは真鍮の薄板を絞り加工したパーツで、今でも手元にあるのですが、湘南型の前面は運転台の窓まで表現しているため他の前面に比べて奥行きがあり設計や製造が難しいためか全体的な印象が実物の印象とは異なっており、あまり満足のいくものではありません。とは言ってもペーパーで作るのも難しそうです。今回の製作にあたっても手持ちのパーツの使用も考えたのですが、今回思い切ってペーパーによる自作にチャレンジしてみました。うまくできる自信は全くなかったのですがパーツの印象もイマイチですので同じイマイチになるのならペーパーでの自作にチャレンジしてみようと思った次第です。

前回その3までで車体の部品が完成しました。今回はその組み立てを行ない本格的に下地処理を行なう前の車体を完成させます。

まずは前回までで完成した部品に簡単な下地処理を施します。以降、私の行った方法を記載させていただきますが、下地処理の方法はいろいろなやり方があります。あくまでも一例として説明したいと思いますので留意願います。

その2に続き、今回は前面と妻板の工作を説明します。

まず治具(型紙)と前面の展開寸法を決めるための試作品?を作ります。とは言っても下の写真の様な簡単のものです。一つは前面を上から見た形状の型紙、もう一つは前面を正面から見たときの車体の形状の型紙です。今回はいずれも原寸大の模型用図面をコピーしてそれを切り抜いて使用しています。とは言っても旧型国電の前面はR3000(半径3m)の曲面で側面とその曲面はR250で繋がっている単純な形状で、貫通扉部分の平面部は幌枠の部分を平面とすると幅11㎜(原寸図面の実測)ですのでこの寸法でコンパスと定規で方眼紙状にその形状を書いて作成することも可能です。型紙をなぞるよりその方が正確かもわかりません。

それでは前回に引き続き具体的な手順を説明いたします。まず側板からです。

<側板の製作>

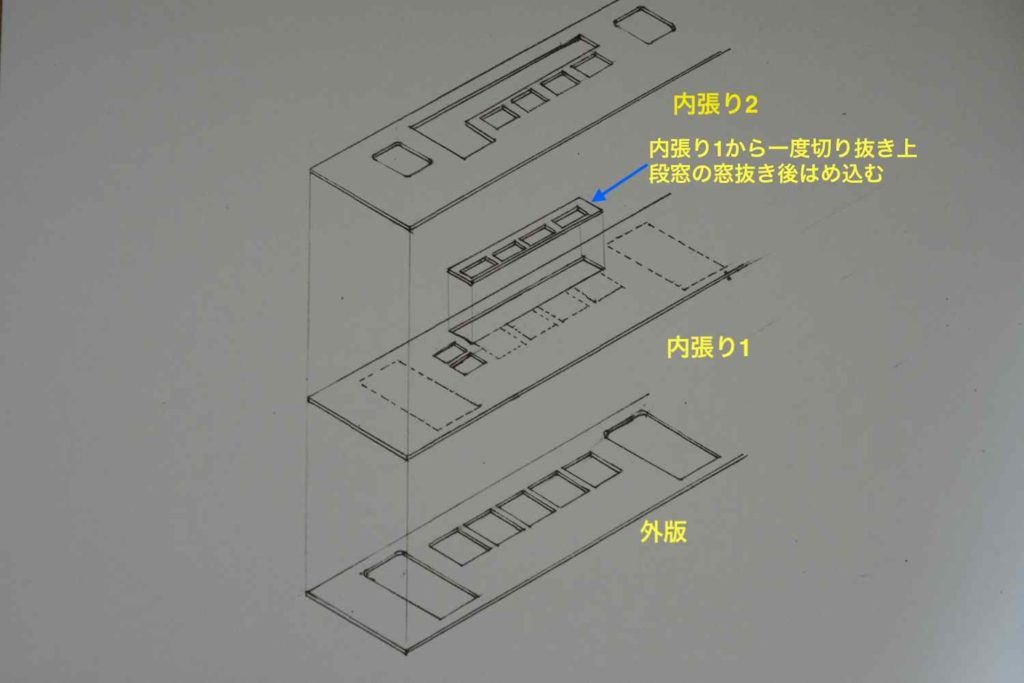

側板の大まかな構成を下図に記載します。まず図に示すように外板に対して内張り1で2段窓の上段と戸袋窓の窓枠を表現します。その手順は、まず内張り1の上段窓枠周りの部分を一度切り抜いてしまい、その後に外版と内張り1を貼り付け、外版の罫書き線に沿って窓を抜きます。これで内張り1で下段窓の部分の外板の厚さが表現できます。その後先ほど切り抜いた上段窓枠の部分を内張り1の切り抜いた部分にはめ込んで、外版の窓に対して上段窓枠の位置を現物あわせで罫書いた後、上段窓を抜きます。それを内張り1に嵌め込んで接着すると上段窓が完成します。内張り2では2段窓の下段とドアを表現します。

<はじめに>

近頃のHOゲージ鉄道模型完成品の価格の高さには眼を見張るものがあります。昔から鉄道模型は決して安いものではありませんでしたが、昔は今より車両を安く「自作」することにより鉄道模型の世界を楽しんでいたような気がします。今でも模型雑誌等には自作の素晴らしい車両が発表されておりますが、掲載される作品は普通の鉄道模型ファンには時間的にも費用的にも少しハードルが高いのではないかと感じております。私もそんな人間の一人です。最近青弓社という出版社から発行されている「趣味とジェンダー」という本を読んだのですが、戦前から戦後60年代半ばにかけて男性には模型を「自作」するという文化ががあったことが論じられておりました。(ちなみに女性は手芸などの「手作り」という文化だそうです)。私の世代はそこで論じられていた「子供の科学」をはじめ、「模型とラジオ」「模型と工作」等の雑誌に掲載されている鉄道模型の車両の作り方を小学製から中学生のころ熱心に読んでいた世代です。

そこで、その頃を思い出しペーパー製の車両の「自作」をしてみました。当時そのような雑誌に載っていた製作記事を思い出しながら以下にその製作過程をご紹介してみたいと思います。なお、下記に完成までををダイジェスト版の動画にまとめましたのでよろしければご覧ください。