前回紹介させていただいた真鍮板から自作したキハ25・キハ52は私にとっては久しぶりの真鍮板からのスクラッチビルドによる車両製作でした.真鍮板からの車体の製作は30年以上前に一時期行ったことがありますが,製作開始時に手元には当時製作した車両が数両あったものの具体的な製作過程の記憶は殆んどなく,そのためキハ25・キハ52の製作にあたっては過去にも参照した雑誌の真鍮製車体の製作法の記事を頼りに製作を始めました.しかしその製作を開始した時点では果たして自作でバラキットを組み立てたレベルの車両が真鍮板から製作できるかについては全く見通せず,早く完成させて結果が見たいということもあり記事の製作法の内容のままかなり急いで製作を進めてしまった感があります.結果,何とか鑑賞に耐えられるレベルの車両は製作することができましたが多少の課題も発生しましたのでその製作結果を踏まえてキハ25.キハ52と共通点も多いキハ55を代表形式とする準急(急行)用気動車3連を製作しました.そこで今回その車両と製作過程の変更点を紹介させていただきます.

<型式の選択>

キハ55をはじめとした準急用気動車は軽量化を目的としたキハ17等の小型車体から標準サイズの車体へ移行していく過渡期に製造されたため車体には色々な形態があります.具体的には1956年製の1-5は車体が大型化されたもののその他の部位はキハ17の面影を残し,妻板側稜線にもRがつけられた車体が登場当時の姿で.その後1957年にタイフォンの位置や前面窓サイズが同時期に製造が開始されたキハ20と同一となり,その際妻側のRも廃止されました.さらに1958年にはいわゆる”バス窓”が電車と同じ1段窓となった100番台を名のる車体となりました.このように準急用気動車はわずか3年の間に印象が大きく変化していきますが,最終的に機関をはじめとした下回りは改造により全て同一となり,そのため保守作業に大きな支障がなかったせいか後年になっても初期ロットの車両が廃止されることはなく,全てのタイプの車両を80年台まで各地で見ることができました.また元々の用途が準急・急行用のためキハの他に窓配置が異なるキロ,キロハが存在しており,これらの車両も普通車に格下げされて80年代始めまでその活躍する姿を見ることができました(キロハは1975年位まで).そのため私が今まで製作した車両等が活躍していた年代にはまだ殆んど全てのタイプの車両が存在していたためどの形式を選択しても手持ち車両との年代的な矛盾はありません.

前述のように準急用気動車の側窓の形態は”バス窓”と”1段窓”の2種類がありますが”バス窓”は上窓がHゴム支持となっていますので私のような工作初心者にとってはハードルが高いため,1段窓の車両を製作することとし,まず代表形式のキハ55の100番台を選択し,次ににキハ26の300番台(306〜)を選択しました.そして最後の1両は大出力機関を搭載した試作車キハ60としました.キハ60は1959年に大出力機関を搭載した試作車として登場しましたが試験終了後は機関を水平対向エンジン(横型エンジン)のDMH17Hに換装し,房総方面で活躍していました.車体は客用ドアが外吊りドアである以外キハ55とほぼ同じ形態(後に通常のドアに改造)ですが,車体裾の高さはキハ58やキハ35等横型エンジンを装架した車両と同一で,車体に対する窓位置(塗り分け線に対する窓位置)が他の車両とはやや異なり,よく見ると雰囲気が異なります.そしてこの車両も車体の形状は特殊なもののが下回りは他の横型エンジン装備車とほぼ同じで保守作業に大きな支障がなかったせいか早期に廃車となることはありませんでした.製作する型式を選択するにあたって3両の形式を全て異なるものとし,さらにそのうちの2両を数の少ない所謂”珍車”とすることには多少抵抗はあったのですが,キハ55とキハ60の車体は遠目にはほぼ同一形態でありながらよく見ると細部に差があるというのもまた面白いのではないかと思いこの3形式を選択しました.

<外観上の改善点>

前作からの改善点は以下の2点です.

① 客用ドア部

鋼製車体の窓周囲のテーパーの表現については前回製作した車体でも留意しましたがドア部分は断面形状に特に留意せずドアの外径を切り抜いた部分にただ裏からドアを貼り付けるだけでした.しかし今回完成した車体を見ると車体表面とドアの段差が少ない気がします.実車はドアの面は窓ガラスの面より奥にありますが,窓ガラスをはめ込み式としない自作車体ではペーパー車体でも真鍮製車体でも窓ガラス表面とドア表面は同一面となります.

バラキットでも自作車体でもガラス表面とドア表面は同一面なので,段差が少ないと感じる理由は今まで製作してきたバラキットの側板の板厚が殆んど0.4㎜であったのに対し,今回使用した真鍮板が0.3㎜厚であるためでこの差は側板お厚さの差ではないかと思われあると思われます.下の写真は私が以前0.4㎜の真鍮番を用いて製作したキハユニ25と今回製作したキハ25のドア部の写真ですが,わずか0.1㎜の差でありながら印象が結構異なることがわかります.この段差のスケール運方は不明ですが,違和感があるのは実物と異なるからではなく,今まで見慣れた車両と異なるということが理由であるようにも思えます.

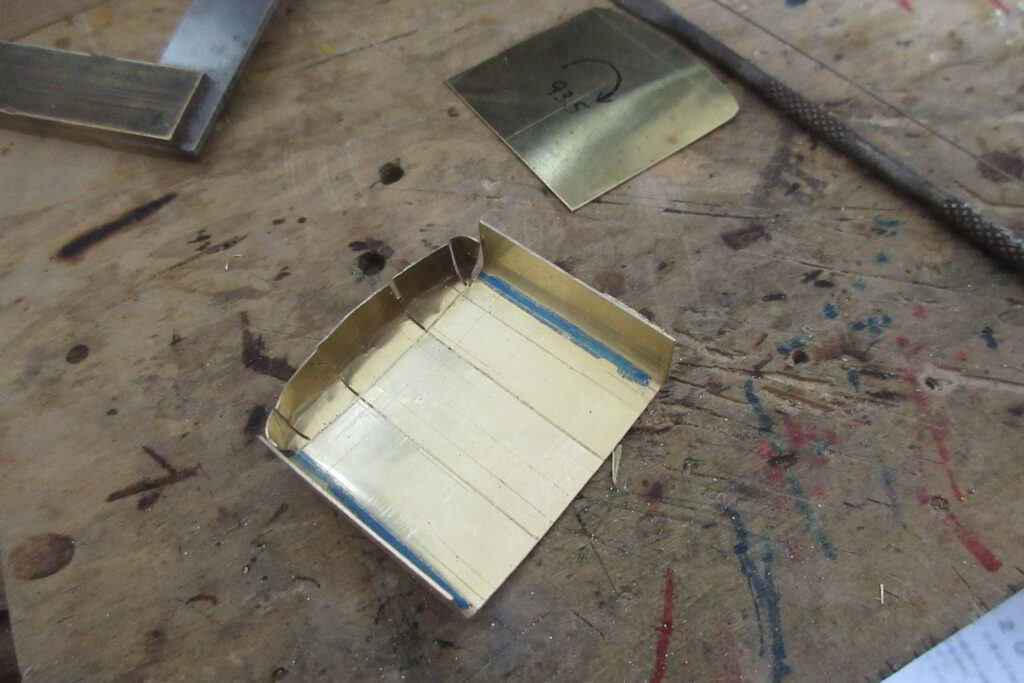

この”段差問題”は車体の板厚を0.4㎜に変更すれば解決なような気もしますが当然重量が増えて曲げ等の加工性も悪化します.また2段窓を今回キハ25で用いたような方法で表現しようとすると2枚重ねした部分の板厚が厚くなり金属車体のメリットが失われるような気もします.一方実物の窓の周囲は断面の引き戸側(内側)にもRがついており,ドア周囲の断面形状は円柱に近い形となっています.そこで今回は客用ドアを貼り付ける前の状態で側板の表面と裏面のドアの周囲にヤスリでテーパーをつけてからトアを貼り付けてみました.この結果が下の写真ですが,右側のキハ25と比較すると効果が認められます.なお,ドアを貼り付けると面取り部にハンダが流れてきますのでそのハンダを細いキサゲで確実に除去する必要があります.

② ”おでこ”の形状

下の写真は最初に製作したキハ25とキハ26の写真です.影の具合から側面から見た時の”おでこ”の形状がキハ25はキハ26に比較して”なで肩”になっているのがわかるかと思います.実車のこの部分のRは小さく,電車のようにRの後方が前面に向かって傾斜していませんので斜め上方から光が当たると影になる部分が比較的大きくなります.

下の写真はキハ52の前面を製作している途中の写真ですが,形状が実車と異なってしまった原因は”おでこ”の曲げを行う際,事前に前面の平面部と局面部の境界に筋彫りを行なったことが一因ではないかと思われます.この筋彫りは”おでこ”の部分を整形する際その影響が前面の平面部に及ばないように設けたものですが,整形時にどうしても筋彫り部に稜線ができてしまいます.そのため曲げが終わった”おでこ”部分のヤスリ仕上げを行う際,この稜線を消すためのやすりがけで稜線部分を削らざるを得ず,そのため結果的に平面部と局面部のRが実車より大きくなってしまったと考えられます.

この対応として今回は稜線の筋彫りをやめ,マーキングした車体断面を意識しながらその近傍でRが小さくなるように曲げを調整しながら形状を形作っていきました.その結果が上の写真ですが残念ながら綺麗に仕上がったとはいえません.このタイプの気動車の”おでこ”の形状は比較的単純ですが,このような比較的単純な形状でも安定して製作するには木型のようなジグが必要だということを今回思い知らされました.

この部分の形状は写真でチェックしながら行いますがキハ25やキハ55ではヘッドライト横のタイフォンにより形状が把握しづらいですので,タイフォンのないキハ22でチェックしました..

<製作工程での変更(留意)点>

車体の製作手順は変更していませんが,各工程の中で留意したのは以下の部分です.

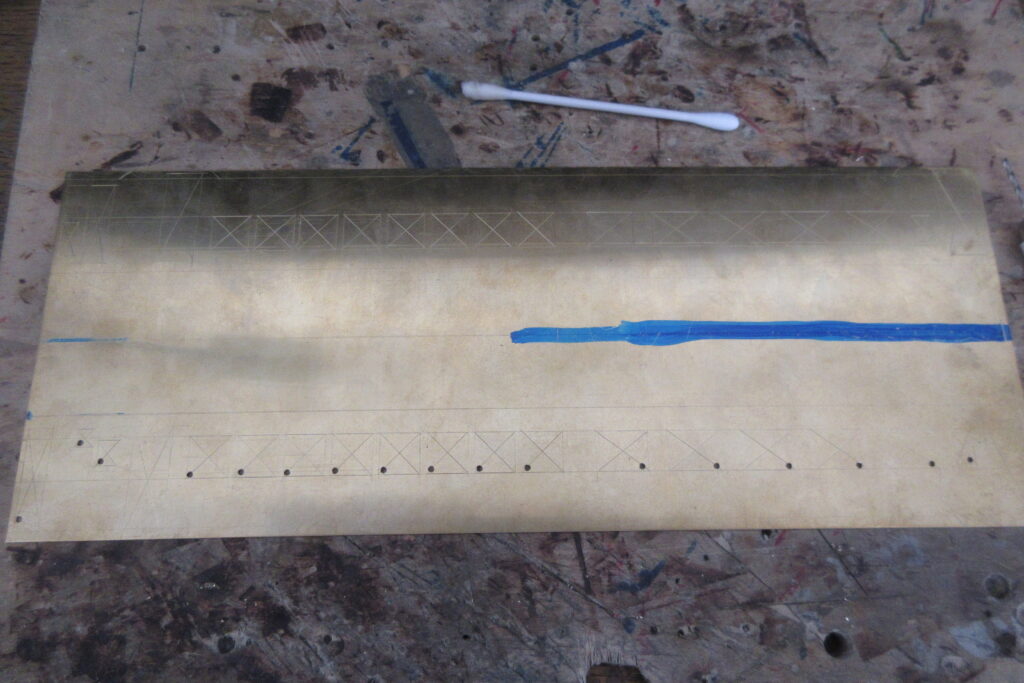

⚫︎窓抜き時ノコ刃通し穴の位置を統一する

窓抜きは罫書き線ギリギリを狙って糸鋸で切り進めることにより後のやすりがけ工程が大幅に短縮されます.この時安定して切り進めていくためにはノコ刃通し穴の位置が非常に重要です.前回ノコ刃通し穴の位置にはそれほど気を使っておらず,位置がばらついていたのですが,ノコ刃通し穴の位置を一定にすると窓抜き作業にリズム感が生まれ切断位置が安定し効率よく作業を進められます.そのため穴は目視ではなくきちんと罫書き,その位置に開けることにより効率的な作業が可能です.これは今回のように複数の車両を製作する場合はそれら全てで統一が必要です.これで窓抜き中に刃を罫書き線に沿わせるために方向修正を行うことが不要となりの窓抜きはは一定リズムで効率よく進めることができますが,調子に乗らないで落ち着いてゆっくり進めることが重要です.

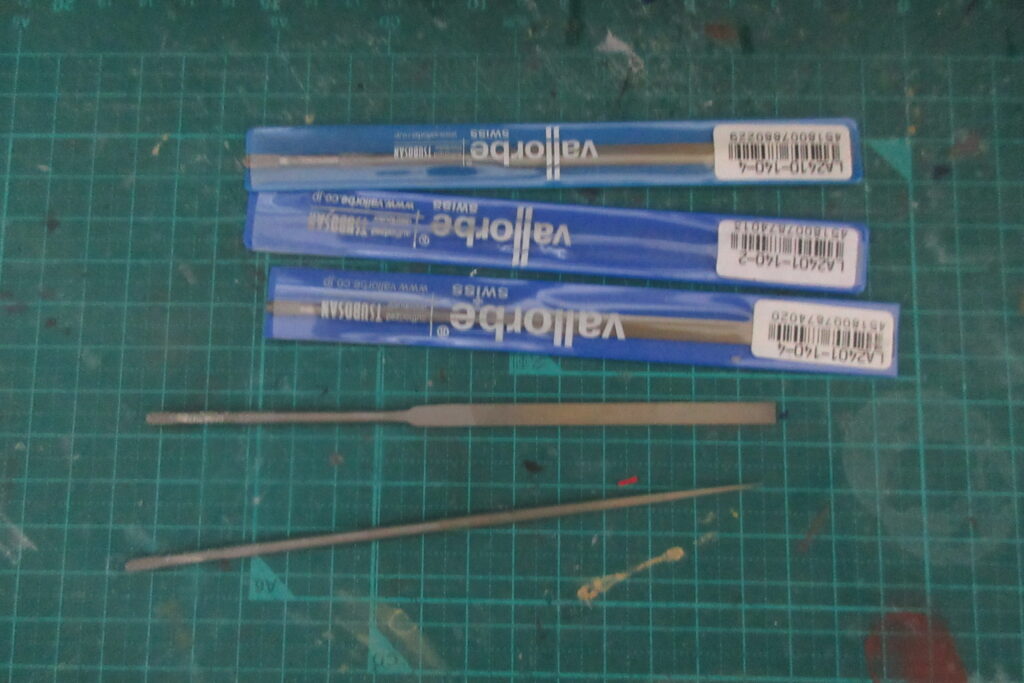

⚫︎ よく切れるヤスリを用意する

今回金属車体を製作し始めた当初は切断時に罫書き線からの逸脱を恐れ罫書き線のかなり内側を切断していました.その後慣れてくるにつれ次第に罫書き線ギリギリを切断できるようになりましたがそれでも作業工程の中で一番時間がかかるのはやすりがけ工程です.そのため今回,ヤスリを新調しました.今回購入したヤスリはスイスバローベ社製の長さ140㎜平ヤスリと丸ヤスリです.番手は平ヤスリが#2,#4,#6,丸ヤスリが#4です.一本¥1,500前後でホビー用のヤスリよりも高価ですがそれらに比較して切れ味は良好で快適に作業することができます.なお,バローベ社のヤスリの番手は他社(JIS?)とは異なるようですので注意が必要です.

・ 屋根の手間気は全て柔らかいゴム板の上で行なう

窓抜きが終了した車体はバイスを使用してコの字型に曲げたのち屋根のRをつけていきますが最後にはどうしても手間気による調整が必要となります.この手曲げの際,曲げを柔らかめのゴム板上で行なうと力が適当に分散されて適正なカーブをより簡単に作りやすくなるようです.私が使用しているのはレコードプレーヤーのターンテーブル敷いてあったゴム板です.

以上が今回の制作過程での変更点です.以下簡単に各車輌を紹介します.

キハ55は準急用気動車の代表形式で,製作した1段窓の車両は100番台です.この形式は時代により塗り分け線が異なりますが,1970年台後半のキハ58系と類似の塗り分けとしました.80年台になると地域によっては雨樋部分の赤塗装が廃止されまた表情が変わります.ヘッドライト横のタイフォンは真鍮丸棒の先端にホワイトメタル製のパーツを接着しています.

大出力機関を搭載して登場したキハ60の車体は一見するとキハ55と似ていますが客用ドアが外吊りドアであること,非公式側の乗務員扉位置,トイレ位置等細かく見ると結構差があります.外吊りドアはキハ35とは異なり閉じた状態では車体と同一面となりますのでその意味ではプラグドアとも言えるかもわかりません.ドア部分はPカッターによるスジ彫りで表現しました.塗装は手元にあった1当社を格下げしたキハ60 101の写真を参考に前面の赤帯の幅を広くしました.ただキハ60 101の帯の幅が短い写真もWEBサイトには掲載されているため,この塗り分けは一時的なものかもわかりません.

キロハ25を格下げしたキハ26は300番台の番号が付与されていますが車番はキロハ25の車番を継承していますので1段窓のキハ26は車番が306番以降となります.この車体の旧1等室の窓柱はスケール寸法で1.25㎜とかなり細く,屋根のカーブを手で整形する際曲がってしまわないかと心配しましたが意外と強度があり特に問題は発生しませんでした.なお,一等車を格下げしたキハ26(300番台・400番台)はなぜか正面の貫通扉上の通風口がありません.

キハ60に床面高さ(車体外板の裾の位置)はキハ58系統の横型エンジン(水平対向式エンジン)を備えた車両と同一です.そのため前面を見るとホロ枠から車体下端までの間隔が広く連結器上部に切り欠きがあるのは特徴です.

通常片運転台の気動車のエンジンは運転台側に装架されていますが一等室が運転台側にありますがキロハの格下げ車両は運転台側が1等室のためエンジンは後方にあります.当時は二等客の通り抜けを防ぐためか1等室は編成の端に設ける(連結)しており,キロハの1等室の位置もそれに倣っているようです.

キハ60のエンジンは横型(水平対向式)のDMH17Hです.床下機器は日光モデルのDMH17H単品を購入して取り付け,その他の機器は以前製作した気動車に使用した機器の余剰品とキットに同梱されていた機器の余剰品を使用しました.床下は各車ともエアータンク回りを中心に簡単にパイピングを施してあります.

キハ55とキハ60の車体の下端の高さは約1㎜異なり客用ドア部の車体形状も異なります.このためNゲージでよく行われている車体の切り継ぎでキハ55からキハ60を製作することは簡単にはできません.車体の下端から雨樋までの天地寸法も異なるためか,前面の朱色帯が広い塗り分けの車体では赤帯の側窓の下側からクリーム塗装までの幅がキハ55より広くなっています.台車は日光モデルのDT22,カプラーは天賞堂のKeedee #16の同等品です.天賞堂は過去Keedee社の輸入代理店であったせいかパッケージは天賞堂製ですがカプラーポケットには商標マーク(TMマーク)付きのKeedeeの刻印が施されています.単純な3rd party品とはいえないようです.

床下機器は日光モデル製のパーツを主体に取り付けてあります.日光モデル製の床下機器は最近再生産されて入手が可能になったため自作の気動車が製作し易くなりました.前作のキハ25・キハ52までは手持ちのパーツを使用していましたが,もしこの再生産がなく,このパーツが入手できなかったら今回の題材を気動車にしなかったような気がします.ただ再生産品はバリが少し多い気がします.

動力は天賞堂製のコアレスパワートラックをキハ60とキハ55に組み込んであります.

以上で今回製作した準急用気動車の紹介を終わります.最後までお読みいただきありがとうございました.