私が機関区のレイアウトを製作し製作しその中で機関車を運転して感じたことは実感を感ずるためにはある程度以上の細密度不要でより重要なのは全体のプロポーションであるということでした.一方最近の雑誌の車両工作関連の記事を見ていると自作(キット組み立て)車両の細密化には目を見張るものがあり,その細密化は運転のためのゲージと言われたNゲージにも及んでいます.当初私はレイアウトの完成後レイアウトをDCC化しようと考えており,その選択肢としては今のところ市販のDCCに対応した蒸機を購入するしかありません,私は今まで私は車両は自作を行ってきたためあまり市販品の状況には関心はなかったのですが,改めてレイアウトに使用する車両を購入するという目で市販品をみると,DCC対応製品もそれ以外の製品も常時市場に多種の機種が在庫しているとは言えず欧州のメーカーのように向こう1年間の新製品がまとめて発表されるわけでもありません.またてい新製品が発表されても発売日未定の製品が少なくありません.レイアウトに似合う好みの車両を新たに入手する目処は全く立てることができないと言うのが現状です.

それはさておき私は以前の記事でレイアウト上で実感を得るための蒸機の細密度は老舗メーカーのダイキャスト製品ではないかということを述べました.そこで今回は市販品(量産品)の蒸機はどのような方法でその質感と細密感を出しているかについて調べてみようと思いました.とは言っても手元には日本型の製品はありませんので今回は各年代の製品が揃っているMärklin社製の蒸機で外国型の機関区セクションを用いて比較してみたいと思います.日本型レイアウトの紹介記事でありながら外国型車両の話になってしまうこと,ご容赦ください.

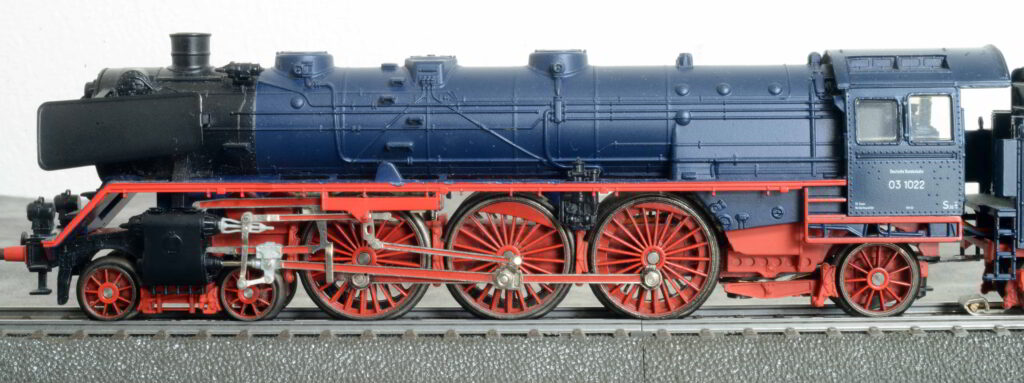

下の写真は1998年に発売されたDigital Starter Set (#29845)にアソートされていたBR03です.上の写真の手前側に停車している車両です.機番は1022号機で青色(Steel biue) 塗装の機体です.スターターセットの機関車ですのでディテールは最小限で,異なる機番の黒色塗装機は入門者向けの”HOBBY”シリーズで長年単体販売されていました.スターターセットにはこの機関車の他にディーゼル機(V160)1台,客車3両,貨車4両,レール,分岐器,トランス,デジタルコントローラー(#6021)が同梱されており,それらを別に購入するのに比較して非常に安価なセットです.この機関車の金型は1973年に発売していたBR003等と同じ金型ではないかと思われ方に彫刻されているロゴは旧ロゴで原産国はMade in West Germanyと彫刻されています.手すりや配管は全て型で表現されており別付けパーツは発電機,汽笛,ベル,コンプレッサ程度です.ただ,ダイキャストの肌面は塗装は現在の製品と比較しても遜色なくプロポーションも良好です.

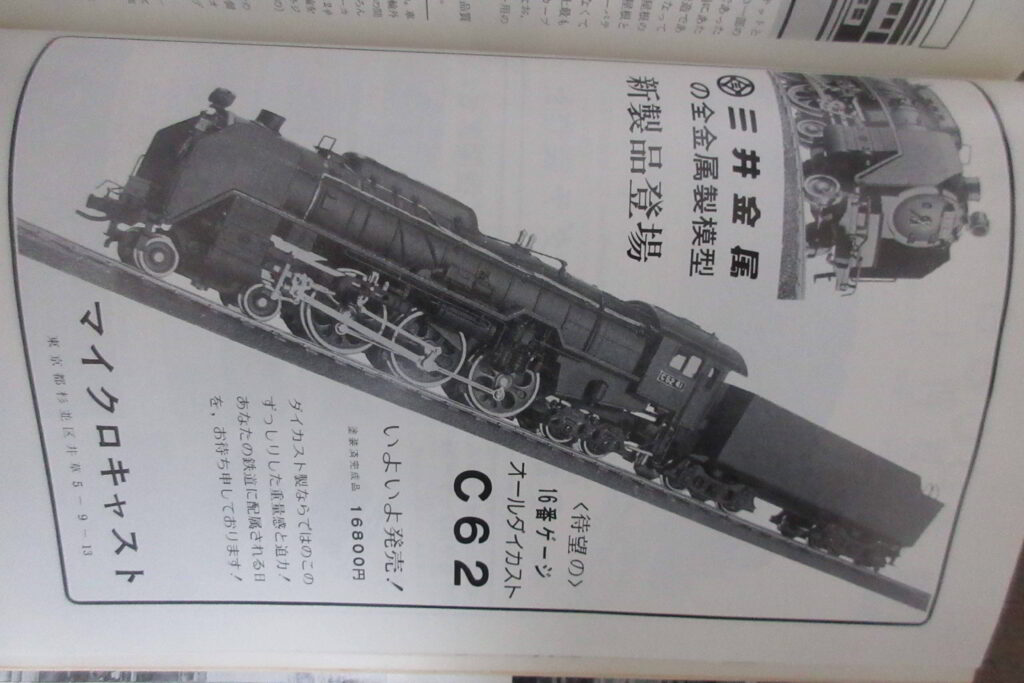

余談ですが1974年頃,日本でもダイキャスト製のC62がマイクロキャストから発売されました.TMS誌のマイクロキャストの広告には三井金属の名称があり三井金属ブランドの製品もあるようです.構造は上記のMärklin製の蒸機に似た構造ですが当時のTMS誌の製品の紹介によると空気作用管が別付けであったりロストパーツも取り付けられていると記載されており,単に初心者向けの安価なモデルを狙ったわけではなかったようです.写真を見る限りではキャブ周りの印象が実機と少し異なりますが真鍮製蒸機と並んでレイアウトにいてもそんなに違和感はなかったのではないかと思います.価格は当時の真鍮蒸機と同等で決して廉価版というわけではありませんでした.当時は真鍮製蒸機に一部に樹脂製品が取り付けられていてもそれだけで拒否反応をおこすマニアも多かったため販売数量が伸びなかったのか,当時のSLブームから想定した新規鉄道模型愛好者の増加の目論見が外れ新機種の型投資が回収できなかったのかは知る由もありませんがC62以外の機種が発売されることはありませんでした.かく言う私も当時真鍮製のC62とこのC62のどちらを買うかと聞かれたら真鍮製を選んだ気がします.

下の写真は上記のBR03のレイアウト上のクローズアップ写真です.全体的なプロポーションには問題はないので遠目に見てあまり違和感はありませんが流石にアップで見ると後付け部品の多いBR50に比較して平面的に見えます.欧州の機関区の建物は日本の建物に比較してバロック風の装飾の多い建物も多く,使用するプラキットの線も割と太いため建物に比較しても少し平面的な印象です.余談ですがMärklinの2025年新製品カタログにはこのBR03と同じ(同等?)の型を使用した新製品がビギナー向けモデルとして掲載されています.もちろんDCCデコーダー(サウンド付き)を搭載しており23個のファンクションが装備されています,ただ現在Märklinの標準製品はMärklin Digital(mfx)とDCCの両方に対応していますがこのビギナー向けモデルはDCCには未対応です.リストプライスはVAT込みで329€です.ちなみに同じカタログに掲載されている標準品?のBR01のリストプライスは549€です.

このBR03の各部の詳細を見ると,ボイラーの配管は全てボイラーとの一体成形です,ただ砂撒管元栓等一部ははかなり繊細な表現になっています.この頃の日本型真鍮製蒸機は砂撒管元栓を表現した製品はまだ少なかったと思いますので日本の真鍮製蒸機より細密です..

ボイラーの配管もかなり細く表現されていますが外側の配管はボイラーから庇状に張り出しています.当時の日本の蒸機マニアの間ではオール真鍮製の蒸機以外の蒸機は鉄道模型ではないという風潮も少なからずありました.上記のマイクロキャスト製品のこの辺りの表現がどうなっていたかはよくわかりませんが,蒸機の模型はオール真鍮製一択と言う風潮であった当時の日本では「これはおもちゃだ」と感じた方も少なくなかったと思われます.ただ蒸機ではありませんが最近でも欧米ではファインディテールの象徴?として「手すりが別付け(The Locomotive has separaely Grab Irons)」という説明文がよくカタログに記載されています..欧米ではほとんど車両を自分で製作する方は殆んどおらず車両はメーカー製品一択ですがこの辺りの形態には不満を持っている方が少なくないのかもわかりません.

Märklin製蒸機の配管が別パーツ化されるのは今から四半世紀前の2000年前後であった気がします.下の写真は2000年に発売されたBR50ですが,金型を全面的に改修し,バルブギアも改良したモデルで新製品の目玉商品としてカタログで大きく扱われている製品です.このモデルではボイラーケーシング上を這っている配管以外は配管をほぼ別パーツ化しています.そのパーツは場所に応じて金属と樹脂が使い分けられており,ボイラーの全長にわたって取り付けられている手すりや配管が並行しているところは金属線が使用され,プラ製部品ではある程度避けられない手すりの波打ちを避けており,この辺りは遠目から見た時に実感を損ねる部分をよく心得て設計しているという感があります,

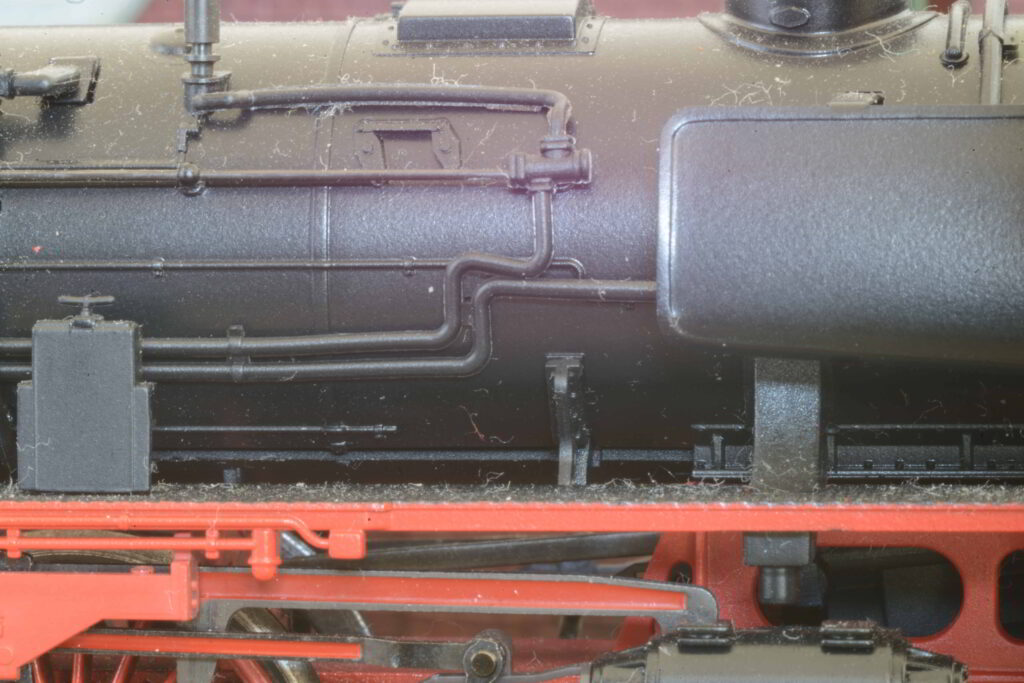

また下の写真のBR03.10(2010年製)の別付け配管では樹脂製のクランク状になっている2本の配管は互いに独立させず間に間隔出しの部材を設ける等,実機の細部の厳密な再現には拘わらない工夫も見られます.

一方機種によってはボイラーに沿う配管がボイラーの上部にありますが,比較的新製品でも型抜き方向の関係上,そのような部分はパイプの上面が平らになっています.ただこちらも至近距離で観察しないと殆んど気づきません.

火室からキャブ下に至る配管と運転室から各部への配管はバラキットを使用して細密化加工する際の「見せ場」の一つはですが,下の写真はその部分のBR03.10(2010年製Insider Model)の写真です.細密度としては自作で細密機を作る場合でもこの程度のディテールがあれば細密感は十分出せるような気がしますが,このモデルではそれらの配管は全て樹脂製です.この部分を詳細に見ると見るとエアータンク周りの赤色の配管はエアータンク前方の2本の配管の後ろの運転台側に伸びる細い配管を除いて一体で成形されています.キャブから出る配管も運転台側に伸びる4本の配管を除いて一体成形の部品です.つまりこの部分の配管群は2個の樹脂製パーツで構成されていることになります.樹脂製パーツですのでさすがに線は太いですがレイアウト上ではあまり気になりません.一方それに比較すると全体的に配管が平面的なのが気になりますがレイアウト上で実感を損ねるレベルではありません.最近読んだMärklin MagazinによるとMärklinでは設計時に別付けパーツの取り付けに要する時間(工数)を決めてそれに適合するように別付けパーツを設計しているようです.このようなモデルを見るとメーカーは設計者とレビュアーが模型に要求される細密感と部品の製造における制約事項と許容できる組み立て工数のバランスをとってコストを意識しながら設計していることが感じられます.以前の記事でレイアウト上で実感を得るための細密度は内外の老舗メーカーのダイキャスト製品ではないかと述べましたが「内外の老舗メーカー」と記したのは長年鉄道模型を設計製造販売している老舗メーカーはレイアウト上で実感を得るための細密度とコスト等生産上の制約のバランスをうまく取るノウハウがあるように感じたためです.

最後はテンダーの写真です.BR50のテンダーはプラ製ですが引けは殆んど見られず塗装の艶の調子も揃っていますので違和感を全く感じません.側板の平面製はダイキャストや真鍮製のテンダーに引けをとりません.またこのテンダーのアンダーフレーム(赤色の部分)と台車は未塗装です.また上の写真のエアータンク周りの部品は全て未塗装である一方,ランボードの赤は塗装となっていますがその差はほとんどわかりません.また台車等の未塗装部品には樹脂の質感を感じさせず樹脂の質感を目立たなくする(樹脂の引けを目立たなくする?)何やら微妙な梨地となっています.この辺りもメーカーのノウハウなのでしょうか.

上の細部写真の製品はBR50は2000年に型を改修した製品(完全に新規型ではない),BR03.10は2010年のMärklin Insider Modelで完全な新規型,BR39は2014年に新規型を起こしたM¨arklin Insider Modelの流れを汲む2018年の製品です.これらを見ると多少の差はあるものの2000年に発売されたBR50のレベルでレイアウト上の機関車の細密度は十分ではないかと考えます.Märklinも最近の製品ではさらに細密度を追求するのではなくドラフトと同期する発煙装置や集電不良に伴うサウンドの停止を防ぐためのキャパシタの追加等,細密化ではなく走行時の機能や走行性のアップに注力しているようにも感じます.日本でもこの程度の細密度を持ちサウンドデコーダーを装備したDCC対応の蒸機が各種発売されるようになれば私の製作したレイアウトもDCC制御で大いに楽しめる日が来るのですがそれはいつの日になるのでしょうか.

日本型レイアウトの記事が外国型の車両の紹介記事になってしまったこと,ご容赦ください.次回,全体的なまとめを記してこのレイアウトの紹介記事は最終回としたいと思います.最後までお読みいただきありがとうございました.