前回はレイアウト上の機関車の細密度がレイアウトを見た時の「実感」にどの程度影響を与えるかについての見解を記載させていただきましたが今回は私がこのレイアウト上での車両の運転した際に感じたことを記載してみようと思います.

私が以前このブログで紹介したMärklin Digitalを使用した機関区のレイアウトセクションの製作を開始したのは2010年頃でしたがこの時点で今回製作した日本型のレイアウト上で走らせようと思った蒸機は一部を除いて殆んど存在していました.それでも当時私が今回製作したような日本型のレイアウトを製作せず外国型のレイアウトを製作した理由は車両の ”走り” でした.当時手元にあった日本型の蒸機は全て1960年代から使用されている駆動機構でモーターも解放式の横型モーターと言われるモーターで走行性能や走行音は満足とはいえない状況でした.それに対し当時手元にあった外国型のデジタル制御の蒸機はコントローラーのノブ位置に応じて車両速度が変化しスロー運転も問題なく行なえます.また2線式のような車両留置用のギャップの設置と切り替えも不要で機関車の駐機も場所を問いません.当時私はそのような点に大きなメリット感じ,”運転を楽しむならこれしかない”と考えて製作したのが最初に製作したレイアウトセクションである”ALTENHOF機関区”でした.その後のMärklin Digitalを含むDCC制御の発展は凄まじく,製作当初は予想していなかった多彩なサウンドやライトの制御が可能となり,その後導入した自動運転機能と相まって狭いレイアウトセクションでも充実した運転が可能になりました.

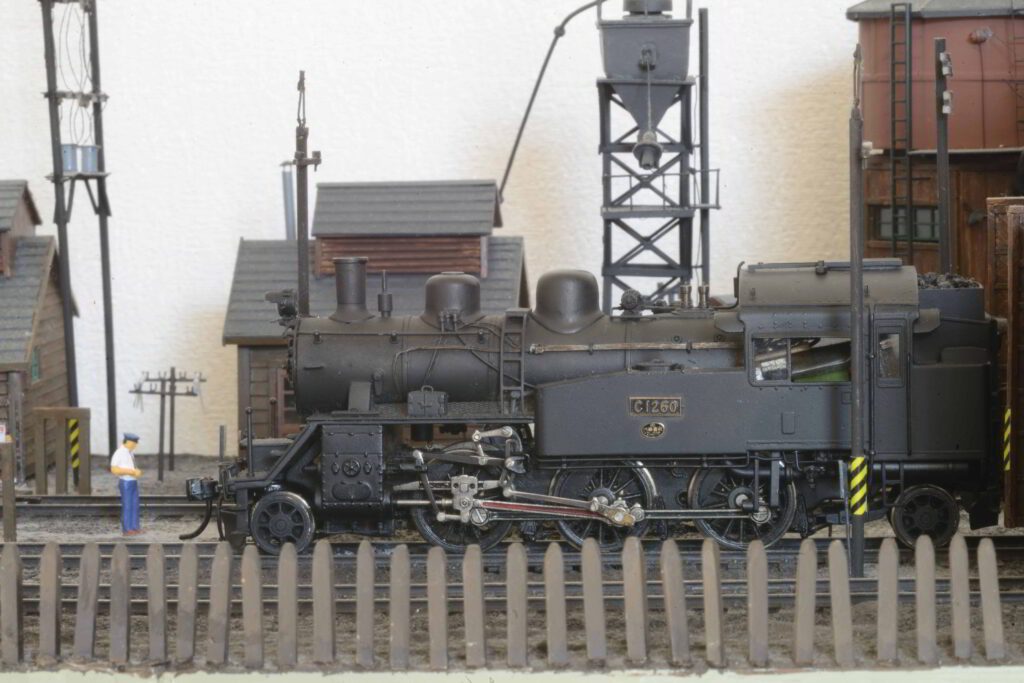

今回日本型レイアウトの製作に当たっては手持ちの車両で果たして低速でのスムーズな走行が要求される機関区をテーマとしたレイアウトセクション上での運転が楽しめるのかは製作当初から懸念点として把握しており,このレイアウトの一連の紹介記事の冒頭にもその旨は記載させていただきました.そして実際にレイアウト上で手持ちの車両を走らせてみると想像どおり機関車の走る周囲の情景は機関車の走行性能の悪さをカバーするものではなく,このレイアウト上での運転はサウンド付き車両のDCC運転に比較すると残念な結果でした.改めて調整を行っても私の技術力不足もあってかなかなかデジタル制御のような”全速度域での”Silkyな走り”には近づけられません.これは結果的にレイアウト製作前に想定したとおりの結果でしたが,そうは言っても自分が苦労して製作した機関車がレイアウト上で動くのは見ていて楽しく,それはそれで充分楽しめます.ただこれはあくまでも私の私の感覚ですが,機関区のレイアウトセクションでの運転という観点ではレイアウトという舞台を用意して昔苦労して製作した思い入れのある機関車が動くのをレイアウト上で眺めてもそれはデジタル制御での運転の楽しみを凌駕するものではないと感じました.

私が現在使用しているパワーパックはMärklin社のZゲージ用のパワーパックで1995年に購入したもの(ロゴ以外の形状は1972年に初めてZゲージ用として発売されたものと同一)ですので出力が小さくどこまで平滑な直流が出力されているかは不明です.このパワーパックを使用しているのはい今まで使用していたパワーパックが故障したためで,最新のパワーパックやPWM制御のパワーパックを導入すれば少しは現状が改善されるのかもわかりませんが.アナログ運転機器にこれ以上投資する気にもなりません.現在所有している蒸機をDCC化することは駆動系全体の大改造が必要と思われ,私には資金的にも知識的にも技術的にも不可能で,残された方法は既成の日本型DCC車両を導入するしかなさそうです.私の外国型レイアウトを走る車両は全て既製品で自作の細密機ではありませんがそれでも運転は充分楽しめることは経験済みですし前回の記事のようにレイアウト上の運転で実感を得るのに細密機は不要ということは確認できましたので,市販品を購入して運転を楽しむことも考えました.手元にあるMärklin Central Station3はDCCにも対応していますので制御システムのインフラは整っています.しかし一般の(資金力の乏しい?)鉄道模型愛好者が購入できる価格でDCC対応を謳う製品を発売しているメーカーはごく一部(1社?)で常時多くの機種が市場に在庫してはおらず,これから日本でメーカーや雑誌の発行元がが主導してDCCを推進していこうという意欲も全く感じられません.機関車から音を出すだけであればPFMサウンドやカンタムサウンドもありますが,どちらもパワーパックが機関車1台に1基必要でこの世王なレイアウトでは現実的ではありません.このレイアウトの製作を開始した時にはレイアウト完成後,このレイアウトを何らかの形でDCC化しようと考えていたのですが,レイアウトが完成してあらためてDCC導入に向けて検討を開始てもこのような状況は以前と全く変わっておらず,仕事をリタイアし鉄道模型に投資できる金額も限られる中,正直日本型のDCC対応車両を購入する気が起きません.残り少ない人生で今後も鉄道模型を運転という面から楽しもうと考えた時,日本型HOスケールの鉄道模型をDCC制御でPlug & Play的に気軽に楽しむことは少なくとも現時点ではもう諦めた方が良いのではないかとさえ感じている今日この頃です.かつて鉄道模型趣味誌の主筆であった山﨑喜陽氏がご存命であったら今の状況をどのように思われるのでしょうか.

苦労して製作したレイアウトセクションのまとめとしてこのようなネガティブなことを書くのは正直気が引けたのですが少なくてもこれが現時点における私の率直な思いです.どこかのメーカーからサプライズ発表でもあればまた気が変わるかもしれませんが・・・.もちろん鉄道模型の楽しみ方は人それぞれですので私とは異なった感覚を持つ方も多いと思います.あくまでも私の感じたこととしてお読みいただければ幸いです.

最後までお読みいただきありがとうございました.