蒸気機関車が活躍していた時代の機関区(15)でアクセサリの一部を紹介した後,諸般の事情でこのレイアウトに関する紹介を長らく中断してしまいましたが,引き続き(16)としてレイアウト上のアクセサリの紹介を続けさせていただきます.今回は下の表に示す機関区設備のアクセサリを紹介したいと思います.

⚫︎ 構内踏切

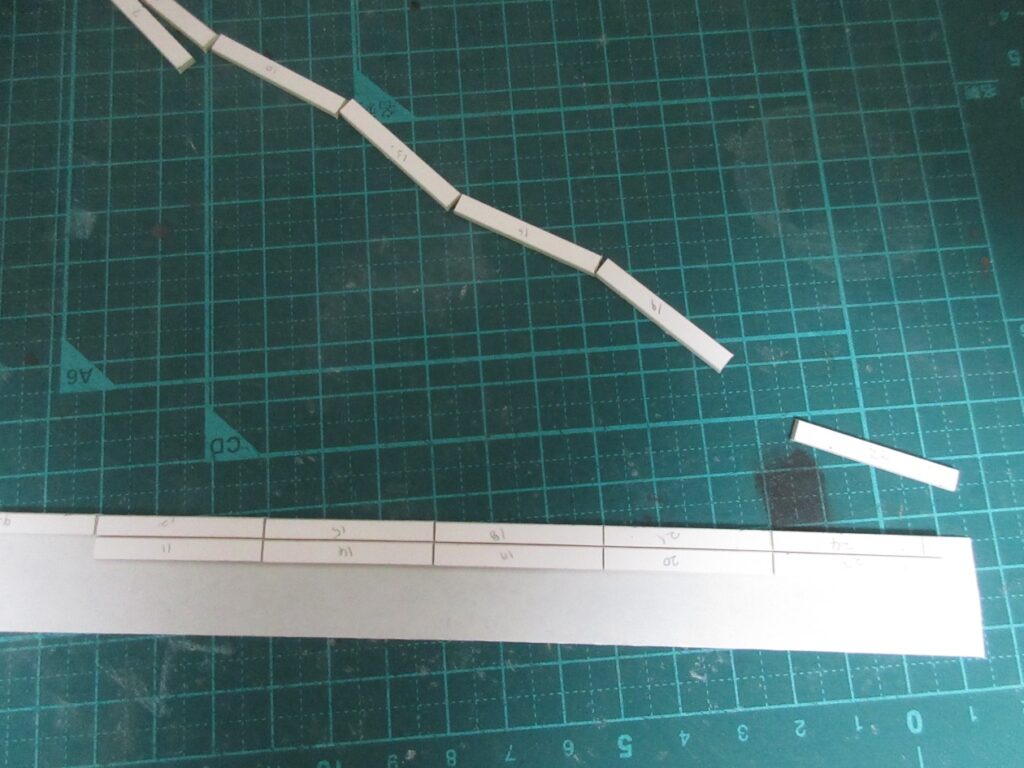

踏切板は檜角棒です.幅は両側にレールを取り付けた時の幅がNMRAの規格(最小値)である14.4㎜より小さくなるように決定します.私は余裕を見てレール取り付け後の幅が12-12.5㎜になるように踏切板の幅を決めました.檜角棒は所定のサイズに仕上げた後ラッカー塗装し,Humbrol製のエナメルで塗装したCode70レール(IMON \Shinohara製)を取り付け全体をIndian Inkでウエザリングした後,ゴム系接着剤で所定位置に固定しました.接着は全てゴム系接着剤で行っています.

取り付け後,踏切板が走行用レール高さより高くなっていないことを十分に確認します.問題なければ念のため踏切を通過する車両のKadee Couplerの解放ピンが踏切板と干渉しないことを確認して完成としました.

⚫︎ 転轍器付近の目隠し

実際の分岐器は転轍機とポイントレールの間に切替用の動作機構が存在します.しかし模型の場合はその機構はダミーとなりますので省略し,網目板で製作した蓋を取り付けてあります.このような実例があるかどうかは不明ですが積雪地にはありそうではないかと考えてこの形としました..転轍機の反対側もポイントレールの可動部がレールの外側に突出しておりバラスト散布ができないのでその部分にはSTウッドで作成した蓋状のものを取り付けました.

⚫︎ 防護柵

防護柵は2㎜x2㎜の檜角棒を用いて製作しました.踏切部の防護柵とそれ以外の場所の防護柵の違いは長さのみで,それ以外の構造は両者同一です.組立は木工用ボンドを使用しましたがはみ出すと塗装後に見苦しくなるので組立時にはみ出さないよう注意が必要です.取り付けは最も外側の角材の底面に真鍮線を埋め込んで地面に開けた穴に差し込んで固定しました.

⚫︎ 古レール・古枕木

蒸気機関車が活躍していた頃の機関区では補修用でしょうか,線路際によく古レールや古枕木が置かれていました.古レールは檜角棒で台座を製作しその上に切断したCode83レールを並べてあります.枕木は2㎜x2㎜の檜角棒を使用しましたが少し細い印象です.レールはHumrol製のエナメル塗料,枕木はラッカーで塗装しIndian inkでウエザリングしました.

⚫︎ 運搬用トロッコ

物資運搬用のトロッコは2台製作し短く切断したレールの上に配置してあります.車輪はNゲージ用の車輪を用いて両端の軸を切断した後車軸を中央で切断しパイプを嵌め込んで期間を広げました.本体は1台を台枠のみとし,もう1台は台枠状に木製の床があるタイプとしました.台枠はEvergreen社製のプラ素材,床はSTウッドを用いて製作しています.台枠が露出しているトロッコの台枠上には古枕木を載せてあります.

⚫︎ 車両洗浄台

機関区にはディーゼル燃料補給小屋を製作したのでそれに合わせて車両洗浄台も製作しました。イメージは子供の頃から見慣れていた三鷹電車区の人道こ線橋から見える洗浄線の風景です.

洗浄台の構造は鉄製の脚部にコンクリートパネルを渡した構造としました. 脚部はEvergreen社製にのIビームとアングル材を使用してコの字型に組み立てました.

通路となる部分は1㎜厚のイラストボードで作成し,1㎜厚のイラストボードを所定寸法(長手方向は脚部の間隔)に切断後、切断前と同じ配列でラベル氏の上に並べ, あらかじめレイアウトに取り付けた脚部に接着しました. 組み立て前に脚部はダークグレー、通路はライトグレーに塗装してあります.

1960年台にはまだ三鷹電車区のような”都会の電車区”にも車両の自動洗浄設備はなく,洗浄台の上では多くの人々が手作業で車両の洗浄を行なっており,人道こ線橋上からはその作業を間近に見ることができました.この時のイメージを元に洗浄台上に各種のアクセサリを配しています.

製作したアクセサリは左よりホース掛け,水道蛇口と流し,モップとモップ置き.雑巾干しです.一部のホース掛けにはエコーモデル製のバケツをぶら下げてあります.水道蛇口はエコーモデル製ーのパーツ,ホースはAWG#30ケーブル,その他はEvergreen社製のプラ素材やケント紙で製作しました.また洗浄台の下側には真鍮線で製作した水道管を取り付けてあります.ハシゴはEvergreen社製のIビームとプラバンで作成しました.

この洗浄台は地方の機関区の片隅にある設備でありそれほど使用頻度は多くありませんので台上にフィギュアは配置しませんでした.

⚫︎ 車両への給水設備

洗浄台の反対側には気動車に給水する給水栓を設けてあります.駅にある給水設備は給水コックが地上付近にありますがこの機関区ではもう少し目立つものにしようと考えPreiser社製の消防士のフィギュアの中にあった消火栓を使用して作成しました.ホースは洗浄台と同じAWG #30のケーブルをHambrolのエナメル塗料で塗装したものを取り付けました.

以上で機関区の設備の紹介を終わります.最近はレイアウトに設置するアクセサリパーツの各社から発売されており今回作成したものの中にもパーツが発売されているものもあります.当然自作したものよりも形が整っていますがパーツを利用するとレイアウトが何か没個性になるような気がしており,使用する気にはなりませんでした.

次回はその他のアクセサリを紹介したいと思います.

最後までお読みいただきありがとうございました.