今まで20回にわたり私の製作したレイアウトセクションを紹介してきましたが,今回はその最終回としてとして私がレイアウトを製作しながら感じてきたことを記してみたいと思います.

⚫︎ レイアウトの細密度

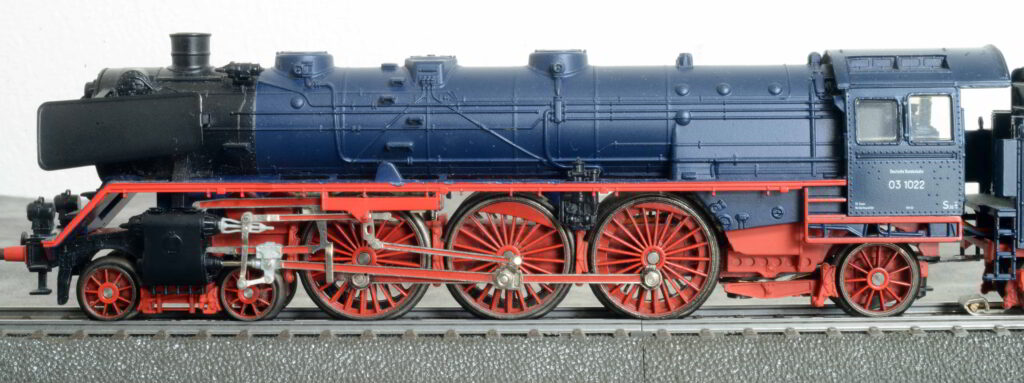

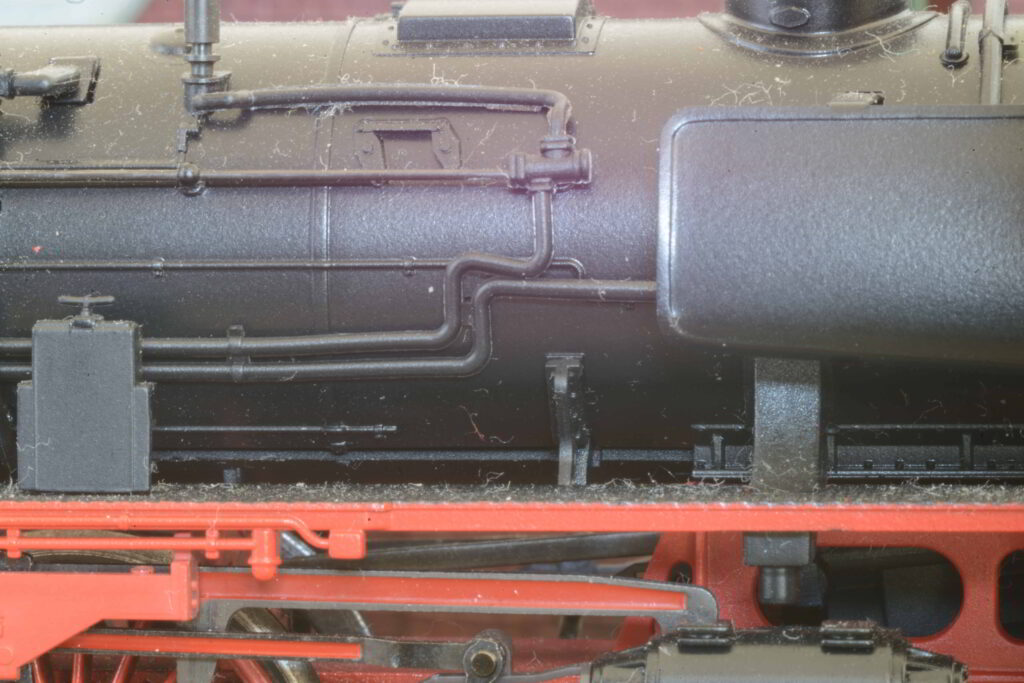

最近の雑誌の自作車両の紹介記事ではキットを加工して細密化した車両の紹介記事が数多く見られます.その記事を見ると外観部分の加工のパターンの多くはキット部品の追加工による細密感の向上と部品の追加(細密感のある部品への交換)です.私もかつてキットの細密化を目指して加工を行なってきましたが加工箇所や交換・追加部品として何を購入するかは事前に計画を立てておく必要がありました(目論見が外れて余ったパーツも多数ありますが).「細密」の語釈は広辞苑によると ”細かいところまで行き届いていること.緻密,細密,綿密” と記載されています.ちなみにMuarklin社のカタログを見るとハイディテールのモデルには”Intricaate Model “や”fine detailed construction”という表記が見られます.

今回の私のレイアウトの製作過程を振り返ってみると最初にテーマ(北海道の機関区)を決めて建物等の構想を始めましたが車両を製作する時のように構想段階で細密度のレベルを考えるということはほとんどありませんでした.極力市販のストラクチャーやパーツは使わないという方針は立てましたがそれは類型化を避けるためであり市販品より「細密」にすることを目指したわけではありません.

一方,欧米では車両製作よりもレイアウト製作が主流ですが,私が毎月購読している米国の”Model Railroader”誌を読んでいると”realism”という単語が目立つような気がします.”realism”の和訳を「現実感」とすると,ここではrealismとは「レイアウト(+車両)を見て実感的に感じる」ということではないかと思います.一方車両の「細密化」は「車両を見て実物のように感じる」ようにするための手段で実現にはEngneering的な要素が多くそこに感情の入る余地はあまりありません.細密化は手段でrealismは細密化の結果です.それに対してレイアウトを実感的に仕上げるためのアプローチは多種多様であり,Engneering的要素の他に感性が必要で,造作の細かさはレイアウトを実感的と感ずる要素の一部でしかありません.そのために細密レイアウト(fine detailedなレイアウト)という概念は存在しない気がします.

⚫︎ レイアウトの「実感」とその限界?

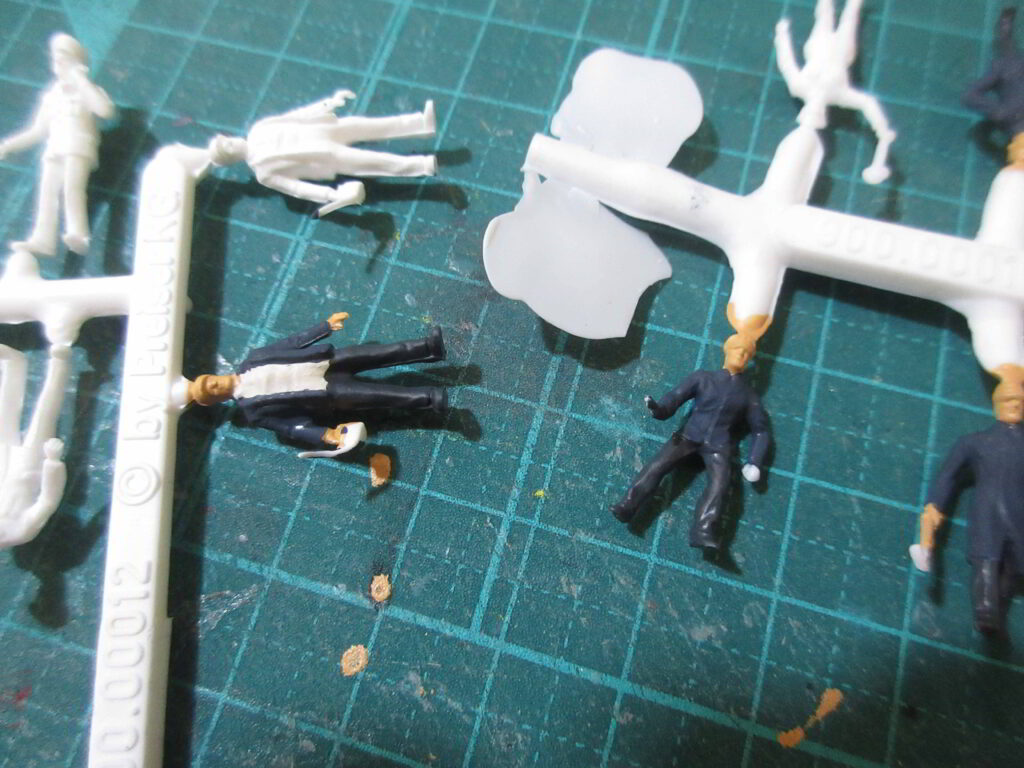

レイアウトの設計にあたり特に気をつけたのは建物の大きさです.幸い日本家屋は”1間”という建物の統一基準がありますので横方向の寸法どりは比較的容易です.問題は高さ方向で基準はあまり明確ではありません.こちらはかつてTMS誌に掲載された荒崎良良徳氏執筆の”日本の木造家屋”という記事を参考に写真も参考にしながら寸法を決めました.ところが建物が出来上がって配置してみると何となく建物が小さく感じます.国鉄の蒸機の全高は4m弱ですので土台の低い機関区の建物は結構小さく見えるのですが,それでも想定より少し小さく,少し大きめに作った方が良かったのかと思いました.ただよく見るとどうも建物が小さく見える原因は線路の軌間の広さのような気がします.特に車両がいない詰所前でフィギュアが配置されているところを見るとその感が大きいように感じます.

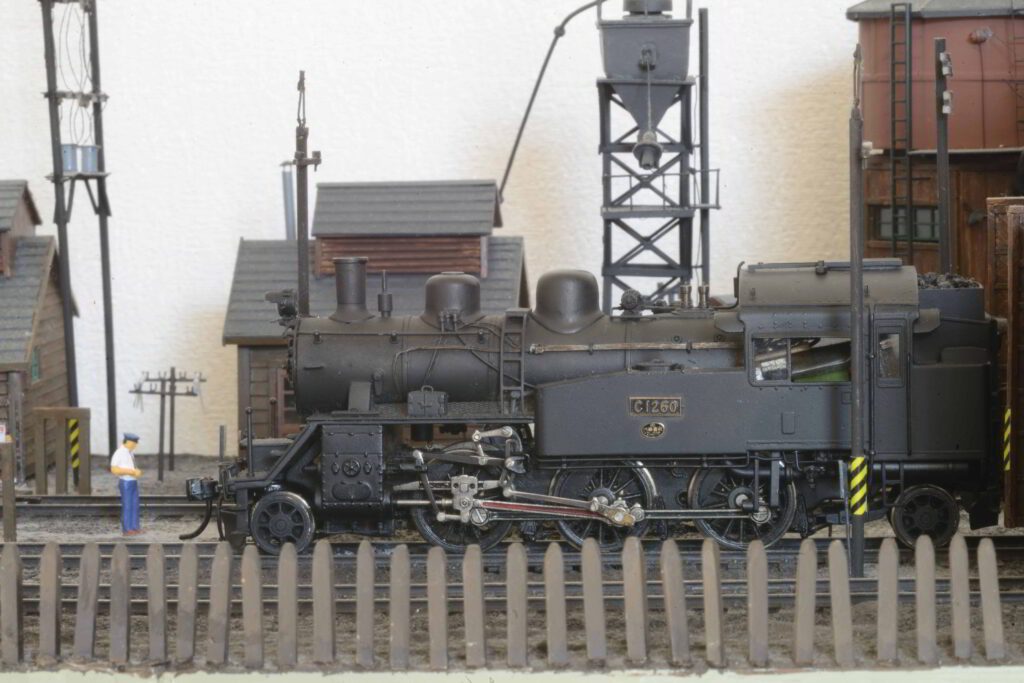

また蒸機が出区していくシーンを望遠マクロで前がちに撮影すると車両単体で見た時よりも「ガニ股」が気になります.私は今まで外国型のレイアウトを製作していたので当然のことながらこの辺りには全く問題を感じていなかったため余計気になったのかもわかりません.もしレイアウト上で細密機と調和する実感的なレイアウトをを製作したいと思ったらまず行なうことは13㎜ゲージの採用なのかもわかりません.

⚫︎ レイアウトの作成にあたって留意したこと

このブログでたびたび触れてきた鉄道模型隅に掲載された記事に1951年のTMS誌に掲載され1971年に再掲された故中尾豊氏の”鉄道模型における造形的考察の一断面”という記事があります.この記事はTMS1000号に添付されたDVDの中の1951年1月号に収録されていますので読まれた方も多いと思います.その中で中尾氏は(以下引用)「我々が一般に「実感」と呼ぶものは,単に実物らしく見えるとか実物を彷彿せしむるのに充分であるとか言ったものとは多層趣きを異にしている.それはすなわち”我々があらかじめ実物に対して抱いている美的感動やそれに関する記憶や連想の基礎の上にモデルの鑑賞者としてモデルに接した時に感ずる思考の作用が一つの昇華作用を起こしてそれに一致する”ことである.」と述べておられます.私はこの言葉自体に全く異論はなく,モデルにおける実感はただ実物を正確に縮小して製作しても得られないということは忘れてはならないことだと思います.ただ,この記事を読み進めていくと中尾氏は「車両の模型」を念頭に述べているように感じます.実際に風景を1/80に縮小したレイアウトを製作することは不可能ですし前述のDVDの中に収められている創刊間もない頃のTMS誌を見るとレイアウトの紹介記事はほとんどなかったことからもそのように推察されます.一方これも過去に触れましたがModel Railroader誌の2024年10月号にTony Koester氏がTrain of Thought というコラムで“The look and feel of the place” と題した記事を執筆されています.この中で氏はPrototype Modeling(実物を「縮小して再現」するレイアウト?)についての留意点述べておられます.それを要約(意訳)すると① Prototpe Modelingは実物を厳密に縮小しなくても良い.どのように再現するかについて熟考し,無謀な朝鮮はすべきではないがすぐには諦めないことが必要である.② Prototpe Modelingの目的は特定の場所,特定の時代の雰囲気を再現することである ③最終的にレイアウトにするためにその「特定の場所」を繋ぎ合わせてリアルな鉄道として完成させる ④ レイアウトの製作にあたっては再現する場所の縮尺図を入手し、選択した縮尺に合わせて正確な位置にレールを固定する必要はない.それよりシーンの本質を捉え、その場所と時代を鑑賞者に伝えるための重要な特徴がそこに存在するように製作する.という内容です.これを読んだ時この内容は上記の”鉄道模型における造形的考察の一断面”のレイアウト版のように感じ私は常にこの言葉を意識しながら製作していました.

⚫︎ 「それらしく作る」ということの楽しみ

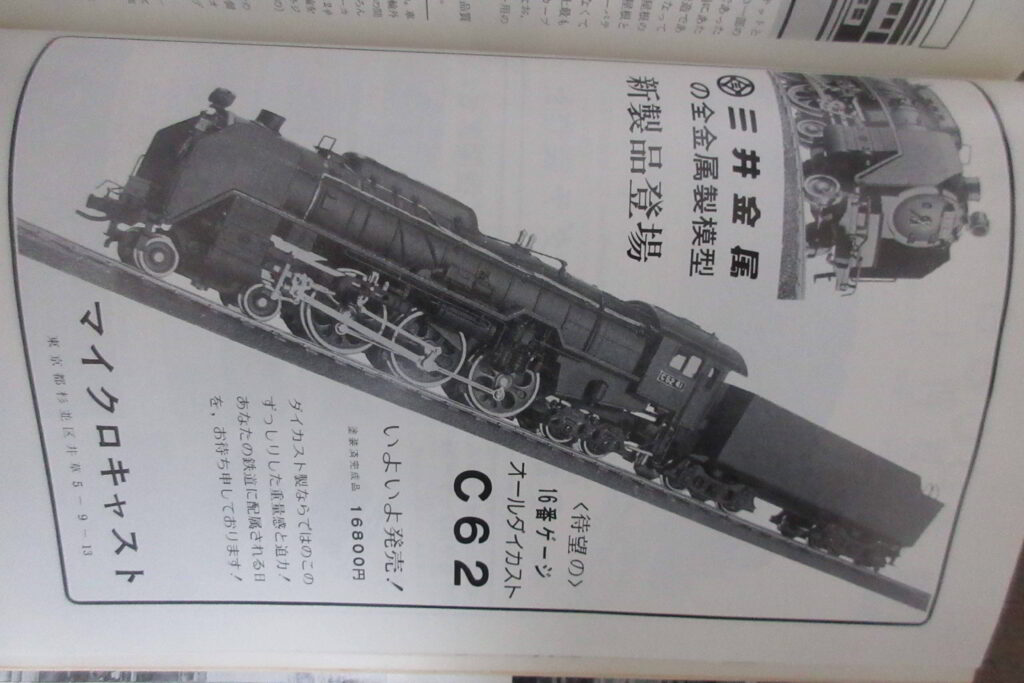

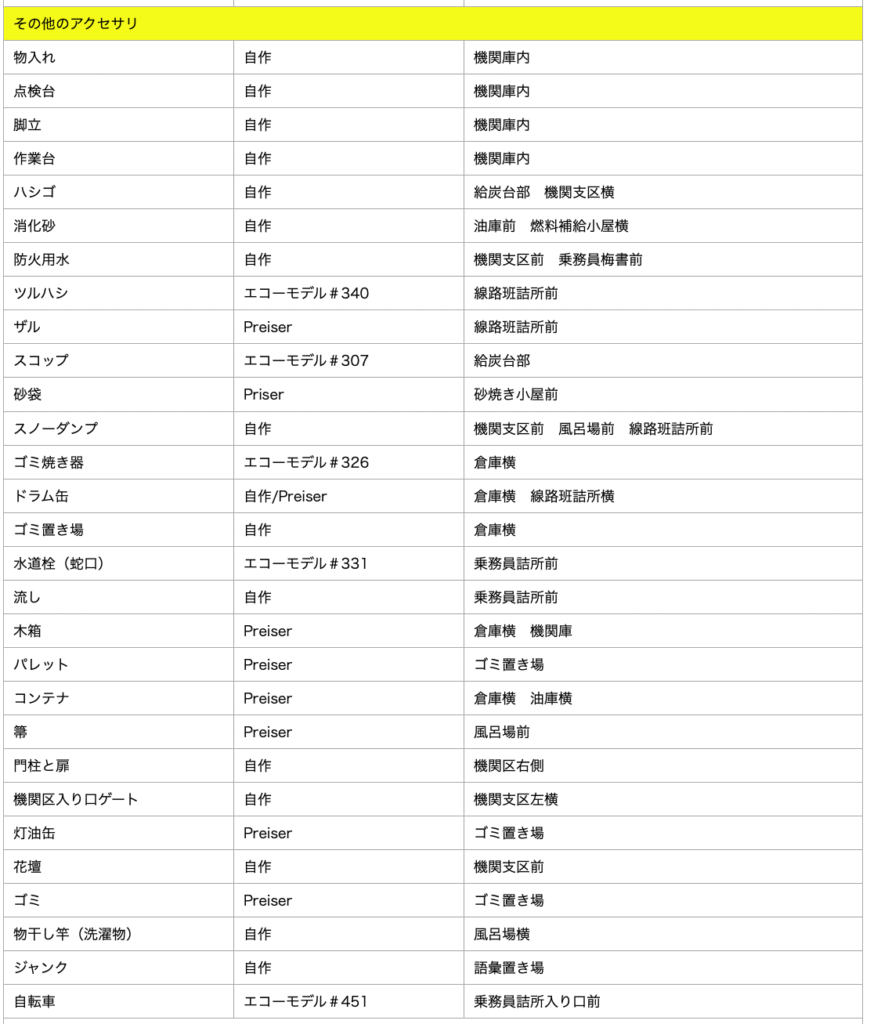

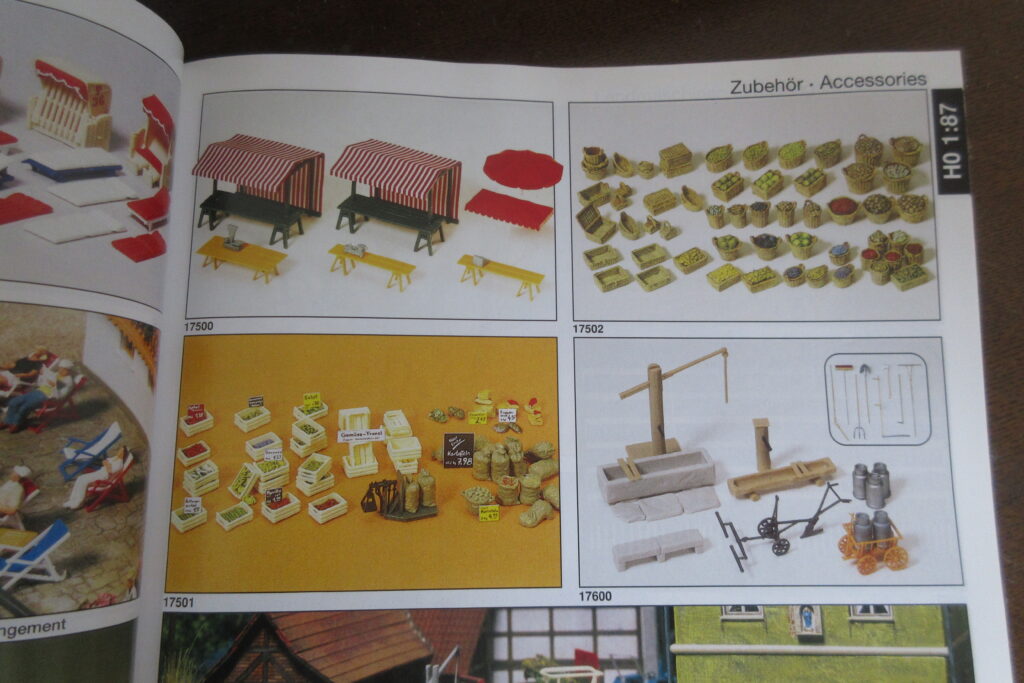

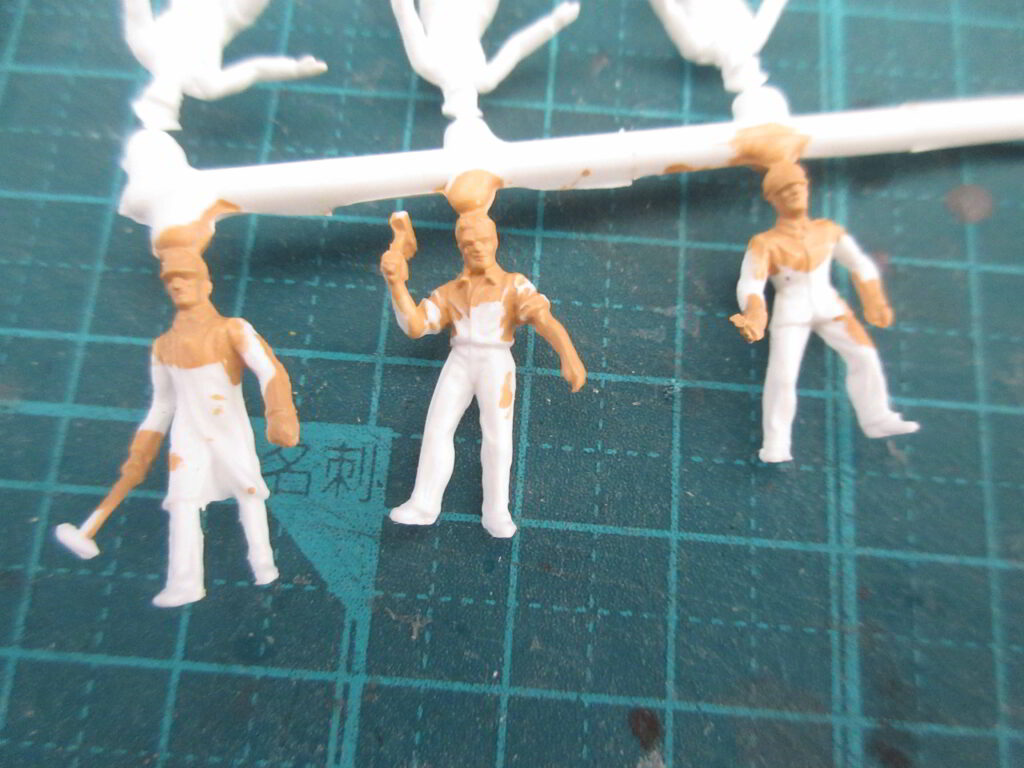

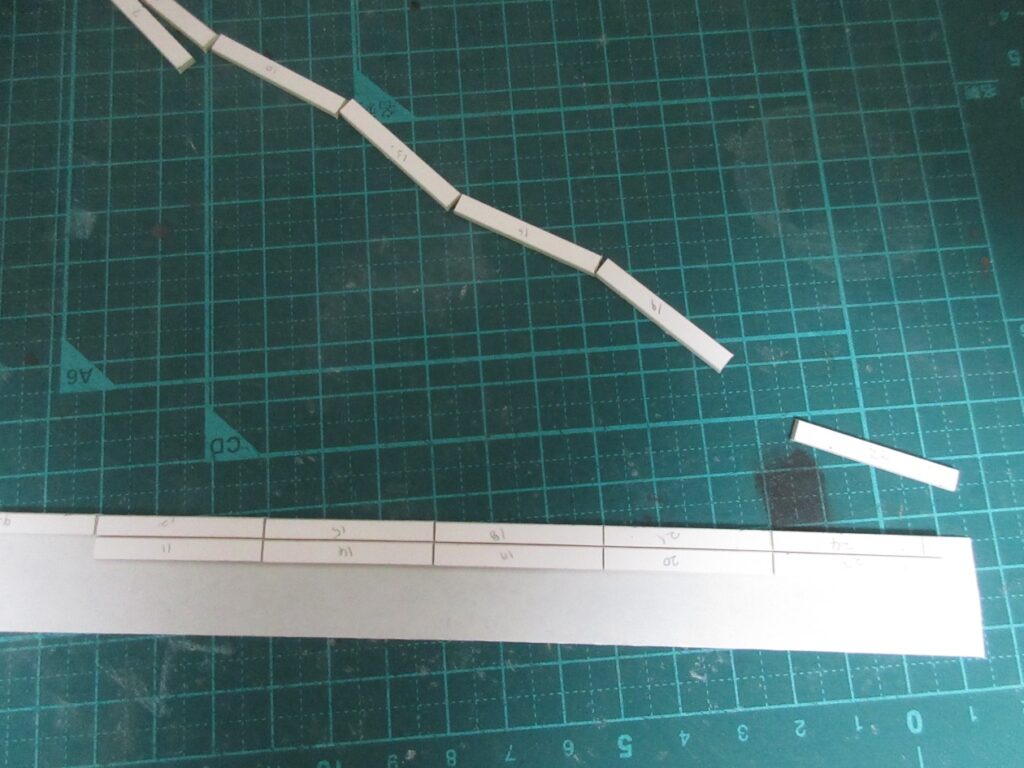

上にModelrailroader誌に「realism」という文言が多い印象があると記しましたが私が子どもの頃読んでいた「小供の科学」や「模型と工作」等の科学雑誌に掲載されていた車両の作り方の記事には「それらしく作る」という文言が多かった印象があります.フレーズとしては「xxはyyを利用してそれらしく作ってください(作りました)」というようなフレーズで,鉄道模型の専門誌であるTMS誌にもこのフレーズは見られたように記憶しています.パーツの充実等もあり現在では車両工作記事でこのフレーズを見かけることは殆んどありません.ただ,レイアウトでは山も樹木も「それらしく」作るほかありません.今の時代,車両製作で細密機を製作する場合「パーツを購入して半田で取り付けておしまい」という工程が数多く,制約条件の中で色々工夫して工作し実感的な車両を製作するという楽しみがなくなっているような気がします.レイアウトの製作ではこの「制約条件の中で工夫して作り上げる」という楽しみが数多く残されており,「それらしく」作ったものがレイアウト上で「実感的」に見えた時には達成感を感じ,車両製作とは違った鉄道模型の楽しみ方を味わえるような気がしました.またレイアウト上を走る車両も厳密に実物の形状を再現しようとせず「それらしく」作ってもそれほど実感を損ねない場合もあるようです.冒頭の写真のC12もそうですが,私の製作した711系モハ711では変圧器や半導体の冷却装置はホワイトメタル製の気動車エンジンと客車の冷房電源用のディーゼル発電機を利用して「それらしく」作ってあります.それでもレイアウト上ではそれほど違和感はありません.

以上,レイアウト完成後に私が思っていることを記載させていただきました.内容の中には過去に記したことと重複している部分もありますが,それらの思いは今回のレイアウトを作った後でも変化がないことの印としてお許しください.

以上をもって本レイアウトの紹介を終わります.最後までお読みいただきありがとうございました.