在庫していた最後の真鍮製バラキットであるD51の組み立てを終了した時点でレイアウトセクションの製作に着手し,真鍮製の車両を製作することは今後もうないのではないかと思っていましたが,レイアウトもほぼ完成してしばらく経つとまた金属製の車両の製作がしたくなってきました.しかしHOゲージ(16番)の真鍮バラキットは蒸気機関車以外でも市場には私がリーズナブルと思える価格で入手できるベーシックな真鍮製のバラキットは殆んど存在しておらず,その割にはキットの細密化のためのパーツは多数存在しているという車輌工作を楽しもうとする者にとっては非常に歪んだ状況になっています.ただ,プラ製品も普及してキット自体の需要も減少している現在,この現状にいくら不満を募らせても以前のように市販のパーツが活かせるベーシックな真鍮バラキットが発売されるということ可能性はまずないのではないかと思います.一言に「車両の工作を楽しむ」といっても私にとっては現在発売されているようなな細密キットの組み立ては極端にいえばプラモデルを説明書通りに組み立てるのと変わらないような気がして工夫の余地が少なく,あまり手を出す気にはなりません.工作を楽しむためにこれらの細密キットをさらに細密化するという手段もありますが,今回製作したレイアウトに今まで製作した車輌を並べてみると,車輌以外の部分も含めて実物の世界をトータルで再現して楽しむ鉄道模型には実物の再現にこだわりすぎた細密な車両は要らないようにも感じます.

この状況を打開する方法の一つは車輌を真鍮版から製作することです.私は今から40年以上前,スクラッチビルドで金属製の車輌を製作した経験があります.しかし,パーツの充実等で当時に比較して作品や製品のレベルが上がっている現在,自分で満足ができる車両をスクラッチビルドすることはなかなかハードルが高い気がします.ただ,当時に比較すると製作のために必要な素材や工具は各種販売されており,当時よりは製作しやすい環境になっているのではないかということ,キットを使用しないことでキット組み立て時の感じていた作品の類型化が避けられるような気もします.そこで今回思い切って真鍮版から車輌を製作してみることにしました.製作した車両は現在,車体の基本部分が完成した状態(バラキットを組み立てた状態)まで完成していますが,これからそこまでの顛末と製作のプロセス,製作中で感じたこと等を記しててみたいと思います.

私が約40年前に以前私がスクラッチビルドで客車を製作した頃はピノチオ,谷川製作所等から旧型客車のキットが各種発売されていましたが,10系客車のキットは発売されていませんでした.その一方,当時は急行「津軽」や急行「十和田」等,優等車が10系客車で普通車が旧型客車で組成された急行列車が多数運転されていましたので,それらの列車を再現しようとすると優等車は自作せざるを得ませんでした.このように当時私が車輌を自作する動機は一言で言うと「キットが市販されていないものを自作する」というものでした.その後フェニックス模型店等から10系客車のキットが発売されましたが,それから40年たった現在,まさかキットの入手が当時より厳しい状況になってしまうとは思いもよりませんでした.鉄道模型を愛好する人は当時とは比べ物にならないほど多いと思いますが,プラ製品の普及やNゲージの細密化工作の一般化で等で40年の間に模型の楽しみ方が大きく変わったということでしょうか.

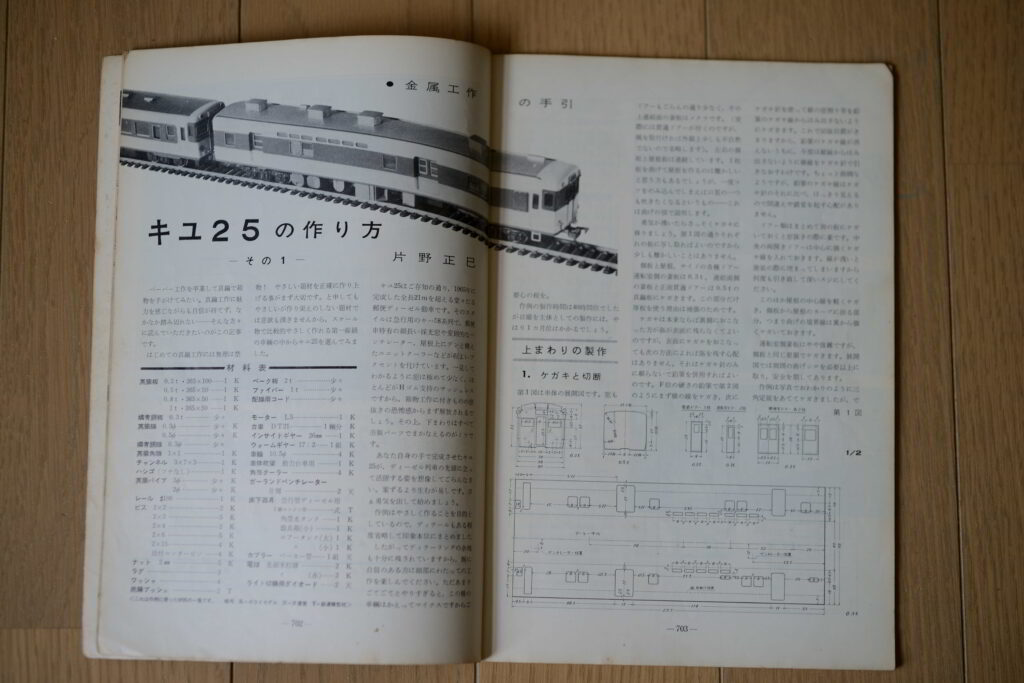

なお,当時車両のスクラッチビルドをするにあたってはTMS誌に掲載されていた真鍮製車両の製作法(例えばTMS221(1966.11月号),片野正巳氏執筆の金属工作の手引き・キユ25の作り方)等を全面的に参考にしましたが,思えばこのような「作り方」的な記事も雑誌からほとんど姿を消してしまいました.

まずは真鍮版から車輌を製作するにあたり,過去に私が上記の記事等を参考に製作した車両とバラキットを組み立てた車輌を比較して.私が感じたバラキット組み立て品ととスクラッチビルドした車両の外観的な違いと製作にあたって私が感じた留意点を述べてみたいと思います.以下の写真は私が真鍮版から製作した車両とキットを組み立てた車輌を比較したものです.下の写真は真鍮版から自作したスハネ16です(台車は仮のものを取り付けてあります)

こちらはバラキット(フェニックス模型店製)を組み立てたオハネフ12です.

両者の印象を比較すると,自作品の屋根Rが実物と異なること,窓の位置と天地寸法が実物と異なるため(キットが正しい),自作品の印象はキット(実物)と異なったものになってしまっていますが,これは設計上の問題で,側板の平面製,屋根カーブの稜線の乱れは自作品でもキットとの差はほとん感じられず,車体の曲げという面では寸法を正しく設定すればスクラッチビルドでもキットと比較して遜色ないレベルには仕上げられそうです.

一方,窓周りを詳細にみるとキットと自作品では印象が大きく異なります.

自作品は窓を糸鋸で窓抜きし,やすりで仕上げてあるのに対し,キットはプレスで窓を抜いてあります.このためキットは窓の周囲がダレており,これが実物の窓の周囲の溶接サンダー仕上げの雰囲気を出しています.キットはこのダレ量を雄型と雌型の型の隙間等で意図的に調整しているのかは不明(キットの窓の内側にバリが出ているのはその調整のせい?)ですが,屋根の曲げや側板の平面製は両者同等でもこの窓周りの印象でキットの方がより実物の印象を再現しており,窓周りを詳細に観察しなくても全体的に見た時の印象を実感的にしています.また,窓上の水切りもプレスのRが真鍮線を取り付けた自作品よりもより実物に近い印象を与えています.自作品でキットと同等以上の実感を得るにはこの窓周りのエッジの処理が課題となりそうです.

.また窓周りの表現では,固定窓のHゴムの表現も自作における課題となります.プレスによる「ソフトな」Hゴムの表現は自作ではなかなか難しく,Hゴムは少しゴツくなるのを承知で真鍮線等で表現するか思い切って省略するかのどちらかを選択する必要がありそうです.ちなみに自作のオロネ10は固定窓のHゴムは省略していますが編成に組み込んで走らせた際には少なくとも私にとってはHゴムの有無はそれほど気になりません.

一方,ウインドシルとウインドヘッダがついた旧型客車の車体では10系客車ほどキットと自作品の際は感じられません.スロ62は冷房化のため低屋根構造に改造されていますが,非冷房の旧型客車に関しては真鍮版からの自作の方が屋根のカーブが実物に近い形で再現できるような気もします.

以上のように,自作車体をキットと同等以上にする一番の留意点は窓周りの表現である考えられ,車両のスクラッチビルドではこの部分の技法を検討して確立する必要があります.逆に言えばこの点さえ克服できればキットと遜色ない車体がスクラッチビルドで製作できるのではないかとも考えられます.

とは言っても私の真鍮製車両のスクラッチビルドには長いブランク期間がありますので,このような細か部分を検討する前に昔の記事の製作法を参考に真鍮板から車体を製作し,基本的な部分が当時製作した車両と同等以上かつキットに比較して遜色ないレベルで製作できるかを確認することが先決です.そのため窓周りの表現はその中で検討していくこととし,まずは失敗覚悟でスクラッチビルドによる車体の製作を行ってみることとしました.そこでまず手始めに製作したのが車掌車「ヨ5000」で,その後製作したのが20系気動車(キハ25,キハ52)です.次回以降はその製作のプロセスや使用した工具等を順次紹介していきたいと思います.

最後までお読みいただきありがとうございました.