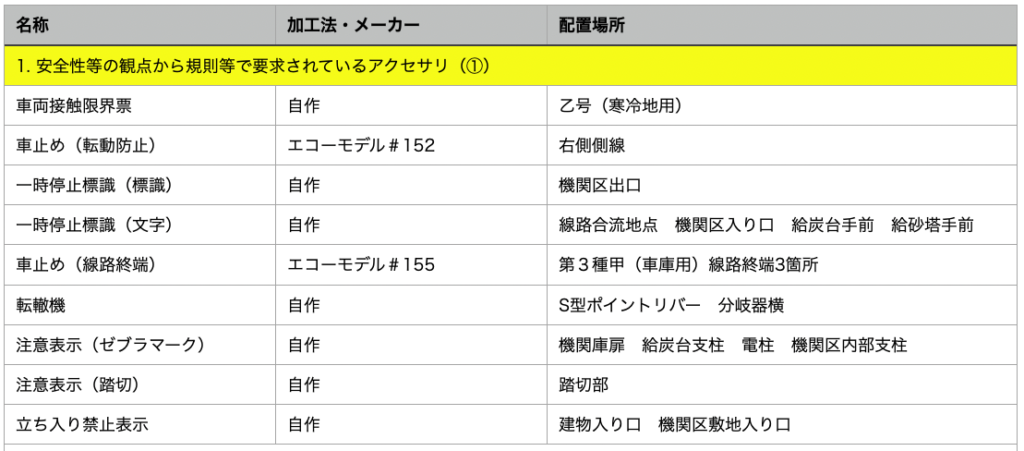

前回まで2回にわたりこのレイアウトの中では ”大物” のアクセサリとして電柱と柵を紹介しましたがここからは所謂 ”小物” と言われるアクセサリを紹介します. 製作するアクセサリは以前 “レイアウトセクションの製作:蒸気機関車が活躍していた時代の機関区(12) -アクセサリの製作(1:構想のプロセス)-” で一覧表にまとめましたので今回からはその表に従って紹介していきます.

<車両接触限界票>

車両接触限界表は分岐器の分岐側の線路枠に建てられる標識で車両を停車させる際この標識より分岐器側に列車を停車させることを禁じる標識です. その形状は一般的な”甲号”と積雪地で用いられる”乙号”があります.今回のレリアウトは北海道タイプですので製作したのは積雪地用の”乙号”です. その寸法は機芸出版社発行の”シーナリーガイド”に掲載されているのでその記事の寸法に従って製作しました. 材料は1×1㎜の檜角棒でそれを3角形に整形して目止め後塗装したものです. 私は積雪地には住んでいないのであまり馴染みがないものですがこの”乙号”の高さは1200㎜ありますので積雪地以外に設けられる通称”豆腐”と呼ばれる”甲号”に比較すると非常に目立ちます. ただ”甲号”を使用している地域でも全く積雪がないとは言えませんのでもし雪が降ったら標識は一瞬のうちに見えなくなるような気もするのですが大丈夫なのでしょうか. ちょっと心配です. この標識は線路間隔が4mを下回る地点(線路間隔が4m以下の場合には線路間隔の値を下回る地点)に設けられるようですが, 前述の記事にもあるようにこの値(線路間隔50㎜)で設置すると留置線の有効長が短くなりますので線路間隔42ミリの地点に設けてあります.

<車止め(転動防止)>

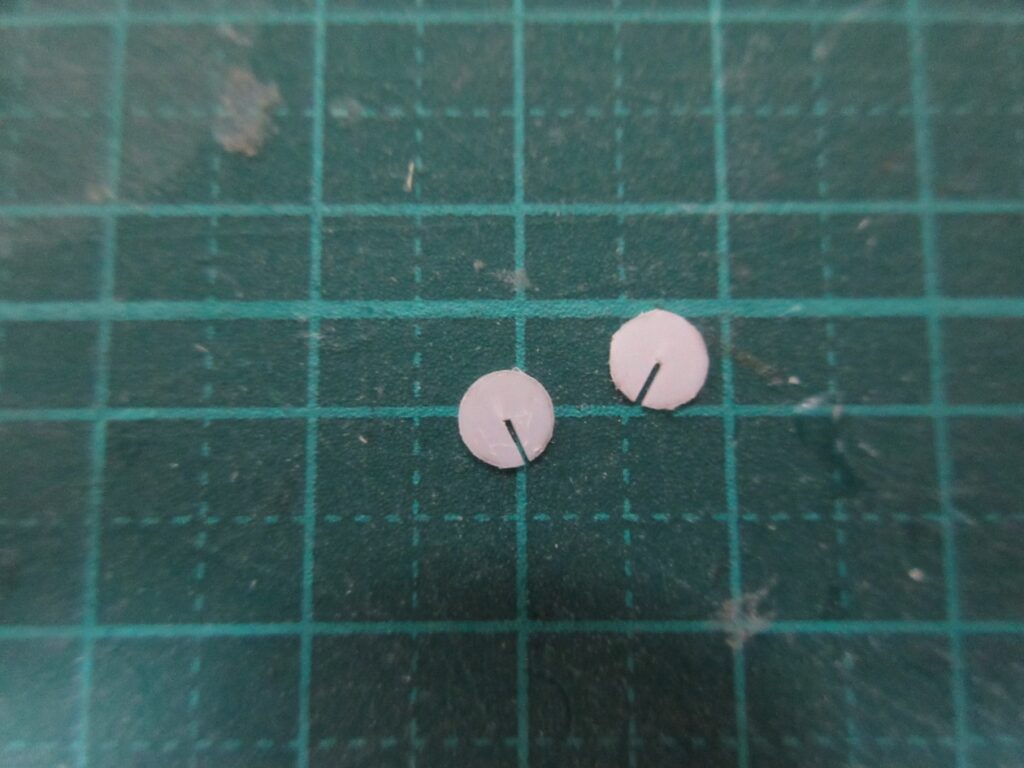

側線に留置された車両の転動防止のため線路に跨がせておくストッパでこれも上記記事の中に製作法が掲載されていますが構造が複雑で製作するのが大変なようにに思えましたのでエコーモデルのパーツを使用し, 白塗装をして正面から見て左側の側線の2箇所に取り付けました. 余談になりますがが中学生の頃こんな車止めは車両を止める効果があるのかと思ったのですが物理の授業で習った斜面の問題で計算すると勾配がほとんどなければこの車止めにかかる力は意外に小さく車両が加速していなければこのような車止めでも意外と効果があるのではないかと納得した次第です. なお取り付けに際しては車両と干渉しないかの注意と設置後に手持ち車両によるチェックが必要です. 特に蒸気機関車の台枠下のブレーキロッドの干渉には注意が必要です.

<一時停止標識(標識/文字)>

一時停止標識には2種類あるようです. 黒十字の停止標識は出発信号機が設けられない(設けない)場所で一時停止を指示する標識のようで信号関連の規定との関連があります. それに対し文字による一旦停止表示は機関庫の入り口等, 信号とは関係しない部分での指示に用いられているようです. このレイアウトでは前者を機関区出口に設け, 後者は機関庫前や給炭台前等に適宜設置しました.

<転轍機(転換機)>

分岐器のポイントレールの切り替えを行うポイント転換期には各種ありますが転轍機と聞いてまずイメージするのは錘付き転轍機ではないかと思われます。かつて東京では武蔵野線が開業する前、山手線と並行していた山手貨物線(現埼京線)には各駅に貨物用の側線がありましたが、そこには作動レバーに錘のついたこのタイプの転換器が多く使用されたいましたので都市部でも結構見る機会がありました。この転轍機は形状に特徴がありかつてはどこでも見られたせいかメジャーなメーカーからパーツが発売されているのはこのタイプです。ただ、この転轍機は信頼性に問題があるため重量のある機関車が通過する機関区の転轍機としては使用されないようです。そこで今回はエスケープ式転換器(S型ポイントリバー)と呼ばれるタイプの転轍機を製作しました。

このタイプの転轍機は信頼性が高く、今でも各所で見ることができます. なお,選定にあたっては転轍テコと羽根とランンプがついた転轍器標識を組み合わせたタイプも考えたのですが、オレンジ/紫色に光る標識は魅力的であるものの、ポイントレール転換時に動く機構の製作は私には難しく、写真撮影時はともかく、実際にに運転する際には動かないとかえって実感を損ねると思い採用を見送りました。製作過程は以下の写真を参照願います。

レイアウトへの取り付けに関しては、枕木の外側に突出している分岐器の作動レバーを隠すため、転轍機側には網目板と真鍮角材で製作した蓋、反対側にはSTウッドと檜角材で作成した蓋を取り付けてレバーを隠してあります。

<車止め(線路終端)>

車止めはエコーモデルのパーツを使用しました。品番#155の、第3種甲(l号)と呼ばれるタイプを採用しています。これは車庫の車止めとしてよく用いられているタイプです。実物では白く塗られた例もよく見られますが、目立ちすぎると考え、今回は黒塗装としました。このパーツはレールも一体に整形されていますが、そのレールが細い(Code70?)ため、Code83のレールと高さを揃えるのに苦労しました。この辺り、実際に使用されるレールのサイズが異なることを考えて各種レールに対応できる設計にしても良い(そこまで細密さにこだわる必要はない)ような気もします。米国のModelrailroader誌のコラム記事等にはrealismという言葉と同時にImage をre-createするという表現が出てきます. 今まで色々レイアウトを製作してきた中で, レイアウト製作では車両製作以上にこのImage をre-create(再創造)するということが重要になると感じており, 市販のパーツを使用する際には注意が必要であると感じます.

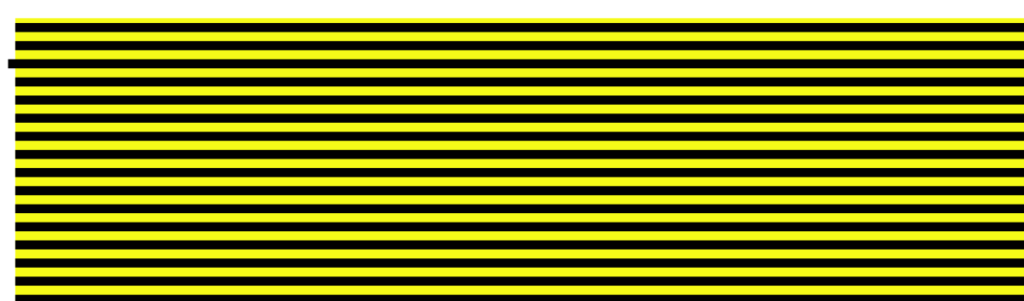

<注意表示(踏切・ゼブラマーク・立ち入り禁止)>

これらの注意看板の制作方法はこれまで製作したレイアウトと同じ方法で作成してあります. その手順は ① 各種素材やアプリを使用して図案を作成 ②コンビニのレーザープリンタで出力 ③ 表面を保護するためにPPテープを表面に貼り付け ④所定の大きさに切り抜き ⑤足をつけたプラ0.5㎜厚のプラバンに貼り付け ⑥取り付け板と足を塗装 という手順です. ゼブラマークは表計算ソフトで作成した黄色と黒の縞模様を斜め45度方向で帯上に切断して製作しています.

なお、プラ板への貼り付けは以前は両面テープで行っていましたがテープの厚さが気になったため今回からプラ板への貼り付けは今回からゴム系の接着剤を使用しました. これらの表示をレイアウト上に設置したのが下の写真です.

次回は機関区として必要なアクセサリ類の紹介をしたいと思います. 最後までお読みいただきありがとうございました.